L’Afrique Équatoriale française aime à se dire, non sans gloriole, « la Cendrillon des Colonies françaises ».

Il est de toute évidence que, la colonisant, nous avons dû parer d’abord au plus pressé. La tâche à accomplir était considérable, remplie de difficultés, presque sur-humaine. Son importance nous excuse d’avoir trop souvent, pour ne pas dire toujours, bâti au Gabon, dans le Moyen Congo, dans l’Oubanghi-Chari et au Tchad, n’importe comment, n’importe quoi, n’importe où, sans songer à faire de l’A. E. F. une belle Colonie, sans même chercher à lui conserver le reflet extérieur de ses très anciennes civilisations.

Mais les années ont passé tandis que nous nous répétions inlassablement, pour justifier un provisoire qui menaçait de devenir éternel, que l’on était « à la Colonie ». Il en est résulté une sorte de « je m’en fichisme » héroïque dont les conséquences sont lamentables.

Lorsque, sous l’impulsion d’un gouverneur général à l’image de Lyautey, la « Cendrillon » prendra la résolution, - secouant son insouciance des choses de l’art, de se décrasser, elle aura bien du mal à retrouver son splendide visage d’africaine, à masquer ce je ne sais quoi de faubourien qui est incrusté dans ses traits, en un mot à se refaire une beauté.

En vérité, la situation de l’art indigène en A. E. F., se révèle, en effet, sinon irrémédiable du moins extrêmement douloureuse. Au fur et à mesure que nous avons apporté à l’indigène les bienfaits matériels de notre civilisation, nous l’avons vu, - par suite de son extraordinaire mais superficielle faculté d’adaptation, - les accepter, parfois avec enthousiasme, les assimiler rapidement, et renier du même coup, abandonner systématiquement. tout ce qui lui semblait être le témoignage de son état de civilisation passé, qu’il considérait, dès lors, comme extrêmement inférieur.

Hypnotisé par tout ce qui, extérieurement, nous différencie à ses yeux de lui-même, égaré par un désir avide de satisfaire son amour-propre en faisant sien tout ce qui lui paraît susceptible de contribuer à accroître sa supériorité sur ses congénères, l’indigène rêve, avant tout, de se vêtir à l’européenne et de faire usage de quantités d’ustensiles, superflus pour la plupart, dont l’emploi est souvent incommode et qui ne répondent nullement à ses besoins réels. Persuadé, désormais, de ne plus appartenir à la civilisation qui fut celle de ses aïeux, quel intérêt peut-il porter à tout ce que, depuis toujours, les siens ont façonné de leurs mains : à la case familiale, à tous les menus objets créés pour répondre aux exigences matérielles et spirituelles de la vie journalière et dans lesquels survivent, conservés par la force de la coutume, les vestiges d’un brillant autrefois ? Comme ils comptent peu, hélas, comparativement à la tôle ondulée, à la cuvette émaillée, au parasol à baleines, à la lampe électrique de poche !

La situation de l’indigène du Congo français est, actuellement, celle dans laquelle se trouve tout peuple traversant une période d’évolution précipitée par des influences qui lui étaient antérieurement étrangères.

C’est ainsi que le Japon, à la suite de la révolution de 1848, affectant de s’adonner entièrement à la civilisation occidentale, dispersa aux quatre coins de l’univers les trésors innombrables que lui avaient légués plusieurs siècles de civilisation profondément raffinée et artiste.

Notre Afrique noire traverse actuellement une crise analogue, avec cette différence toutefois que le Japon offrait à cette époque l’exemple d’une civilisation sinon à son apogée, du moins en possession de toutes ses forces intellectuelles et morales, alors que les civilisations centre africaines se trouvaient, à la suite d’un concours de circonstances défavorables, à peu près totalement annihilées lorsque nous vînmes à elles.

Si l’on considère, en outre, que les manifestations de la religion et de l’art sont intimement liées, et que nous avons dû par nécessité combattre le fétichisme. on ne s’étonnera pas que l’art indigène soit agonisant. Demain, en terre africaine, il n’en restera même plus le souvenir ; ce dont il est facile de se rendre compte d’après les alarmantes constatations des fonctionnaires qui, après un assez long congé passé en France, s’en reviennent occuper leur poste à l’intérieur de la Colonie.

Nous devrions tout tenter pour parer à cette crise dont nous sommes, en très grande part, responsables.

A défaut de tout organisme officiel compétent, certains colons ou fonctionnaires se sont intéressés aux dernières manifestations locales de l’art indigène et font, certes, de louables efforts pour l’empêcher de disparaître. Mais il faut bien admettre qu’un « blanc » qui n’occupe, en principe, son poste que durant deux années après lesquelles il rejoint la métropole pour y passer un congé indispensable, et qui, à l’expiration de celui-ci, est, en règle générale, affecté à un nouveau poste (parfois extrêmement éloigné du précédent) ne peut réellement rien faire d’utile et de durable dans ce but ; d’autant plus que son successeur ne poursuivra pas, obligatoirement, son œuvre. Il n’est d’ailleurs pas souhaitable que les Gouverneurs généraux donnent mission aux administrateurs, missionnaires, militaires ou colons de s’efforcer de provoquer une restauration des arts locaux. Cette initiative serait inopérante, sinon désastreuse ; car on ne peut raisonnablement demander à tout colonial, si intellectuel soit-il, d’être un homme de goût et de comprendre même l’indigène (je n’ose pas dire l’aimer) suffisamment pour être en mesure d’influencer heureusement sa production artistique. Son action se bornerait le plus souvent à suggérer, - ou imposer, - à l’artisan, des modèles européens.

Mais l’heure est venue d’étudier ce qu’il conviendrait que nous tentions avec quelques chances de succès.

Il importerait que le Gouvernement général de l’A. É. F. créât, sans tarder, une direction des Beaux-Arts, Arts indigènes et Antiquités à Brazzaville. De cette direction dépendraient deux services : l’un d’architecture et de censure, l’autre d’étude et conservation des arts indigènes et antiquités. Chacun d’eux, bien que possédant l’autonomie d’action vis-à-vis de l’autre, pourrait recourir à sa collaboration le cas échéant.

Le premier s’efforcerait de créer un style et une architecture qui répondent parfaitement à toutes les exigences du pays, de son climat et de ses habitants, - européens et indigènes. Il étudierait les plans d’établissement, embellissement ou extension des villes et de toutes les constructions officielles de la Colonie, ceci avec la collaboration des services locaux des travaux publics. Service de censure il veillerait à ce que rien ne vienne porter atteinte à la beauté et au caractère propre de la Colonie. Nul ne pourrait construire quoi que ce soit sans lui en avoir auparavant soumis les plans ; ceux-ci seraient approuvés, rendus pour modifications ou rejetés. Ce n’est qu’au prix d’une telle dictature artistique que l’on peut espérer parvenir à doter l’A. É. F. d’un art architectural personnel et original.

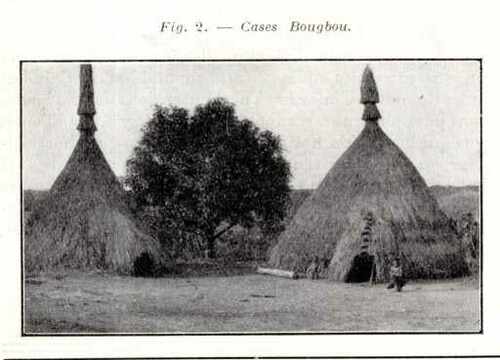

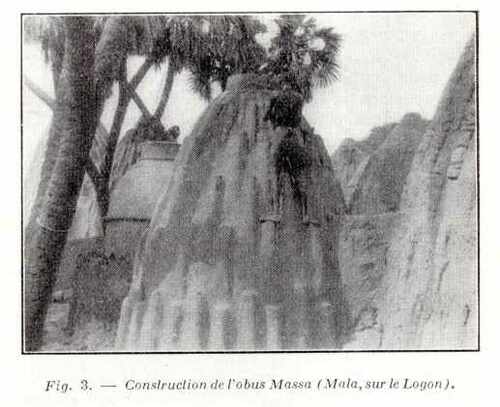

D’aucuns disent qu’il n’y a pas, au Congo, d’architecture indigène et que par conséquent il est impossible d’y créer un style architectural colonial d’inspiration centre-africaine. C’est là un lieu commun. En réalité, partout où le noir a eu à sa disposition un matériau lui ouvrant quelques possibilités et suffisamment durable ainsi sur le Logone septentrional - il se révéla capable de construire, non sans art, des habitations répondant exactement à ses besoins. Seule l’absence de ce matériau a vraisemblablement empêché les anciennes civilisations de l’Afrique Équatoriale de nous léguer des spécimens d’art architectonique d’un intérêt égal à celui des diverses autres manifestations de leur génie artistique dont de nombreux exemples ont subsisté jusqu’à nos jours.

Les populations vivant sur les rives du Logone et dans le Maïo-Kebbi, qu’il m’a été donné d’étudier au cours de mon voyage au Tchad, les Banda de l’Oubanghi Chari, les Mangbetou du Congo belge, les Maboum du Cameroun, entre beaucoup d’autres, construisent et décorent leurs habitations avec beaucoup de goût, d’esprit, et de sens pratique ; enfin, au nord du Tchad, nous trouvons des constructions : Tata de chefs, mosquées ou cases d’un style extrêmement intéressant que l’on a appelé style Soudanais ou de « Tombouctou » ; dans ces dernières l’inspiration musulmane arabo-berbère apparaît indiscutablement, mais l’apport du noir s’y révèle néanmoins considérable. Es-Saheli, architecte arabe originaire de Grenade, construisit en 1325 pour satisfaire au désir exprimé par l’empereur du Mali Gongo Moussa, une mosquée à Gao ; elle fut le point de départ de l’architecture soudanaise. La rapidité de l’extension de ce style à travers toute l’Afrique noire islamisée, son évolution même, d’une part ; les influences lointaines et mystérieuses que laissent percevoir les habitations des Foulbé et autres peuples du Maïo-Kebbi ou du Logone, par exemple, de l’autre ; tout cela révèle un goût latent de l’indigène pour l’architecture, - goût qui lui a permis d’adapter esthétiquement, et conformément à ses besoins, des éléments d’architectures d’origines étrangères.

Une de nos grandes erreurs a été d’imposer à cet indigène, sous un vain prétexte d’hygiène, une case type, de plan circulaire ou rectangulaire, - anonyme et sans caractère. Il eût été préférable et tout aussi aisé de l’inciter à rendre son habitation plus confortable, mieux aménagée et aérée, en tenant compte que la santé d’un individu dépend moins de son logis que de la manière dont il y vit. En exploitant habilement, par des concours bien organisés et bien compris, l’esprit d’émulation de l’indigène, il serait facile de l’amener à s’intéresser à l’aspect extérieur de sa case et de son village.

De même que dans chaque tribu, griots et anciens sont, depuis toujours, les dépositaires de la littérature nègre orale, - qui se perpétue ainsi à travers les âges, d’autres hommes se sont transmis et se transmettent encore, de générations en générations, les traditions architectoniques de leur race. Je ne pense pas, si paradoxal que cela puisse paraître à certains, qu’il nous soit impossible de créer un style architectural colonial, d’inspiration nettement africaine, en ayant recours à la collaboration de ces hommes, lorsque nous leur aurons toutefois apporté le secours de la nôtre.

Si nous les aidions à régénérer leur art de construire, à se ressouvenir des architectures d’un autrefois dont ils ne sont pas sans conserver maintes réminiscences, si nous leur apportions, en outre, l’aide d’un matériau souple et durable ; nous assisterions à une renaissance rapide et normale de l’architecture centre-africaine. Il nous serait dès lors aisé d’y trouver les éléments propres à nous servir de bases pour créer le style architectural colonial français que réclame l’A. É. F.

Quant au Service des Antiquités et Arts indigènes, son rôle consisterait à rechercher, dans tout le territoire, et à sélectionner, - les spécimens intéressants de la production artistique indigène, afin d’en constituer des collections-types, desquelles il dégagerait tout ce qui lui paraîtrait propre à la revivifier tout en la maintenant dans la saine tradition de son passé.

Parallèlement il rechercherait les foyers d’art, épars à travers les quatre colonies du groupe, - et qui sont actuellement plus nombreux et intéressants que l’on serait tenté de le croire. Conseillant et encourageant les vieux artisans il les aiderait également à former des élèves. Peut-être pourrait-il même leur enseigner quelques nouvelles techniques ?

Ainsi l’art indigène, sauvé de la dégénérescence, refleurirait. L’artisan, se sentant soutenu et guidé, mettrait tout son amour-propre, - qui est très grand, - à se surpasser. Et lorsqu’il aurait retrouvé les belles techniques délaissées, que nous lui aurions inculqué le gout de ce qui est vraiment beau et que les inévitables perturbations, inhérentes au bouleversement social provoqué par notre colonisation, lui ont fait perdre, nous verrions les métiers d’art de notre A. É. F. évoluer vers une destinée nouvelle, source de résultats matériels et moraux inestimables.