Une légende flatteuse entoure beaucoup d’îles d’Océanie et tend à les représenter comme de véritables paradis terrestres. Les Nouvelles Hébrides, archipel mélanésien, ne font pas partie de ces îles fortunées dont la littérature nous vante le charme, le climat idéal et nous représente les populations passant le plus clair de leur temps à chanter et à danser. Les Nouvelles Hébrides ne partagent pas cette faveur générale et jouissent, bien au contraire, d’une réputation franchement mauvaise. On leur reproche leurs fièvres, leur climat malsain et la sauvagerie de leurs habitants. Pour bien montrer combien, dans l’esprit de certains, la sinistre réputation faite à ces îles est solidement établie, je puis citer le cas de quelques passagers, se trouvant sur le navire qui m’amenait aux Hébrides, où ils ne faisaient qu’une simple escale de 24 heures, refusant catégoriquement de descendre à terre, ne fût-ce que quelques instants. En Nouvelle Calédonie toute proche, en faisant allusion au climat de l’archipel néo-hébridais, on emploie fréquemment le dicton suivant : « Quant on veut se débarrasser de son chien, on l’envoie aux Hébrides. » Il y a tout autant d’exagération dans les louanges décernées à certaines îles polynésiennes que dans les reproches adressés aux Nouvelles Hébrides.

Ce qui est certain, c’est que cet archipel est demeuré jusqu’à présent l’un des moins connus du Pacifique et que l’intérieur de plusieurs îles est encore très imparfaitement exploré. Ceci tient à son éloignement, à son climat pénible, à son relief accidenté ainsi qu’à la forêt dense qui le recouvre en grande partie et enfin à l’hostilité des indigènes qui pratiquent encore le cannibalisme en quelques parties du groupe. Les Nouvelles Hébrides offrent donc au naturaliste un champ d’étude extrêmement vaste. Elles ont un autre avantage : celui d’être l’un des derniers refuges du pittoresque et de la couleur locale qui, devant l’influence de la civilisation européenne, disparaissent si rapidement des îles d’Océanie.

L’expédition que je viens d’accomplir pendant l’année 1934 dans ces îles lointaines était patronnée par le ministère des Colonies et celui de l’Éducation nationale, ainsi que par le Muséum d’Histoire naturelle et l’Association française pour l’Avancement des Sciences. Le but principal de ce voyage était d’effectuer de nombreuses reconnaissances à travers les différentes îles des Nouvelles Hébrides et d’en étudier la constitution géologique en même temps que les différents volcans en activité. J’étais accompagné de ma femme et nous devions également rapporter pour les collections du Muséum de nombreux spécimens de la flore et de la faune, ainsi que des objets d’intérêt ethnographique pour le musée du Trocadéro.

Nous avons quitté la France dans les premiers jours de décembre 1933 et par les Indes, Ceylan, l’Australie avons gagné la Nouvelle-Calédonie dont nous avons visité au passage quelques dépendances très intéressantes, notamment les îles Ouen et Walpole. De Nouméa, nous nous sommes rendus aux Nouvelles Hébrides où nous sommes restés de février à octobre 1934. Des Hébrides, nous avons été visiter différentes parties de la Polynésie française, en particulier les îles Wallis et Futuna, Raïatea, Tahiti, les îles Marquises et de là, sommes rentrés en Europe par le canal de Panama et les Antilles, achevant ainsi notre périple autour du monde, commencé une année plus tôt.

Nous sommes donc restés huit mois aux Nouvelles Hébrides, visitant successivement toutes les principales îles de l’archipel et séjournant de nombreuses semaines sur les principales d’entre elles. Nous avons pénétré au cœur de toutes les îles, en traversant un grand nombre de part en part, faisant l’ascension de nombreux sommets. Au total, nous avons effectué, entièrement à pied, plus de 1.500 kilomètres d’itinéraires à travers les montagnes néo-hébridaises. Ces longues randonnées n’ont évidemment pas été sans quelques difficultés. Les Nouvelles Hébrides ne sont en effet pas pacifiées et les populations indigènes y vivent indépendantes et armées. Si sur certaines îles les habitants sont pacifiques et relativement accueillants, en d’autres parties de l’archipel, les tribus indigènes se font fréquemment la guerre entre elles. Il est vrai qu’il s’agit d’une guerre d’embuscade, dont il ne faut pas s’exagérer les méfaits. Ces hostilités entretiennent néanmoins en différentes régions une certaine insécurité. En principe, un Blanc peut circuler à travers la brousse sans être inquiété par les indigènes à condition, bien entendu, qu’il n’enfreigne pas leurs nombreux tabous et ne se mêle pas de leurs querelles. En fait, même chez les peuplades les plus belliqueuses et les plus cannibales, nous n’avons jamais rencontré d’hostilité marquée de la part des indigènes. Nous circulions toujours à l’intérieur de la brousse sans armes et cela pour plusieurs raisons : des armes visibles auraient pu être une tentation pour les indigènes et, dans le cas où nous serions tombés dans une embuscade, ne nous auraient vraisemblablement été d’aucun secours, les Canaques se cachant toujours dans la forêt et attaquant le plus souvent par surprise. Nous circulions généralement seuls ou accompagnés de quelques indigènes, quatre ou cinq tout au plus, nous aidant à porter nos bagages ; nous n’aurions donc pas été en mesure de résister à une attaque sérieuse. Il nous est simplement arrivé, à une ou deux reprises, que les indigènes nous interdisent l’entrée d’un village où se déroulait quelque scène d’anthropophagie, comme le cas s’est produit chez les Sakau de l’île Santo et les Dirak de Malekula. Ailleurs, les Canaques nous ont parfois empêchés de nous arrêter ou même d’aller en certains endroits considérés par eux comme tabous.

Dans plusieurs îles, nous avons éprouvé de grandes difficultés pour trouver des indigènes consentant à nous guider à l’intérieur des terres et à nous aider à transporter nos bagages. En général, le Canaque néo-hébridais n’est ni très vigoureux, ni très bon marcheur et, comme il est souvent en guerre avec les tribus voisines, il n’aime pas à s’écarter de son village et risquer de tomber ainsi dans une embuscade. La crainte qu’éprouvent parfois ceux-ci à s’éloigner de leurs villages est telle que l’on trouve encore, parmi les peuplades habitant l’intérieur de quelques grandes îles, des indigènes n’ayant jamais approché le bord de la mer. Dans ces conditions, il n’était en général pas question, lorsque nous nous enfoncions dans la brousse, d’emporter avec nous beaucoup de matériel ni même de nous charger d’une tente ou d’un lit de camp. Plus d’une fois, du reste, nous avons été dans l’obligation de partir tous deux seuls, aucun Canaque ne voulant nous accompagner et emportant simplement sur notre dos l’indispensable.

Sur certaines îles, lorsque nous cheminions le long de la côte, nous pouvions espérer rencontrer de temps à autre un colon français ou anglais, chez lequel nous trouvions en général la plus cordiale hospitalité. Les plantations appartenant à des colons européens sont toutefois situées en bordure du littoral et lorsque nous nous engagions dans l’intérieur des terres, nous devions camper dans la forêt ou, si nous étions à proximité d’une tribu canaque, dans une case indigène, ce qui manquait évidemment souvent de confort.

L’archipel des Nouvelles Hébrides se trouve dans la partie occidentale du Pacifique connue sous le nom de Mélanésie, et appartient tout entier à la zone tropicale de l’hémisphère austral. Ce groupe, dont font politiquement partie les îles Bank et Torrès situées un peu plus au nord, comprend une quinzaine d’îles principales, d’étendue d’ailleurs très inégale, et une centaine de moindre importance, atteignant au total une superficie de 15.000 kilomètres carrés environ, celle de trois départements français.

L’archipel est compris entre les 13e et 21e degrés de latitude sud et la distance qui sépare les îles Torrès d’Aneytum, l’île la plus méridionale, est de près de 900 kilomètres. Les Nouvelles Hébrides sont, dans l’ensemble, des terres d’une configuration très montagneuse, avec des sommets voisins de 1.000 m. et qui, dans certains cas, s’élèvent à 1.500 et même 2.000 mètres.

Ces îles sont d’origine continentale, mais les terrains anciens sont le plus souvent cachés par des formations volcaniques plus récentes d’une extrême importance. Les Nouvelles Hébrides comptent un nombre considérable de volcans ; les uns complètement éteints ou en sommeil, les autres en pleine activité. Les manifestations volcaniques revêtent d’ailleurs sur ces îles les aspects les plus divers et les plus impressionnants. J’ai vu là des cratères qui vomissent journellement d’énormes quantités de cendres et qui, la nuit, embrasent tout l’horizon.

En d’autres points, ce sont des fumerolles, des solfatares, des jets de vapeur, des espaces où le sol est brûlant. Sur presque toutes les îles nous avons rencontré des sources thermales. Il existe en outre, dans l’archipel, un certain nombre de volcans sous-marins, notamment entre Malekula et Ambrym, entre Lopévi et Épi, au large d’Erromango. Le sol des Nouvelles Hébrides est fréquemment secoué par des tremblements de terre, qu’accompagnent parfois de forts grondements souterrains. En fait, la terre tremble tout le temps, mais les secousses ne sont heureusement pas très violentes en général et n’occasionnent guère de dégâts.

Elles vous réveillent souvent la nuit et il est toujours prudent le soir, lorsqu’on s’absente d’une maison, de ne pas y laisser de lampe à pétrole allumée sur la table, un tremblement de terre pouvant survenir, la renverser et provoquer un incendie. Les ébranlements du sol déterminent parfois des raz de marée, en général assez localisés, mais dont les effets peuvent être assez sérieux.

Les récifs coralliens jouent aux Nouvelles Hébrides un rôle considérable. On n’y trouve toutefois pas d’atolls typiques, comme dans le reste du Pacifique. Le plus souvent, les formations madréporiques se présentent sous forme de récifs frangeants, accolés au rivage, en rendant l’accès assez difficile. Plus rarement, on observe des barrières coralliennes à quelque distance de la côte, dont elles sont séparées par un lagon aux eaux vertes et tranquilles, contrastant avec la mer bleue et houleuse du large.

Les Nouvelles Hébrides occupent une zone particulièrement instable de l’écorce terrestre et les mouvements constants du sol tendent à exhausser ces Îles, de telle sorte que l’on peut observer sur la périphérie d’un grand nombre d’entre elles des récifs coralliens, qui se trouvent maintenant soulevés jusqu’à des altitudes considérables, de l’ordre de plusieurs centaines de mètres. Ceux-ci sont bien reconnaissables de loin, car ils forment des gradins étagés, particulièrement nets sur des îles comme Santo, Efate et Erromango.

Dans l’ensemble, l’archipel jouit d’un climat tropical chaud, humide et pluvieux. Il y a deux saisons : l’une chaude et pénible, entre novembre et avril, avec des températures oscillant entre 22° et 32°. C’est la période des calmes, parfois troublés par le passage d’un cyclone, surtout en février et mars. Comme nous sommes dans l’hémisphère sud, les saisons sont renversées et la saison fraîche correspond à notre été ; elle s’étend de mai à octobre et coïncide avec le régime de l’alizé du Sud-Est, qui peut atteindre une grande violence dans ces parages, surtout en fin août et septembre où la navigation d’île à île se trouve très gênée. La température est alors agréable et le thermomètre se maintient le plus souvent entre 18° et 26° ; la nuit, il descend jusqu’à 14° et parfois même un peu au-dessous. D’une manière générale, les nuits sont presque toujours bonnes aux Hébrides, quel que soit le moment de l’année, à cause de la brise. En ce qui concerne les pluies, on ne saurait établir de distinction nette entre une saison sèche et une saison pluvieuse, car, en fait, il pleut durant toute l’année, mais d’une façon particulièrement intense au moment le plus chaud, de décembre à février. La distance le long de laquelle s’échelonnent les diverses îles du groupe est telle, que les conditions climatiques diffèrent sensiblement d’une partie à l’autre de l’archipel. Les températures et la hauteur des pluies vont en décroissant du Nord au Sud. La hauteur d’eau tombée varie de plus du simple au double, d’une extrémité à l’autre du groupe. Il ne tombe qu’environ deux mètres de pluie par an à Erromango, 3 mètres à Port-Villa et plus de 5 mètres à Vanna-Lava. J’ai constaté, en outre, des différences très importantes sur une même île, les versants occidentaux étant beaucoup plus secs que ceux orientés vers l’alizé. Ces variations de climats se traduisent naturellement par des aspects très différents de la végétation. Alors qu’aux Banks et dans plusieurs îles du nord de l’archipel, la forêt s’étend du rivage jusqu’aux plus hauts sommets, cette forêt est en partie remplacée, dans les terres situées au sud du 17e parallèle, par de grandes prairies et de vastes étendues recouvertes de buissons et de fougères.

Après ce rapide aperçu de l’ensemble du pays, j’en arrive maintenant aux populations qui l’habitent. On appelle communément les indigènes des Nouvelles Hébrides des Canaques, ce qui ne signifie pas grand’chose, ce terme venant du mot Kanaka, qui en langage polynésien veut simplement dire « homme ». Ces indigènes appartiennent à la race mélanésienne. Ce sont des noirs, mais qui sont assez différents physiquement des nègres africains. Dans l’ensemble, ils sont moins foncés et ont les cheveux plutôt laineux que crépus ; leurs lèvres sont également moins grosses. Il est assez difficile de décrire le type du Canaque néo-hébridais, car les habitants de ces îles présentent entre eux des différences étonnantes. Au point de vue ethnique, il n’y a pas seulement des différences d’île à île, mais également à l’intérieur d’une même île et dans un même village. Cette extrême diversité de types tient en grande partie à des influences étrangères, papoues vraisemblablement et surtout polynésiennes. Les premières se manifestent par un nez arqué, donnant à certains Canaques un profil un peu sémitique, comme à Tanna et Ambrym. Les apports polynésiens se traduisent par une teinte plus claire, des traits plus fins, des cheveux plus lisses et surtout par le langage.

On a souvent dit des Canaques néo-hébridais qu’ils étaient hideux. C’est exact pour un certain nombre d’entre eux qui sont vraiment effrayants à voir et dont l’aspect est terrifiant. On en rencontre surtout ainsi dans les îles Tanna, Malekula et Ambrym, mais on a eu tort de généraliser et j’ai pu constater que, même parmi les tribus les plus sauvages, certains Canaques ont des traits remarquablement fins et présentent de très beaux types, en particulier à Santo.

En général, les Mélanésiens des Nouvelles Hébrides ont la peau brune, mais d’une nuance qui est très variable. Les individus franchement noirs sont l’exception. Leur chevelure laineuse est extrêmement fournie. Les hommes la portent en général en boule, comme les Papous, avec le tour de la tête et la nuque rasées. Une coutume assez répandue, surtout chez les peuplades de la côte, consiste à se passer périodiquement les cheveux à la chaux. Celle-ci est obtenue en calcinant du corail. Cette pratique a pour les Canaques l’avantage de les débarrasser de toute la faune des parasites qu’héberge leur chevelure et celui de les blondir, chose dont ils sont très fiers. Ils emploient souvent aussi dans ce but de l’eau oxygénée, dont ils achètent de grandes quantités aux commerçants européens établis sur ces îles. Dans quelques tribus, les Canaques considèrent cependant comme un excellent signe d’avoir une chevelure grouillante de poux et se gardent bien de les enlever, étant persuadés que la présence de ces parasites les entretient en excellente santé. Comme ornements, beaucoup d’indigènes piquent dans leurs cheveux des peignes, qu’ils ont sculptés dans du bois dur ou dans des morceaux de bambou, ou encore des plumes d’oiseaux.

La population des Nouvelles Hébrides décroît avec une grande rapidité, à tel point que certaines îles, et non des moindres par leur étendue, sont à l’heure actuelle à peu près complètement vides d’habitants : Vanua-Lava, Efate, Erromango et Aneytum sont dans ce cas. Le capitaine Cook, lors de son voyage en 1774, évaluait la population des Nouvelles-Hébrides à 200.000 habitants. Cette estimation est tout à fait approximative et celles qui furent faites ensuite également, étant donné que les îles sont loin d’être toutes pacifiées et explorées. Je me suis efforcé, au cours de mon expédition, de réunir à ce sujet des données aussi exactes que possibles et j’arrive au chiffre total de 39.250 habitants. Ce recensement ne s’applique naturellement qu’à la population autochtone ; il y a d’autre part aux Nouvelles Hébrides un peu plus de 2.000 étrangers.

Les causes de la disparition de la population indigène des Nouvelles Hébrides sont complexes et je ne puis, ici, les examiner toutes en détail. Un fait est certain, c’est que la population canaque a commencé à disparaître à l’arrivée des Blancs, il y a une centaine d’années environ. Ce dépeuplement n’est pas particulier aux Nouvelles Hébrides et s’est produit dans la plupart des îles du Pacifique. Certains auteurs ont tenté d’expliquer ce fait, en ce qui concerne les Hébrides, par la très mauvaise hygiène des indigènes, argument qui n’a guère de valeur, car cet état de choses a toujours existé. On ne saurait non plus incriminer les guerres et l’anthropophagie qui ont toujours été, plus fréquentes même autrefois que maintenant et qui, somme toute, ne font qu’un petit nombre de victimes. Le rôle des anciens recruteurs a par contre été funeste. Aux environs de 1860, on pratiquait activement la traite des Canaques, en effectuant de véritables rafles sur certaines îles, afin de procurer aux exploitations agricoles du Quensland, des îles Fidji, de la Nouvelle-Calédonie et même de contrées plus lointaines, comme les îles Hawaï et l’Amérique du Sud, la main-d’œuvre qui leur était nécessaire. L’alcoolisme, apporté par les Blancs, est souvent accusé, mais je crois qu’il ne faut pas exagérer ses méfaits. Les tribus sauvages de l’intérieur des îles, qui ont peu de contact avec les Européens, ne font, du reste, pas usage d’alcool. De toute façon, il est maintenant interdit aux commerçants et aux colons de vendre aucun alcool aux indigènes. Les Européens, en colonisant ces îles, ont introduit diverses maladies qui y étaient encore inconnues, semble-t-il, notamment la grippe, la rougeole, la tuberculose et la dysenterie, maladies qui ont fait un grand nombre de victimes. Certains côtés de la civilisation ont eu dans certaines tribus côtières des résultats fâcheux sur les indigènes. Jusque-là, les Canaques vivaient entièrement nus ou presque. Maintenant, tous ceux qui sont soumis aux missions sont obligés d’être vêtus et de rester habillés, c’est-à-dire couverts de guenilles crasseuses, en toutes circonstances. Ils conservent leurs vêtements sous la pluie, pour traverser une rivière et même pour se baigner dans la mer. Demeurant ensuite dans leurs vêtements mouillés, beaucoup prennent froid et sont victimes de pneumonies.

Les Nouvelles Hébrides, au point de vue politique, sont soumises à une forme de gouvernement vraiment unique au monde. Elles constituent un Condominium, où la France et l’Angleterre, n’ayant jamais pu se mettre d’accord sur le partage ou l’attribution de ces îles, exercent à la fois leur souveraineté. Les deux nations sont représentées chacune par un commissaire-résident et le siège du gouvernement est Port-Vila, sur l’ile Efate. Ce curieux régime a ses avantages et ses inconvénients. Il a en tout cas le mérite de l’originalité et il y aurait bien des anecdotes pittoresques à raconter à son sujet. On cite souvent, à ce propos, le cas de deux automobiles se rencontrant dans les rues de Port-Vila, l’une conduite par un Français, circulant à droite, l’autre pilotée par un Anglais, allant naturellement à gauche, suivant l’habitude de son pays. Aucun d’eux ne voulant céder la place à l’autre, tous deux repartirent en arrière et empruntèrent un chemin différent. Une telle rencontre, si toutefois elle s’est jamais produite, ne risque plus de se renouveler, car en ce qui concerne la circulation des autos dans les rues de Port-Vila, le gouvernement du Condominium a donné gain de cause à la France, dont les ressortissants sont de beaucoup les plus nombreux et l’on circule donc à droite. Il existe à Port-Vila un tribunal mixte, dont le rôle est de trancher les litiges entre Français et Anglais, de même qu’entre Européens et indigènes. Il comporte un juge français, un juge anglais, un président belge et un greffier hollandais.

Port-Vila, dont j’aurai l’occasion de reparler par la suite, est une assez misérable agglomération, mais située dans un site admirable, au fond d’une baie pittoresque. Elle est le seul centre européen de l’archipel ayant quelque importance ; partout ailleurs, les colons sont dispersés. Port-Vila est en même temps le port des Nouvelles Hébrides. De France, il faut de 45 à 60 jours pour s’y rendre, soit en passant par Ceylan et l’Australie, soit par le canal de Panama et Tahiti. Une troisième ligne permet d’aller à Port-Vila par l’Indochine et la Nouvelle-Guinée. En moyenne, les bateaux de l’extérieur n’arrivent à Port-Vila qu’une fois par mois.

Les communications à l’intérieur de l’archipel sont assez précaires, n’étant assurées que par trois petits vapeurs français et anglais, qui touchent les îles principales en moyenne une fois toutes les 4 ou 6 semaines et celles de moindre importance tous les 3 ou 4 mois. Certains colons disposent en outre de cotres, qui leur permettent de se déplacer d’une île à l’autre, navigation qui est loin d’être toujours aisée, le mauvais temps étant fréquent dans l’archipel. La marée provoque d’autre part de violents remous et de très forts courants ou mascarets, aux pointes des îles et dans les différents chenaux qui les séparent.

Après cet aperçu d’ensemble sur les Nouvelles-Hébrides, je crois qu’il est intéressant de dire quelques mots en particulier sur chacune des principales îles que j’ai visitées. Malgré le peu de distance qui les sépare, toutes ont leur individualité et leur physionomie propres. Pour plus de commodité, je commencerai par les îles du Sud et terminerai par le Nord du groupe. En réalité, au cours de mon voyage, je n’ai pu suivre un tel ordre, le hasard des communications m’obligeant parfois d’aller d’un point extrême à l’autre de l’archipel, pour rejoindre de là une île proche de mon point de départ.

Il règne une assez fâcheuse confusion en ce qui concerne les noms attribués aux différentes îles de l’archipel. La plupart d’entre elles en ont reçu deux ou trois. En général, ceux qui sont reportés dans les atlas ne correspondent pas exactement à ceux qui ont effectivement cours dans l’archipel. Un fait assez curieux, qui mérite d’être signalé, c’est qu’aux Nouvelles Hébrides, ainsi d’ailleurs que dans presque toute la Mélanésie, les indigènes n’avaient presque jamais songé, avant l’arrivée des Blancs, à donner de nom à leur propre île. Le nom d’une île était en réalité donné par les habitants des îles voisines, qui pouvaient l’apercevoir. On comprend ainsi qu’une île, visible en même temps de plusieurs autres, ait reçu plusieurs noms différents ; Ainsi, Erromango est le nom donné à cette île par les habitants de Tanna, voisine. À cette dernière, les gens d’Erromango donnaient le nom d’Ipari, tandis que ceux de Futuna la nommaient : Ekiamo. Son nom actuel de Tanna a une origine assez curieuse et date du voyage de Cook. Lorsqu’en 1774, le célèbre navigateur débarqua sur la plage de Waisisi, il demanda aux indigènes rassemblés le long du littoral le nom de leur île. Ignorant naturellement la langue parlée par ces Canaques, Cook s’exprimait par gestes et montrait obstinément le sol du doigt. Les indigènes finirent par lui répondre « Tanna », ce qui dans leur langue signifiait simplement « terre » ou « sol », nom que Cook prit pour celui de l’île et qu’il conserva.

Aneytum.

De Port-Vila, il faut deux jours de mer pour atteindre Aneytum, l’île la plus méridionale du groupe, qui n’est visitée qu’une fois tous les trois mois. C’est une terre volcanique et montagneuse, atteignant 840 mètres de haut. Aneytum est l’île la moins verdoyante de toutes les Nouvelles Hébrides et offre même des régions réellement arides, qui rappellent beaucoup la Nouvelle Calédonie. Cela n’a rien d’étonnant, du reste, car ces deux terres sont situées sous des latitudes comparables.

La plus grande partie du pays est recouverte ici par une brousse buissonneuse, par de grands roseaux, les wild cane, comme les appellent les Anglais, ce qui signifie « cannes à sucre sauvages », et des fougères courtes et rudes. Bien qu’elle soit peu élevée, cette curieuse végétation, rappelant assez le maquis des régions méditerranéennes, est souvent fort difficile à traverser, d’autant plus que les sentiers sont inexistants à l’intérieur d’Aneytum. Cette brousse manque cependant par places et l’on voit apparaître alors un sol dénudé, rouge-violacé, parsemé d’étranges boules qui s’écaillent au soleil et qui sont simplement des blocs de lave en décomposition. Sur les hauteurs, quelques lambeaux de forêt forment des taches vert sombre. Seules, les pentes orientales de l’île sont assez uniformément boisées. On rencontre là des pins Kaori, analogues à ceux de la Nouvelle Zélande et de la Nouvelle Calédonie et qui furent autrefois l’objet d’une certaine exploitation. Les fonds de vallée et l’étroite plaine côtière, qui apparaît çà et là en bordure du littoral, notamment à Port-Patrick dans le Nord, et Analgahat dans le Sud, sont les seuls endroits fertiles de l’île. C’est là que les indigènes ont leurs cocoteraies et leurs plantations de taros, sorte d’arum dont le tubercule est comestible et constitue l’un des légumes préférés des indigènes de tout l’archipel.

À l’heure actuelle l’intérieur d’Aneytum est absolument désert et les rares habitants que l’on trouve sur cette île vivent dans quelques petits villages espacés le long du littoral. L’île ne compte plus maintenant que 220 habitants, alors qu’il y a 70 ans, le nombre des indigènes était de 5.000 environ. Aneytum, dont le climat est cependant relativement sain, est l’une des îles de l’archipel où le dépeuplement est le plus marqué. Les Canaques sont ici de teinte assez claire et à demi civilisés.

Aneytum est l’île des grands tridacnes, bénitiers géants, pouvant peser jusqu’à 100 kilos. Les indigènes pêchent un nombre considérable de ces mollusques immenses sur les récifs de coraux, pour leur nourriture. On dit souvent que ces grands bivalves, très abondants dans les mers chaudes, sont très dangereux pour les pêcheurs de perles, qui, en plongeant, risquent de se faire prendre un membre par eux. En réalité, le plus souvent, le bénitier se trouve coincé parmi les coraux et ne s’entr’ouvre qu’à peine. Il est donc difficile à un indigène d’y introduire accidentellement le pied ou la main.

Ce sont les Européens qui, selon toute ’vraisemblance, ont introduit les chiens aux Nouvelles Hébrides. Les Canaques semblent avoir beaucoup apprécié ce cadeau, si l’on en juge d’après le nombre de ces animaux que l’on rencontre dans tous les villages. Les chiens servent à chasser le cochon sauvage, mais la plupart du temps les indigènes négligent de les nourrir et ceux-ci se débrouillent comme ils le peuvent. Une singulière race de chiens s’est ainsi peu à peu formée, celle du copra-dog ou chien à copra, qui se nourrit à peu près exclusivement de noix de coco. C’est sur Aneytum que j’ai fait connaissance avec ces chiens, qui sont minuscules et accourent de tous côtés lorsqu’ils entendent une noix tomber d’un cocotier ou encore quelqu’un en ouvrir une.

La baie d’Inyeug, dans le sud d’Aneytum, est un lagon protégé par un récif de corail. À l’intérieur de cette nappe d’eau, où les navires peuvent trouver un excellent abri, se trouvent deux petites îles sablonneuses, dont les baleiniers, qui fréquentèrent en grand nombre le Pacifique au cours du siècle dernier, firent un temps leur base. On retrouve encore les grandes marmites de fonte qu’ils employaient pour fondre l’huile de baleine.

Tanna.

L’île de Tanna est sans contredit la plus belle de l’archipel. C’est là qu’on trouve les paysages les plus variés et les côtes les plus pittoresques. Celles-ci sont malheureusement d’un accès souvent assez difficile, du fait de la houle et des récifs frangeants. Autant les coraux vivants, vus sous l’eau à une faible profondeur, sont admirables avec leurs belles couleurs, où dominent le jaune, le vert et le violet, autant le corail mort est terne et gris. C’est le cas des récifs soulevés que l’on peut observer en un grand nombre de points de la côte de Tanna, ainsi, du reste, que dans tout l’archipel. Ces récifs, qu’un lent mouvement du sol fait émerger peu à peu, forment des bancs calcaires, à surface très irrégulière où la marche est très malaisée. Dans ces récifs soulevés, les vagues ont autrefois creusé de profondes excavations, qui sont maintenant des grottes spacieuses, servant de repaires à de nombreuses colonies de chauves-souris. J’en ai visité plusieurs du côté d’Ibul, dans l’Ouest de l’île, formées par une succession de vastes salles où règne la plus complète obscurité, car l’entrée est parfois très étroite, au point qu’il est souvent nécessaire de ramper pour y pénétrer. Dans le silence de ces grottes, le grondement sourd qui accompagne les tremblements de terre, pareil à un lointain roulement de tonnerre, résonne étrangement. Je dois reconnaître que dans un pays où le sol tremble si fréquemment, on n’est qu’à moitié rassuré lorsqu’on est à l’intérieur de ces grottes. C’est là cependant que les indigènes viennent s’abriter au moment des cyclones, afin de se préserver des chutes d’arbres et de noix de coco. Ils ne vont, du reste, pas dans toutes, redoutant certaines de ces cavernes que hantent les esprits.

Tanna possède des plages magnifiques, en particulier celles de Waisisi et de Luaru, faites de sable noir d’une finesse extrême, où la houle vient déferler en nappes d’écume d’une éclatante blancheur. Les côtes, qu’elles soient sablonneuses ou formées d’escarpements rocheux, sont toutes bordées de cocotiers. Autant ceux-ci sont monotones à contempler lorsqu’ils se présentent alignés en rangées parallèles, régulièrement espacées, dans les plantations des colons, autant ils sont gracieux et pittoresques lorsqu’ils poussent au hasard, dans le désordre des plantations indigènes, ou spontanément le long du rivage.

Le cocotier n’est, du reste, pas le seul arbre du littoral ; partout où la côte est escarpée, apparaissent des pandanus, formant souvent d’étranges forêts, chaque arbre ayant son tronc ramifié en multiples racines aériennes à un mètre au-dessus du sol. C’est de la feuille du pandanus que les Canaques retirent les fibres très résistantes dont ils font leurs vêtements, quand ils en portent toutefois, et leurs paniers.

Le Nord-Ouest de Tanna est occupé par de grandes savanes, auxquelles les Canaques mettent périodiquement le feu, lorsqu’elles sont sèches, mais le reste de l’île est très boisé, contrairement à l’île Aneytum au Sud et à Erromango au Nord. Ici, comme dans tout l’archipel, l’aspect de la végétation diffère très sensiblement suivant l’altitude. Entre le niveau de la mer et 500 mètres apparaissent de très nombreux banians, qui sont véritablement les géants de la forêt néo-hébridaise. Ces arbres ne sont pas seulement fantastiques par leur hauteur, mais aussi par les dimensions exceptionnelles que peut atteindre leur tronc. À vrai dire, celui-ci est multiple et bien souvent, dans la forêt, les indigènes, pour se frayer un sentier, ont simplement ouvert un tunnel à travers les troncs de banians. Des branches pendent une multitude de racines aériennes, câbles d’une remarquable solidité. Les plus fins sont utilisés par les Canaques comme cordes de leurs arcs. C’est dans les branches de ces banians que se tiennent pendant la journée les roussettes, ces immenses chauves-souris qui causent tant de dégâts aux plantations de maïs et mêmes aux cocotiers de l’île.

Au-dessus de 500 mètres règne toujours une humidité considérable, de sorte que, bien souvent, les sommets des îles sont dans les nuages. Les pluies qui tombent d’une manière presque continue sur les hauteurs permettent à la végétation d’y prendre un développement extraordinaire. Les arbres ont des formes fantastiques, car ils sont recouverts de plantes épiphytes et de toutes leurs branches tombent de longues touffes de mousses, imprégnées d’eau comme une éponge. Les montagnes de Tanna sont le domaine par excellence des grandes fougères arborescentes, dont la frondaison vert-tendre s’épanouit à 8 et 10 mètres de haut.

C’est sur l’île Tanna que nous avons le plus longuement séjourné : six semaines environ, la traversant en tous sens et faisant près de 300 kilomètres de marche à travers ses montagnes sauvages. Nous avons atteint son plus haut sommet ; le Tokuasmila ou Tukosmera (1.000 mètres), d’où, par temps clair, la vue est admirable. On domine un véritable océan de verdure et l’on peut apercevoir toutes les îles environnantes. De cette montagne et des hauteurs voisines descendent plusieurs torrents pittoresques, peuplés d’anguilles, de poissons et de belles crevettes, que les indigènes prennent à l’arc, en se plaçant sur un rocher d’où ils assomment à coups de flèche toutes celles qu’ils aperçoivent dans l’eau limpide. La plus grande rivière de l’île est celle qui vient de la région du mont Melim (950 mètres), curieux pain de sucre dominant la vallée d’Ifekal, vers le haut de laquelle elle forme une belle cascade.

La principale curiosité de l’île Tanna est sans contredit son volcan, le Yasowa ou Yahoe, comme l’appellent parfois aussi les Canaques, qui se dresse dans la partie est de l’île. Ce volcan a plusieurs mérites. Celui notamment d’être en continuelle activité, sans présenter cependant aucun danger pour les indigènes qui vivent aux alentours ; celui aussi d’être très facilement accessible, au point qu’il faut une heure à peine, depuis le littoral, pour atteindre le sommet du cratère. Il sert enfin avantageusement de phare à l’île, qui sans cela en serait totalement démunie comme toutes les autres terres de l’archipel. Le volcan Yasowa est un cône de cendre, qui n’a guère plus de 1 kilomètre à sa base et dont la hauteur est d’environ 350 mètres. C’est donc presque un volcan en miniature. Toutefois, les explosions qui se produisent dans son cratère sont si violentes, qu’elles s’entendent de très loin et ; la nuit, la lave en ébullition produit une lueur rougeâtre qui illumine tout l’horizon. Ce volcan n’émet aucune coulée de lave, mais projette constamment vers le ciel des quantités énormes de cendres qui l’obscurcissent parfois considérablement et retombent ensuite en pluie, fine sur toute l’île, à moins qu’une forte brise ne les entraîne vers la pleine mer. Ces émissions de cendres sont le résultat de violentes explosions qui se succèdent au fond du cratère à des intervalles qui varient de quelques secondes à quelques minutes. Le Yasowa projette également de nombreuses bombes volcaniques, blocs de lave pâteuse et incandescente qui retombent, soit à l’intérieur du cratère, soit sur les pentes extérieures du cône où elles s’aplatissent comme des bouses de vaches, avec un bruit sourd, en formant de grosses galettes. L’ascension de ce volcan ne présente guère de danger si l’on a soin de monter du côté d’où vient le vent afin de n’être pas surpris par les vapeurs qui s’élèvent du cratère. Parfois, celles-ci sont si épaisses, que du sommet on ne distingue absolument rien en plongeant du regard à l’intérieur. On. perçoit seulement le vacarme des détonations et de la lave en ébullition. Il est des jours où les vapeurs sont moins denses et le cratère offre un spectacle absolument féerique, principalement la nuit. Il est prudent de suivre des yeux les bombes qu’il crache afin de pouvoir se garer le cas échéant. C’est dans cette fournaise que les Canaques de Tanna venaient autrefois précipiter leurs ennemis.

La plaine d’Isiwi, au milieu de laquelle surgit le volcan, est une étendue de cendres grises, absolument désolée, avec un petit lac alimenté par la rivière d’Ifekal. Mais le domaine du volcan est limité et tout autour de cette plaine stérile, d’ailleurs de faible étendue, apparaît une végétation luxuriante, au milieu de laquelle des fumerolles et des jets de vapeur fusent en différents endroits. À la baie du Soufre, proche du volcan, il y a un village dont les habitants font cuire leurs aliments dans les sources chaudes, très nombreuses en ce point.

Tanna a une population de 5.400 habitants qui vivent les uns dans la montagne, les autres le long de la zone littorale. Les premiers sont les Bushmen ou « Hommes de la brousse », les seconds, les « Men Salt Water » ou « Hommes de l’eau salée ». Les plus intéressants et les plus pittoresques sont les Bushmen, d’ailleurs très pacifiques aujourd’hui ; ils échappent à l’emprise des missions presbytériennes et adventistes, installées en quelques points du littoral. Les villages de Tanna se composent de petites cases, généralement faites en roseaux. Tous ces villages, ainsi que les cultures des indigènes qui en sont souvent assez éloignées, sont entourés d’une palissade destinée à les préserver des déprédations des cochons sauvages. Ces clôtures sont souvent faites avec des blocs de coraux et fréquemment, dans la forêt, la présence d’un ancien mur m’a permis de repérer l’emplacement d’un village abandonné. Les villages de Tanna s’observent jusque vers 500 mètres d’altitude et sont parmi les plus élevés de l’archipel.

Les Canaques habitant les montagnes sont parfois assez terribles d’aspect, mais ne nous ont jamais manifesté aucune hostilité, même lorsque nous arrivions dans les villages les plus reculés. Je dois même dire que c’est auprès de ces indigènes de la brousse, que nous trouvions le plus de facilités pour nous procurer des guides et des porteurs pour nos bagages. Pour converser avec eux, de même qu’avec tous les indigènes des autres îles, nous devions employer ce langage curieux qu’est le bichlamar, spécial aux Nouvelles Hébrides. Il s’agit là d’une langue extrêmement simplifiée, comprenant une cinquantaine de mots anglais, déformés et prononcés à la Canaque, et quelques mots espagnols et polynésiens ; il est assez facile de l’apprendre en quelques semaines. Les Canaques eux-mêmes ont un grand nombre de dialectes et ne se comprennent souvent pas d’une île à l’autre, s’ils n’ont pas recours au bichlamar. Tous ne le parlent cependant pas et dans certaines tribus de l’intérieur, aussi bien à Tanna qu’à Ambrym et Malekula, il est souvent très difficile de se faire comprendre des indigènes.

C’est certainement sur Tanna que j’ai observé les plus étranges coiffures d’hommes qu’il m’ait jamais été donné de voir. En effet, dans certains villages du centre nord de l’île, les hommes portent les cheveux très longs et tressés. Leurs nattes, fort nombreuses, sont enveloppées, chacune séparément, dans des fibres de pandanus et réunies ensuite en chignon dans le dos.

À Tanna, les indigènes de la brousse vivent à peu près complètement nus, mais leurs femmes sont vêtues de jupes à longues franges, en fibres de pandanus, parfois teintes de couleurs vives. Elles enfilent dans le lobe de leurs oreilles, préalablement percé, de nombreuses et longues aiguilles en écaille de tortues.

Dans certaines parties de l’île, où le sol est formé d’une épaisse couche de cendres volcaniques, les sources et les rivières permanentes sont rares, en dehors des fortes pluies. Habituellement, les pluies s’infiltrent rapidement dans le sol et ne réapparaissent qu’au niveau de la mer, où elles forment un grand nombre de sources. Fait assez curieux, ces sources sont pour la plupart localisées dans la zone de balancement des marées et ne sont donc accessibles qu’à mer basse. C’est là, dans le sable ou parmi les anfractuosités du corail, que les Canaques viennent se procurer l’eau qui leur est nécessaire et qui est absolument douce. Comme ils ignorent la poterie, ils n’ont à leur disposition d’autres récipients que de longs bambous, dont ils ont eu soin de retirer les cloisons intérieures.

Aniwa.

De Tanna, l’île Aniwa, distante d’une vingtaine de kilomètres, ne forme qu’une simple ligne sombre à l’horizon, car il s’agit d’une terre basse, d’ailleurs d’assez faible étendue. Les vapeurs n’y vont jamais et pour s’y rendre il faut y aller en embarcation de Tanna, navigation assez risquée, car la mer est toujours houleuse dans ces parages et les mascarets violents au large de la pointe de Loenbakel.

Je ne sais comment les indigènes d’Aniwa font pour se procurer d’eau, car je n’en ai rencontré à peu près nulle part en circulant à travers cette île coralienne. Par contre, rarement durant notre séjour, nous n’avons été aussi incommodés par les moustiques que sur cette île. La nuit venue, ce sont de véritables nuages qui bourdonnent à vos oreilles. À Aniwa, tous les hommes et même les enfants sont munis d’arc et de flèches, ces dernières, parfaitement inoffensives, étant simplement terminées par un morceau de bois taillé en forme de cône, destiné à assommer les pigeons verts, le seul gibier de l’île.

Erromango.

L’île Erromango, qu’un roman a rendu célèbre, diffère sensiblement de toutes les autres, Elle est, en effet, l’une des plus saines de toutes les Nouvelles Hébrides et celle aussi dont le caractère tropical est le moins accentué.

Longue d’une cinquantaine de kilomètres et large d’une trentaine, Erromango se montre formée de trois grands massifs volcaniques atteignant tous une hauteur d’environ 900 mètres. Ces volcans, aujourd’hui complètement éteints, sont entourés et réunis par de vastes plateaux dont l’altitude oscille entre 250 et 300 mètres. Ceux-ci sont recouverts de belles prairies parsemées d’acacias et qui rappellent beaucoup certaines parties de la Nouvelle Calédonie. Au-delà de ces prairies, à mesure que l’on s’enfonce à l’intérieur des terres, on voit que les pentes des montagnes sont recouvertes d’une végétation buissonneuse très semblable à celle d’Aneytum. Pendant la saison sèche, les fougères de ce maquis prennent une teinte argentée et les Canaques les désignent du nom de « white grass » ou herbes blanches. Le centre d’Erromango est des plus pittoresques. À pied du mont Vetemancum, haut de 620 mètres, nous avons trouvé, notamment, des endroits si plaisants que nous aurions aimé pouvoir y planter notre tente pendant un certain temps, ce que nous n’avons pu faire malheureusement, étant venus sur cette île avant tout pour en explorer les diverses parties. Les côtes d’Erromango sont généralement escarpées, mais coupées par un certain nombre de profondes vallées qui en facilitent grandement l’accès. Au fond de celles-ci coulent de larges rivières, aux eaux limpides, lorsque le temps est beau, mais qui prennent une coloration sanglante lorsqu’il pleut beaucoup, car telle est la couleur du sol de l’île. Dans l’intérieur du pays, ces rivières sont bordées de magnifiques fougères arborescentes. Autrefois, les Canaques retiraient de leurs troncs des brindilles de bois, très résistantes, dont ils faisaient des pointes de flèches.

On donne souvent à Erromango le surnom d’« Ile Martyr » en souvenir des ravages causés autrefois parmi la population indigène par les Sandaliers, terme qui servait jadis à désigner les exploitants de bois de santal. Le santal, dont on retire une essence très odorante, est devenu maintenant très rare à Erromango et les indigènes sont les seuls à l’exploiter.

C’est, du reste, à peu près là leur unique ressource, les cocotiers qui constituent la principale richesse des Nouvelles Hébrides étant assez rares à Erromango. Les recruteurs contribuèrent, eux aussi, largement, à la disparition des Canaques d’Erromango.

Erromango a 1.200 kilomètres carrés et sa population actuelle n’est que de 380 indigènes. À titre de comparaison, je citerai la Martinique, un peu moins étendue et qui compte 234.000 habitants ! L’intérieur de l’île est ici absolument vide et les seuls villages, d’ailleurs peu importants, sont le long du littoral, à la baie de Cook, à Port-Narevin et à la baie Dillon principalement.

Le seul Blanc de l’île est un colon australien, chez qui nous avons trouvé le plus aimable accueil et qui est installé depuis trente ans, à Unapang, sur les plateaux dominant la côte occidentale. En dehors des planteurs européens établis aux alentours de Port-Vila, sur l’île Efate, le colon d’Erromango est le seul de toutes les Nouvelles Hébrides qui se soit installé à l’intérieur des terres. L’endroit qu’il habite est du reste ravissant. Sa ferme est dans un repli de terrain, parmi des pâturages où broutent des beaux troupeaux de vaches ; des moutons et de nombreux chevaux dont il fait l’élevage. Le paysage était si européen d’aspect, la température tellement agréable, qu’un effort d’imagination nous était presque nécessaire pour réaliser que nous étions là, à quelque 20.000 kilomètres de France, à l’autre bout du monde, dans un archipel perdu. Vainement nous cherchions dans le décor champêtre et riant qui nous entourait un signe nous rappelant que nous étions sous les tropiques, aux Nouvelles Hébrides, pays de la fièvre et des cannibales.

L’unique colon d’Erromango s’adonne à l’élevage des moutons, dont il possède plusieurs milliers de têtes, en liberté sur l’île et qu’il rassemble simplement au moment de la tonte, en août et septembre.

Efate.

Les Francais nomment cette île Vaté et les Anglais l’appellent Sandwich. Pour les indigènes, elle est Efate. Elle est, avec Santo, l’île où la colonisation européenne est la plus importante. Sauf à l’est, toute sa périphérie est occupée par de grandes plantations de cocotiers, de caféiers et de cacaoyers. L’intérieur de l’île, assez accidenté et parcouru par de nombreuses rivières, est assez sauvage. Il est vide d’habitants, les rares indigènes vivant encore sur Efate étant groupés dans quelques petits villages espacés le long d’Undine Bay, dans le Nord et à la Pointe Pango, dans le sud. Par contre, tout autour et très proches d’Efate se trouvent plusieurs petites îles où la population est parfois très dense. C’est le cas de Leleppa, dErakor et surtout des îlots Fila et Mele, ces deux derniers situés tout près de Port-Vila et dont les habitants ont une ascendance polynésienne très marquée, à tel point que leur langage est fort semblable à celui parlé à Tahiti. Chaque jour, les indigènes semi-civilisés de tous ces îlots se rendent en pirogues à balancier sur la grande terre où ils ont leurs cultures. Nous avons visité la plupart de ces îlots entourant Efate et avons pu constater que là, au contact de la civilisation, tout pittoresque a disparu.

Les cases sont souvent faites en planches et couvertes de tôles ondulées. A l’intérieur, on trouve des lits, des pendules, des ustensiles de cuisine achetés dans les maisons de commerce de Port-Vila. Chaque îlot possède son église, la schol, comme on dit là-bas, et son teacher ou moniteur indigène. Le dimanche, à plusieurs reprises différentes, tous les indigènes se rendent à l’église, affublés de pantalons, de chemises, de chapeaux, les femmes vêtues de robes extravagantes, ayant tous une bible sous le bras. À ces indigènes chrétiens, on a appris à mépriser les Men belong darkness, expression qui peut se traduire par « les hommes appartenant aux ténèbres », autrement dit les païens, qui, eux, conservent leurs coutumes et ne copient pas ridiculement les Européens.

Quittons ces îlots pour revenir sur l’île Efate. Une curieuse légende est répandue parmi les indigènes d’Undine Bay, au sujet des anciens habitants de l’île. D’après eux, les montagnes aujourd’hui désertes d’Efate auraient été peuplées autrefois par une étrange race d’hommes, très velus et possédant des oreilles démesurément longues. La nuit, pour dormir, ils enroulaient une de leurs oreilles pour appuyer leur tête et se servaient de l’autre comme couverture !

Des montagnes très pelées dominent Undine Bay, dans le nord de l’île Efate tandis que la partie ouest du pays est constituée par de vastes plateaux herbeux où vivent de grands troupeaux sauvages. Ces bêtes à cornes descendent d’animaux introduits au début de la colonisation européenne dans le but d’entretenir les cocoteraies en broutant les herbes menaçant de les envahir. Des troupeaux analogues se rencontrent maintenant à peu près dans toutes les îles. À l’exception de quelques taureaux, qui se montrent parfois hargneux et décidés à charger, ces animaux sont plutôt craintifs et s’enfuient quand on les approche.

Le reste de l’île est occupé par la forêt.

Quant aux côtes, elles sont généralement assez basses et malsaines, étant couvertes de palétuviers où pullulent les moustiques. L’île Efate possède deux belles baies : celle de Port-Havannah, la plus grande et la mieux abritée de tout l’archipel et celle de Mele, au fond de laquelle se trouve Port-Vila, ville assez banale avec ses maisons de bois et de tôle ondulée, comme le sont, du reste, la plupart des villes européennes d’Océanie. Port-Vila n’a rien d’une cité moderne ; l’électricité, l’eau courante et les égouts y sont encore inconnus. Aux quatre coins de chaque habitation se trouvent placées des caisses à eau, grands récipients en tôle, où l’on recueille soigneusement la pluie. Afin que les toits ne soient pas souillés, les habitants n’ont pas le droit de posséder des pigeons.

La population de Port-Vila est d’environ 800 habitants, qui constituent un curieux mélange de races. Les Européens sont représentés surtout par des Français de la métropole et de Nouvelle Calédonie, des Anglais et des Australiens ; les Asiatiques par des commerçants nippons et chinois et enfin par des Tonkinois, que les colons français font venir d’Indochine pour travailler sur leurs plantations, la main-d’œuvre indigène étant déficiente. Lors des années de prospérité, entre 1920 et 1930, il y eut jusqu’à 5.000 et 7.000 Tonkinois aux Nouvelles Hébrides ; maintenant ceux-ci ne sont plus guère qu’un millier, répartis sur les diverses plantations d’Efate, de Santo et de Malekula.

Il n’y a pas à proprement parler à Port-Vila de ville indigène, les Canaques que l’on y rencontre venant de toutes les parties du groupe et travaillant chez tous les Blancs.

Port-Vila est le principal centre commercial et l’unique agglomération des Nouvelles-Hébrides. Si la France et l’Angleterre n’ont pu se mettre d’accord jadis pour le partage de l’archipel, du moins les ressortissants des deux nations y vivent-elles en bons termes. Alors que l’élément britannique domine dans les îles du groupe sud, à Port-Vila comme dans toute la partie nord des Nouvelles Hébrides les Français l’emportent par leur nombre et leurs intérêts. Au total, il y a dans tout le groupe 731 Français contre 180 Britanniques. À Port-Vila, on parle indifféremment le frannçais et l’anglais, ainsi que le bichlamar. Les monnaies de deux pays ont cours ; en bit, on se sert surtout de monnaies néonienne et australienne. Il est assez curieux de constater qu’aux Nouvelles Hébrides, les fluctuations de la livre sont sans effet et qu’officiellement celle-ci continue à valoir 125 francs, alors qu’en réalité elle n’en vaut guère plus de 75. Il s’ensuit que si l’on va au bureau de poste du Condominium acheter des timbres ou effectuer une opération quelconque ; on a la faculté de payer soit en francs, soit en livres anglaises. C’est cette dernière monnaie. que l’on a soin d’utiliser, car si l’on achète, par exemple, pour 100 francs de timbres et que l’on remette une livre, l’employé l’acceptera pour la valeur de 125 francs (alors qu’en réalité, elle en vaut à peine les deux tiers) et vous rendra même 5 shellings ! C’est là une des nombreuses singularités du régime du Condominium. Dans les rues de Port-Vila, la police est assurée par des miliciens canaques, les uns portant un uniforme français, les autres une tenue anglaise. Chacun des deux gouvernements dispose au total de 40 miliciens indigènes, relevant les uns du commissaire de police français, les autres du commissaire de police anglais.

Nguna.

Au nord de l’île Efate surgissent plusieurs îles volcaniques très remarquables, notamment Nguna, Pele et Emae. Tous ces volcans sont maintenant éteints, couverts de prairies à leur sommet et de forêts à leur base. Nguna est la plus peuplée de toutes et dans ses montagnes, où vivent des troupeaux de chèvres sauvages, on trouve, sur l’emplacement des anciens villages, de grosses pierres sculptées, représentant des figures humaines.

Le bras de mer très large et généralement agité, qui s’étend entre Nguna et Tongoa, est I’un des plus pittoresques que l’on puisse traverser en naviguant à travers les Nouvelles Hébrides, car il est parsemé d’îles volcaniques, très escarpées et aux formes singulières. Ces îles n’ont qu’une faible valeur économique et sauf à Emae on n’y trouve aucun colon, de sorte que les petits vapeurs qui assurent les communications à l’intérieur de l’archipel ne s’y arrêtent pas et vont directement à Tongoa.

Tongoa.

C’est là que les navires viennent généralement recruter leurs équipages canaques, ainsi du reste qu’à Pama, plus au nord, et à Aneytum dans le Sud. Les indigènes de ces îles, contrairement à ceux de Malekula, de Santo ou de Pentecôte, aiment la mer et le travail à bord des bateaux. Aussi, dès qu’un navire est en vue, toute une flottille de pirogues à balancier vient-elle à sa rencontre, et, aussitôt l’ancre tombée, un grand nombre de Canaques envahissent-ils le bord dans l’espoir de s’engager. Les hommes de Tongoa sont du reste grands et vigoureux et ce qui les tente surtout, c’est la perspective, une fois par an, d’aller en Australie, quand le navire va se faire caréner.

Epi.

Avec Epi, nous atteignons les îles du groupe qui sont les plus boisées. Je ne m’étendrai guère sur celle-ci, n’ayant fait qu’y passer rapidement à diverses reprises. Les plantations d’Epi, autrefois très prospères, ont été dévastées au cours de ces dernières années par une série de cyclones. Un grand nombre de cocotiers ont été arrachés et toutes les plantations que j’ai visitées étaient à l’abanndon, envahies par ces redoutables plantes parasites que sont les lantanas et également par des buissons d’aubergines sauvages, dont les troupeaux les plus voraces sont incapables de venir à bout.

Lopévi.

Il s’agit là d’un volcan de forme absolument conique, s’élevant à 1.450 mètres d’altitude. Pour l’instant Lopévi est en sommeil et seules quelques fumées s’échappent de temps à autre de son sommet, d’ailleurs presque toujours masqué par les nuages. Les pentes inférieures du cône sont boisées. On trouve surtout là des filaos, ces conifères si gracieux et si fréquents dans les pays tropicaux et que les colons nomment aux Hébrides les « bois de fer ». Çà et là, de longues traînées noirâtres indiquent les plus récentes coulées de lave, que la végétation n’a pas encore eu le temps de recouvrir. Bien que celles-ci descendent parfois jusqu’au rivage, un certain nombre de Canaques ont élu domicile au pied de ce volcan. Ils ne sont que 150 et en cas d’éruption il leur est facile d’aller chercher un refuge sur l’île de Parna, toute voisine. Avec Tongoa, Pama est l’une des très rares îles néo-hébridaises dont la population, au lieu de diminuer, s’accroît lentement.

Malekula.

C’est la seconde île de l’archipel par son étendue et celle qui jouit de la plus mauvaise réputation. Ses côtes basses abritent des légions de moustiques et le paludisme est très répandu dans toute l’île. L’intérieur, fort mal connu, est peuplé de tribus demeurées cannibales et se faisant fréquemment la guerre entre elles. Nous avons séjourné plus d’un mois sur l’île Malekula ou Mallicolo, comme l’appellent aussi les colons, et l’avons traversée à pied du Nord au Sud, sur une distance de près de cent kilomètres, ainsi que de l’Est à l’Ouest.

C’est à Malekula certainement que nous avons éprouvé les plus grandes difficultés, non pas tellement du fait des indigènes, qu’en raison de la nature hostile du pays. L’intérieur de l’île est montagneux, mais n’atteint pas mille mètres et les hauteurs n’accusent que des profils assez mous. La difficulté de circuler à l’intérieur du pays ne tient donc pas au relief lui-même ; elle a pour cause principale le nombre considérable et surtout l’importance des cours d’eau. Bien souvent, nous avons dû traverser à la nage des rivières larges et profondes, en faisant un radeau, à l’aide de bambous, pour faire passer nos bagages. Les Canaques ignorent totalement l’emploi des ponts de lianes, si pratiques et que les indigènes de la grande forêt africaine construisent avec une grande habileté. D’autre part, les cours d’eau de Malekula, comme la plupart des rivières néo-hébridaises, ont un régime torrentiel et leurs cours est barré de rapides, de sorte qu’il ne peut être question d’utiliser des pirogues pour les remonter, sauf dans quelques cas et sur un parcours relativement faible. En traversant Malekula du Nord au Sud, nous avons dû franchir environ 70 rivières, dont la principale, la Pangkumu, a, en période de basses eaux une largeur de près de 100 mètres. Il va sans dire qu’au moment des grosses pluies, les crues sont telles, qu’il ne peut être question de passer. Un autre obstacle, très fréquent à l’intérieur de Malekula, est la présence de grands marécages et de vastes bourbiers qui occupent les bas-fonds de, la forêt. On les traverse en enfonçant jusqu’aux genoux dans une boue noire et gluante.

Les tribus vivant dans les forêts de l’île sont très irrégulièrement réparties ; elles sont surtout nombreuses dans l’extrême Nord et dans le Sud, de sorte que de vastes régions sont absolument désertes et privées de tout sentier. Là, nous n’avions d’autre ressource que de nous faire précéder de quelques Canaques qui, tous munis de leur coupecoupe, nous frayaient un passage à travers les lianes. En certains endroits, nous trouvions la forêt infestée de petites sangsues, vivant sur le sol humide et qui n’étaient pas longues à se fixer à nos jambes. Nous récoltions aussi, de temps à autre, des tiques, abandonnées par les cochons sauvages. Bien souvent nous croisions des serpents, enroulés aux branches des arbres, mais ceux-ci, quoique les Canaques en aient souvent très peur, sont absolument inoffensifs. Il en est de même dans tout l’archipel. En somme, hormis les petites sangsues, les tiques, les moustiques et les mouches, qui en saison chaude et dans les régions basses sont innombrables et constituent une véritable plaie, nous n’avions à redouter à Malekula, pas plus que dans les autres îles, de bêtes dangereuses. Les Nouvelles Hébrides ont la chance de ne posséder aucun animal féroce, exception faite pour quelques caïmans, localisés dans la partie nord du groupe.

La marche le long du littoral est souvent plus malaisée encore qu’à travers la forêt vierge. Il faut avancer, soit dans le sable, ce qui à la longue finit par être fort pénible, soit sur les récifs de coraux, chose qui n’est possible qu’à marée basse et à la condition de ne pas craindre un sol plein d’aspérités et parsemé de flaques d’eau. Souvent, du reste, on n’a pas le choix, lorsque la côte est escarpée. À moins d’escalader des falaises et de faire d’interminables détours, il vaut mieux attendre la marée basse et suivre le récif-frangeant avec parfois de l’eau jusqu’au ventre. Par temps calme, la chose ne présente guère de danger, mais si la mer est houleuse, cette marche est beaucoup moins plaisante, car on risque d’être renversé par une vague et de tomber malencontreusement dans un trou. Souvent le récif-frangeant manque et la côte, limoneuse, est alors bordée de palétuviers. La mangrove, c’est ainsi qu’on appelle ces étendues de palétuviers, peut avoir une grande extension ; c’est le cas dans toute la partie sud de Malekula. Rien n’est plus difficile que de la franchir en circulant parmi l’extrême enchevêtrement des multiples racines aériennes des palétuviers, au milieu desquelles vit tout un monde de crabes.

Malekula est une île extrêmement boisée, et, vue du large, paraît à peu près impénétrable, tellement la forêt qui la recouvre semble épaisse. Des voyageurs ont comparé cette île à un plat d’épinards posé sur la mer : c’est dire combien elle est verdoyante. Toutefois, cette forêt a l’air plus terrible qu’elle ne l’est en réalité. Il faut souvent avoir recours au coupe-coupe pour avancer, mais nulle part cependant, elle n’atteint le développement et l’intensité de la grande forêt tropicale d’Amérique et d’Afrique. À Malekula, pas plus que dans les autres îles du groupe, les arbres n’atteignent, à l’exception des banians, ces dimensions gigantesques que j’ai souvent contemplées dans les forêts de Colombie ou de Côte d’Ivoire. La forêt néo-hébridaise n’en est pas moins très touffue, surtout sur les versants orientaux des îles et dans les montagnes. Elle contient plusieurs plantes dont les feuilles, par leur, simple contact, produisent des brûlures et des démangeaisons très sérieuses, qui peuvent persister plusieurs jours de suite. Les Canaques désignent ces plantes urticantes, qui atteignent la taille de petits arbres du nom de galat et les colons les nomment simplement les « orties canaques. » Le seul remède, lorsqu’on a été sérieusement piqué, c’est de se frotter la partie meurtrie avec le bois de la plante, préalablement dépouillée de son écorce.

À Malekula, les hommes portent autour de la taille une large ceinture d’écorce, haute de 20 centimètres et rigide. À première vue, cette ceinture doit être assez désagréable à porter. Je me suis laissé dire par quelques indigènes qu’autrefois elle était plus haute encore et servait alors en quelque sorte de cuirasse, les protégeant des coups de sagaie et de l’atteinte des flèches. Outre cette ceinture, le vêtement des hommes comporte un namba. Il s’agit là d’une petite natte, finement tressée en fibres de pandanus et colorée en rouge, qui, enroulée, sert d’étui pénien. L’extrémité relevée du namba est coincée sous la ceinture.

La grande distinction qui existe entre les indigènes de Malekula tient exclusivement à la longueur des franges de ce namba. Ceux qui portent le namba à longues franges sont les Big Nambas et les autres les Small Nambas. Les premiers vivent dans les montagnes du Nord-Ouest de l’île et leur principale centre est le village de Tinmaru, village fortifié dont les rues, bordées de palissades de bambous, forment un étrange labyrinthe, où un intrus risque infailliblement de se perdre. Les Small Nambas occupent le reste de l’île.

Les uns et les autres sont fréquemment en guerre. Les hostilités étaient précisément en cours lorsque nous circulions dans les montagnes du Nord de Malekula, où nous nous sommes vus refuser l’accès d’un village habité par les Diraks, l’un des groupes Small Nambas. Pendant que nous campions à proximité au bord de la rivière Aeninid, les indigènes de ce village étaient en train de manger deux Big Nambas, qu’ils avaient traîtreusement tués la veille, pour assouvir une vieille vengeance. Ils avaient également tué une femme, dont le cadavre demeurait attaché sur la place de danse, car il n’entre pas dans les habitudes des Canaques de manger la chair des femmes, ce qui montre bien que chez eux l’anthropophagie est d’ordre rituel. Leur repas fini un grand nombre de ces Diraks vinrent nous rendre visite au bord de notre rivière, chaque homme étant armé d’un fusil, le chien toujours levé et le coup prêt à partir, simple mesure de prudence que pratiquent tous les Canaques de Malekula et de Santo, qui craignent toujours de tomber dans une embuscade. J’obtins facilement d’eux qu’ils me cèdent, contre du tabac et des allumettes, de beaux casse-têtes, des bracelets en écaille de tortue et des peignes en bambou, finement décorés. Les femmes qui les accompagnaient portaient toutes autour de la taille une courte jupe tissée en fibres de pandanus et, sur la tête, une natte de même nature, ornée de longues franges, leur servant de coiffure.

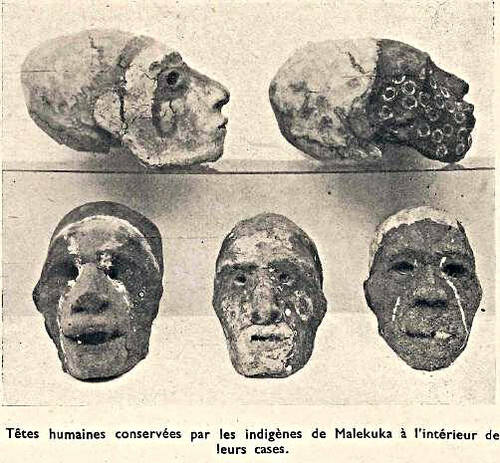

Une pratique très en vogue dans le Sud-Ouest de Malekula est la déformation crânienne, que l’on obtient en plaçant sur la tête des jeunes enfants des paniers étroits, qui ont pour but de la leur allonger. Au fur et à mesure que la tête grandit, on emploie des paniers de dimensions supérieures, jussqu’à ce que la forme désirée soit obtenue. Dans cette même région, ainsi qu’à l’île Tornman, toute proche, les Canaques ont l’habitude de conserver la tête et parfois même le corps entier, plus ou moins momifié de leurs parents. J’ai vu ainsi dans le village de Milipe, non loin de la baie d’Uramak, une grande case, servant de gamal, c’est-à-dire de maison exclusivement réservée aux hommes, dont les parois intérieures étaient décorées de crânes humains piqués sur des bâtons suspendus. Chacun de ces crânes d’ancêtres, peinturluré de couleurs vives, a le visage surmodelé, à l’aide de fibres de coco et d’argile.

Une coutume très particulière à Malekula est la grande vénération que les Canaques ont pour les cochons. Cet animal joue dans la vie courante des indigènes et dans leurs cérémonies un rôle de tout premier plan. J’ai déjà indiqué que les forêts de toutes les îles de l’archipel abritent un nombre considérable de cochons sauvages, issus d’animaux domestiques qui se sont autrefois échappés, et que les Canaques chassent activement pour se nourrir. Ceci ne les empêche pas de se livrer dans leurs villages à un élevage intensif des cochons. Ce qu’ils cherchent surtout à obtenir, ce sont les cochons dits à dents. Il ne s’agit nullement là d’une race spéciale, comme on l’a longtemps cru, et propre aux Nouvelles Hébrides. Ce sont simplement des cochons ordinaires, d’origine malaise, comme tous ceux que l’on rencontre dans les îles du Pacifique, dont, par un procédé barbare, on réussit à faire pousser certaines dents d’une façon démesurée. Pour parvenir à ce résultat, les Canaques choisissent uniquement de jeunes cochons mâles, dont les canines de la mâchoire inférieure, celles qui normalement leur servent de défense, sont susceptibles de croître démesurément, si l’on a soin de prendre la précaution de briser les dents correspondantes de la mâchoire supérieure. Les dents du bas, n’étant ainsi plus gênées dans leur développement, poussent d’une façon anormale, en s’enroulant sur elles-mêmes. On parvient ainsi à obtenir des cochons dont les dents font un tour complet et même deux tours. On en a même vu qui, exceptionnellement, s’enroulaient trois fois de suite ! Ceci demande naturellement beaucoup de temps et de très grands soins de la part des indigènes, ainsi qu’une grosse somme de douleur de la part de l’animal, subissant, pendant tout le temps que dure la croissance de ses dents, une véritable torture, qui le rend du reste furieux et méchant. Il est inévitable, en effet, lorsque les dents de l’animal sont en train d’achever leur premier tour, que leur extrémité ne pénètre dans la mâchoire en la perforant. Ordinairement, ces dents poussent d’une manière spiralée, mais il peut arriver qu’elles se percent elles-mêmes, formant ainsi de véritables anneaux.

Ces cochons sent naturellement maintenus attachés, et cela pendant des années entières, jusqu’au jour où leurs dents atteignent des dimensions convenables. Pour cela, on les place ordinairement dans de petits abris spécialement aménagés où ils sont attachés par une patte. Souvent aussi les indigènes attachent ces cochons à l’intérieur de leur propre case. Si ces animaux étaient laissés en liberté, non seulement ils pourraient être dangereux, mais ils risqueraient d’abîmer leurs dents en allant chercher leur nourriture. Des femmes sont donc chargées de veiller sur eux et de leur apporter le manioc, les ignames, les taros et les noix de coco, dont ils se nourrissent. Il advient cependant un moment où la longueur de leurs dents les place dans l’incapacité absolue de manger tout seuls, car ils ne peuvent plus absorber que des aliments réduits en bouillie. Dans certaines tribus de Malekula, les Canaques désignent, pour l’entretien exclusif de chacun de leurs cochons les plus précieux, une de leurs femmes, car ils sont polygames, qui doit préalablement mâcher leurs aliments et les nourrir à la main. Ce sont ces femmes qui cultivent naturellement les plantations nécessaires à l’entretien de ces cochons à dents, ou pocas, comme les appellent les indigènes.

C’est donc une affaire assez compliquée d’élever de tels cochons et l’on conçoit que ceux-ci représentent pour les Canaques une richesse évidente, à tel point que le cochon à dents est considéré par eux comme une véritable monnaie, qu’ils échangent de façon courante dans leurs transactions. Le Canaque qui désire une femme doit préalablement donner à la famille de celle-ci un nombre fixé d’avance de cochons à dents et de cochons ordinaires, ce qui peut représenter une somme assez élevée, si l’on songe que pour un indigène, la valeur d’un cochon à dents peut équivaloir à deux ou trois mille de nos francs. En certaines parties de l’île, il est des tabous qui interdisent à un Canaque de construire lui-même sa case et le mettent ainsi dans l’obligation d’avoir recours à d’autres indigènes, qu’il doit ensuite dédommager à l’aide de cochons. J’ai vu ainsi des Canaques donner 2 ou 3 cochons pour la construction d’une case, soit l’équivalent d’environ 8.000 francs, ce qui nous semble évidemment excessif pour une paillote.

Dans les tribus de Malekula, la hiérarchie entre indigènes est souvent uniquement établie suivant le nombre de cochons à dents possédés par chacun de ceux-ci, celui qui en a le plus grand nombre étant considéré comme le chef du village ou de la tribu.

Ce n’est cependant pas simplement comme signe de richesse ou comme monnaie d’échange qu’un tel élevage est pratiqué, mais en vue de cérémonies au cours desquelles ces cochons sont immolés en grand nombre.

Ces cérémonies, accompagnées de fêtes et de danses, sont célébrées sur des places spéciales, comme il en existe à proximité ou à l’intérieur de tous les villages de Malekula. Tout autour de ces places ont été dressées de grandes statues de bois, incarnant l’esprit d’un ancêtre et à leur pied se trouvent des dalles de corail, disposées en forme de tables, sur lesquelles les cochons sont sacrifiés. On les assomme habituellement à l’aide d’une massue qui peut être très artistement décorée.

La chair des cochons immolée est ensuite répartie entre les assistants qui la mangent, après l’avoir cuite sur leurs traditionnels fours canaques. Chaque morceau de viande est enveloppé dans une large feuille et placé sur des pierres disposées en forme de cercle et qui ont été préalablement chauffées à l’aide d’un feu de bois.

Les mâchoires ornées de dents spiralées sont en général précieusement conservées et suspendues en évidence autour du gamal ou sur la place de danse. À Wala, Atchin et Vao, petits îlots situés sur la côte nord-est de l’île, se trouvent des places de danse célèbres et le nombre de mâchoires que l’on peut y voir est vraiment extraordinaire. M. Speiser, l’ethnologue qui a le mieux étudié les populations néo-hébridaises, pense que c’est à l’île Malekula que l’élevage des cochons à dents a pris naissance aux Nouvelles-Hébrides et que de là cette curieuse coutume s’est répandue dans les îles voisines, en particulier à Santo, Ambrym, Pentecôte et Aoba, mais qu’elle n’a jamais pénétré dans les îles du Sud. Il est intéressant de noter que cette coutume se retrouve en Nouvelle Bretagne et également, paraît-il, en quelques points de l’intérieur de Sumatra.

Sur la côte nord-est de l’île Malekula, se trouvent plusieurs petits îlots relativement peuplés, dont j’ai déjà cité les noms à propos de leurs places de danse qui sont célèbres. Il faut ajouter encore à cette liste le nom de l’île Rano. Ce sont des îles basses et relativement peuplées, alors que la côte d’en face est à peu près vide d’habitants. Les indigènes qui les habitent maintenant les ont certainement choisies à l’origine comme refuges, afin de s’y mettre à l’abri des tribus guerrières de l’intérieur de Malekula. Les hostilités persistent encore de nos jours et les habitants des îlots, qui chaque jour se rendent sur la grande terre pour leurs cultures, n’y vont que bien armés. Chaque matin et chaque soir, c’est un curieux spectacle que d’assister au départ et au retour de toutes ces pirogues, pleines de canaques en armes.

Ambrym.

La population de cette île est demeurée très indépendante et fermée, mais néanmoins nous avons pu circuler dans l’île en toute sécurité, à condition de ne pas heurter les tabous des indigènes qui sont fort nombreux ici. Les Canaques d’Ambrym sont assez redoutés de ceux des autres îles, car ils sont la réputation d’user avec une grande facilité du poison pour se débarrasser de leurs ennemis. Dans l’ensemble, ce sont de beaux hommes, assez foncés, mais aux traits souvent fins et à la chevelure opulente. La plupart des hommes portent la barbe et leur apparence est peu rassurante, d’autant plus qu’ils ont l’habitude de se peindre le visage avec du manganèse et de la couleur rouge. Tout le monde est armé ici aussi. Lorsqu’on fait en bateau le tour d’Ambrym, car il est impossible de circuler autour de l’île à pied, la côte étant de nature généralement escarpée et abrupte, on cherche en vain des yeux les villages. Aucune case n’est visible, car la forêt est très dense, mais l’emplacement des agglomérations indigènes est signalé par des fumées bleuâtres qui s’élèvent au-dessus des arbres.

Le Canaque d’Ambrym porte la ceinture d’écorce et le namba comme à Malekula et leurs femmes des jupes en fibres végétales. Hommes et femmes suspendent autour de leur cou des pendentifs en dents de cochons recourbées. Ces indigènes habitent pour la plupart la montagne et leurs villages sont très pittoresques. Les grandes statues qui ornent leurs places de danse sont les plus belles de tout l’archipel. Les unes sont en bois dur ; souvent évidées à l’intérieur, elles servent de tam-tam. Les autres sont sculptées dans des troncs de fougères arborescentes.

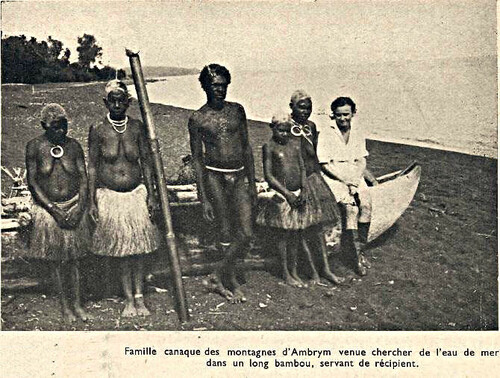

Ambrym est une des îles où l’eau est rare ; les, pluies sont fréquentes mais le sol volcanique est très perméable et elles s’infiltrent immédiatement, à moins que, diluviennes, elles ne forment des torrents aussi violents que soudains, qui dévalent avec fracas dans le lit habituellement à sec des creeks, comme on appelle aux Hébrides les ravins. On voit donc ici, presque chaque jour, des familles entières descendre de la montagne, afin de faire leur provision d’eau douce aux sources du littoral. Les Canaques viennent également, de temps à autre, se procurer aussi à bord de la mer de l’eau’ salée, pour assaisonner leurs aliments et également pour se purger.

Le sol d’Ambrym, formé de cendres volcaniques et de coulées de lave, est trop sec pour permettre avantageusement la culture du taro, que l’on pratique bien souvent, du reste, au moyen de travaux d’irrigation assez ingénieux, comme à Pentecôte, Santo et aux îles Banks. Les indigènes se livrent donc surtout ici à la culture de l’igname et en obtiennent qui ont des dimensions prodigieuses. Pour conserver ces tubercules, d’une récolte à l’autre et les préserver des rats, ils ne font pas, comme dans les autres îles, où dans chaque village sont installés des greniers à ignames, petites cases sur pilotis. Ici, les Canaques établissent simplement des échafaudages et suspendent les tubercules en plein air.

À côté de tous les villages d’Ambrym se trouvent de gigantesques banians à l’ombre desquels les Canaques aiment à bavarder des heures entières, en fumant leurs pipes en terre. Dans les anfractuosités de ces banians, j’ai rencontré parfois des squelettes humains, ce qui laisse penser que les indigènes y placent quelquefois leurs morts.

L’île d’Ambrym possède un volcan actif, dont le cratère s’ouvre à plus de 1.000 mètres d’altitude, juste au centre de l’île. Ce volcan, le mont Bembow, est beaucoup plus difficilement accessible que celui de Tanna et bien plus dangereux. Bien qu’il soit en activité constante, il traverse de temps à autre des phases de paroxysme, s’accompagnant de très violentes éruptions. Les dernières en date furent celles de 1894, 1913 et 1929. Pendant que le cratère principal vomissait d’épais nuages de cendre, obscurcissant tout le ciel, des fissures s’ouvraient en divers points de l’île d’où s’épanchaient d’abondantes coulées de lave dont certaines engloutirent des villages indigènes.

En temps normal, et c’était le cas durant notre séjour à Ambrym, en août 1934, le grand cratère du mont Bembow est seulement le siège de fortes explosions. Les cendres projetées retombent non seulement tout aux alentours mais également sur toutes les îles voisines. Ces cendres, formées de minces particules de verre, sont si abondantes à Ambrym que la plupart des Canaques ont les yeux malades et sanguinolents.