Si nous remontons aux origines de l’art, si nous suivons ses développements à travers les âges, nous serons tentés de croire que le génie personnel, que l’inspiration individuelle jouent le premier rôle et ignorent toute tradition. Les travaux récents ne permettent pas cette conclusion ; ils nous montrent partout les précurseurs des grands artistes que l’on prétend regarder comme des créateurs et des initiateurs. Il en est de même des nations, dont l’influence s’est établie et s’est perpétuée avec les siècles. Sans doute l’art s’est épuré et a revêtu peu à peu les caractères propres au génie individuel des peuples. Mais cet art se rattache toujours à une origine étrangère et, pour n’en citer qu’un exemple, notre art moderne procède assurément de l’art grec et l’art grec lui-même tient par ses origines à l’art assyrien et à l’art phénicien. Nous voudrions rechercher si les remarquables découvertes faites durant ces dernières années en Amérique confirment cette théorie. Il faut pour cela étudier les plus lointaines manifestations de l’art sur les immenses continents baignés par l’Atlantique et le Pacifique, retrouver sa filiation, voir surtout, s’il est possible de le rattacher soit dans ses débuts, soit dans ses progrès à l’art de l’Ancien Continent. Si ce dernier fait pouvait être établi avec quelque certitude, ce serait un des moyens les plus sérieux d’arriver à la solution du grand problème de l’origine des races qui ont successivement peuplé le Nouveau Monde. La question n’est donc pas moins importante au point de vue anthropologique qu’au point de vue artistique.

Il est aujourd’hui permis d’affirmer que dans des temps, dont nous sommes séparés par une série incalculable de siècles, l’homme habitait notre globe déjà bien vieux au moment de son apparition. Aucune chronologie ne peut mesurer ces temps ; aucun calcul ne peut les supputer ; l’histoire et la tradition sont également muettes ; et c’est par des travaux qui tiennent du prodige, par les inductions les plus précises que l’on est arrivé à découvrir quelques traces d’un passé presque fabuleux, à saisir quelques vestiges de ces rudes pionniers, les ancêtres du genre humain. Leur berceau primitif, selon toute apparence, était situé au centre de l’Asie ; c’est de là que par des immigrations successives, dont la durée délie toute science, ils se sont répandus, sur l’Afrique, puis sur l’Europe, fuyant le froid, ou cherchant des régions plus fertiles et des pays plus giboyeux.

Vers les mêmes temps, des hommes erraient aussi dans les vastes savanes, dans les déserts immenses des deux Amériques. Comme leurs contemporains asiatiques ou européens, ils étaient nomades et ne connaissaient d’autres abris que les cavernes qu’ils disputaient aux carnassiers qui les entouraient. Quelques silex informes leur servaient d’armes ou d’outils et leur état social misérable et dégradé ne peut mieux se comparer qu’à celui connu dans nos régions sous le nom d’âge de pierre. Par une de ces grandes lois qu’il est impossible de méconnaître, au milieu d’une faune et d’une flore absolument différentes, des hommes semblables par leur charpente osseuse, semblables par leur intelligence, parcouraient au même moment, les forêts tropicales de l’Inde et les froides régions du Canada, chassaient l’ours et le renne sur les rives du Delaware et du Mississipi, comme sur celles de la Seine et de la Tamise.

Ce n’est pas tout. Les habitants de ces continents séparés par l’Océan, séparés par des déserts en apparence infranchissables passent par les phases d’une civilisation identique. Aux nomades succèdent les sédentaires ; ils s’établissent sur les rivages de la mer, sur les rives des fleuves qui leur fournissent en abondance la nourriture qu’ils préfèrent. Les Kjökken-Höddings, les amas de débris de toute sorte attestent par leur amoncellement, par la large superficie qu’ils couvrent, la longue durée du séjour de l’homme. Les siècles se déroulent ; les goûts artistiques se révèlent et nous assistons à la naissance de l’art qui dans ces régions si diverses se forme et s’épure par des progrès à peu près analogues.

Partout, et c’est un des points sur lesquels il faut appuyer, les hommes ont cherché avec une vanité enfantine à reproduire leur propre image, leurs migrations, leurs luttes, leurs chasses, leurs victoires. L’Égypte nous a transmis sur le granit sa vieille histoire ; les rochers de la Scandinavie portent encore les vaisseaux des Vikings et ceux qui entourent le lac des Merveilles auprès de Nice, des figures humaines du dessin le plus primitif. On cite en Algérie de curieuses gravures ; les Boschismen, que l’on compte, à bon droit parmi les populations les plus dégradées du globe, ont tracé sur la pierre, avec une fidélité surprenante, leurs chasses ou leurs amours [1] : et dernièrement on signalait à la Société d’Anthropologie de Londres les Rock-Paintings de la Nouvelle-Zélande, dus aussi à une race barbare, mais très supérieurs comme facture à ceux des Boschismen.

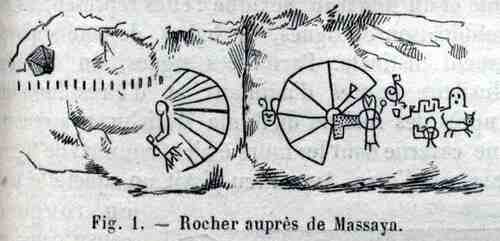

Une disposition semblable se rencontre chez les vieux Américains ; elle se montre dans toute l’étendue des régions qui forment les deux Amériques. Le nombre considérable de ces pictographies, les superficies qu’elles couvrent, leur donnent une importance exceptionnelle. Elles abondent dans les anciennes possessions Espagnoles : auprès du volcan éteint de Massaya (fig. 1), sur les bords de l’Orénoque, dans les États-Unis de Colombie, dans le Venezuela ; au Pérou comme au Mexique, dans les Guyanes comme au Brésil. Les rochers des Honduras sont couverts -d’animaux ou de plantes profondément incisés. Dès 1520, les Conquistadores racontaient les vieilles gravures sur roche de l’isthme de Darien, en 1576, Palacios faisait connaître celles de Copan ; dans le Panama, des falaises entières sont chargées de hiéroglyphes, sur lesquels il y aurait à faire les plus intéressantes études.

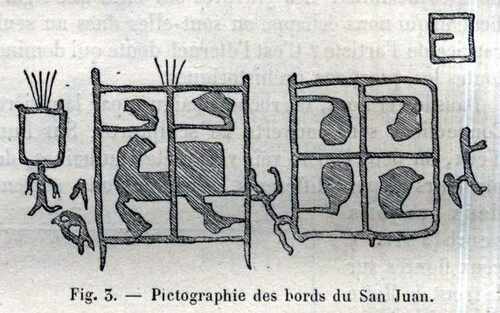

Les pictographies ne sont pas moins nombreuses dans l’Arizona, le Nouveau Mexique, le Colorado, dans ces pays aujourd’hui désolés, autrefois habités par des populations nombreuses ; l’eau, par des causes peu connues, a disparu et avec elle la végétation et la vie. Sur les rives du Mancos et du San Juan, dans les canions aux gorges profondes qui s’étendent vers l’ouest, les rochers sont couverts parfois à des hauteurs vertigineuses, de dessins gravés en creux à des profondeurs variant d’un à deux centimètres, Un des plus remarquables parmi ces dessins représente une suite d’hommes, d’animaux, d’oiseaux au long cou et aux longues jambes se dirigeant tous vers le même côté. Deux hommes sont debout sur un traineau attelé d’un cervidé que l’on a supposé un renne. D’autres dirigent la marche du convoi. Il est probable que l’artiste a voulu représenter la migration de sa tribu.

Sur d’autres pictographies des bords du San Juan (fig 2 et 3), au milieu de figures aux formes bizarres, au dessin incorrect mais offrant toutes un certain mouvement, nous relevons plusieurs haches en silex absolument semblables aux haches symboliques gravées sur les mégalithes de la Bretagne. Il y a là un rapprochement qui ne saurait être fortuit ; cette similitude des conceptions de l’homme à travers le temps et à travers l’espace est d’un grand intérêt. Ne nous lassons pas de le faire ressortir.

Les rochers qui entourent le grand lac Salé auprès d’Utah, la capitale des Mormons, portent des sculptures qui rappellent celles de l’Égypte. Quelques-unes sont des figures humaines de grandeur naturelle, entaillées dans un granit bleu très dur à près de dix mètres au-dessus du sol. Tout se réunit pour montrer une somme de travail dont les Indiens sont incapables, et des difficultés d’exécution qu’ils n’auraient jamais pu vaincre. Un rocher de grès très dur, au confluent des deux rivières l’Elk et le Kanhawa portait sur le plan supérieur une tortue, un aigle aux ailes déployées, un enfant, plusieurs autres figures humaines assez frustes ; à droite on distingue un homme dans l’attitude de la prière ; à gauche un autre homme pendu par les pieds, ayant auprès de lui un dindon. Sommes-nous en présence de rites inconnus ? Ces gravures ont-elles une signification qui nous échappe ou sont-elles dues au seul caprice de l’artiste ? C’est l’éternel doute qui domine toutes les questions préhistoriques.

Dans le Vermont, les rochers baignés par la rivière Connecticut sont couverts de sculptures. Sur l’un d’eux, on peut encore voir vingt têtes humaines, de plusieurs types différents. Quelques-uns portent deux rayons semblables à ceux figurés sur le front de Moïse descendant du Sinaï. La tête du milieu en compte jusqu’à six. Toutes témoignent d’un art encore en enfance. Le nez manque presque toujours ; les yeux et la bouche ne sont figurés que par des trous circulaires. Non loin de là à Brattlebora, on rencontre une pictographie dont l’exécution est très supérieure à celle que nous venons d’indiquer et qui vraisemblablement ne date pas du même temps ; elle représente des mammifères, des oiseaux, des serpents, rendus avec une connaissance assez précise des formes de chaque animal.

Ce ne sont pas seulement les falaises qui ont conservé jusqu’à nous les œuvres de ces vieux Américains. Dans la vallée du Gila, les houlders, les grands blocs erratiques entraînés par les glaces ou par les eaux sont couverts de représentations principalement de mammifères ou de reptiles. Des cactées gigantesques les dominent ; ils grandissent sombres et sévères, au milieu d’un pays désolé, d’où l’homme, les animaux eux-mêmes ont fui. L’eau, nous l’avons dit, a disparu et avec elle la végétation et la vie.

Dans l’Amérique du Sud, la région des Pedras Pintadas, tel est le nom donné par les Espagnols aux rochers chargés de sculptures ou de gravures, s’étend de la Guyane à la Patagonie et dans ces vastes régions, parmi ces hommes si étrangers les uns aux autres, nous trouvons une constante disposition à graver, à peindre ou à sculpter toute pierre, tout rocher offrant une surface ’plane à l’artiste. Cette disposition ne se rencontre au même degré chez aucune autre population ; c’est là un caractère de race difficile à méconnaître. Nous citerons les inscriptions tracées par groupes isolés et trouvées par M. Moreno sur les parois verticales du Punta Walichu, auprès du lac Argentino (Patagonie) ; comme les nombreuses inscriptions de l’Arizona, du Colorado et du Nouveau Mexique : elles représentent une combinaison de signes, de lignes, de points parfaitement distincts. Parmi ces signes, on distingue plusieurs figures d’animaux et d’êtres humains. Auprès des ruchers du Punta Walichu on a reconnu une caverne dont les murs étaient couverts de figures tracées à l’ocre. Au milieu gisait un squelette peint en rouge et, cousu dans une peau d’autruche : cet homme était-il le contemporain de ceux qui gravaient les inscriptions ? C’est ce qu’il est impossible soit d’affirmer, soit de nier.

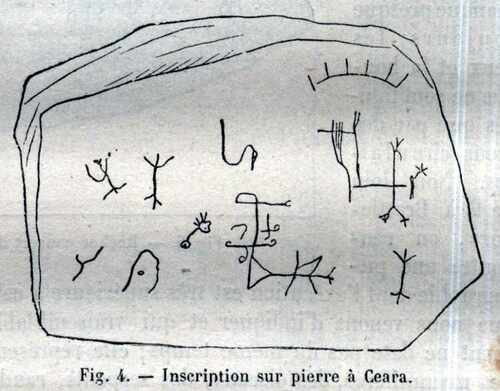

Les provinces de Para et de Piauhy (Brésil), renferment de nombreuses pictographies. Ce sont des animaux, des oiseaux, des hommes dans les attitudes les plus variées, Les uns ont le corps tatoué ; les autres portent des couronnes de plumes ; des arabesques et des enroulements complètent, si je puis me servir de ce mot, le tableau. Dans la province de Matto Grosso [2] se trouve le fameux lettreiro de Gahyba ; sur une élévation taillée à pic, on voit des signes qui figurent le soleil, la lune, les étoiles, puis des serpents, une main et un pied humains, une patte de jaguar, des branches de palmiers. Les rochers de la province de Ceara (fig. 4) rappellent par leurs gravures celles de la Scandinavie. M. de Humboldt dans son voyage resté célèbre, décrit sur la rive droite de l’Orénoque des sculptures en creux représentant le soleil, la lune, des pumas, des alligators, des serpents. Ce sont des figures informes, marquées le plus souvent par un simple trait et témoignant d’un art peu avancé [3]. Cependant, comme elles sont entaillées dans le granit le plus dur, il est impossible de les attribuer aux tribus barbares qui habitaient le pays lors de l’arrivée des Européens. Ces hommes Tupis, Tupinambas ou Guaranis, d’après tous les récits qui nous sont parvenus, étaient plongés dans une barbarie complète qui contrastait d’une manière frappante avec la merveilleuse fécondité des pays qu’ils habitaient. Sans demeure fixe, sans lois, sans chefs, ils erraient absolument nus, au milieu de forêts à la luxuriante végétation ; ils poursuivaient le gibier qu’ils dévoraient tout sanglant ; ou bien ils restaient immobiles des heures entières guettant les oiseaux, les fauves, les poissons qu’ils espéraient surprendre. Leurs armes étaient quelques grossiers silex et un arc si dur que Jean de Léry raconte qu’aucun de ses compagnons ne pût bander celui qu’un enfant indigène maniait sans effort. À coup sûr ces Indiens étaient incapables d’exécuter les œuvres que nous venons de raconter, toutes grossières qu’elles puissent nous paraître. Quelles étaient donc les populations à qui l’on peut attribuer les pedras pintadas ? Quelle était leur origine ? Comment ont-elles disparu ? M. de Humboldt ne nous apprend rien qui puisse sur ce point atténuer notre ignorance.

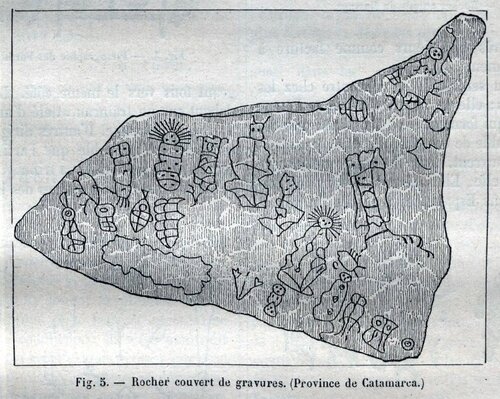

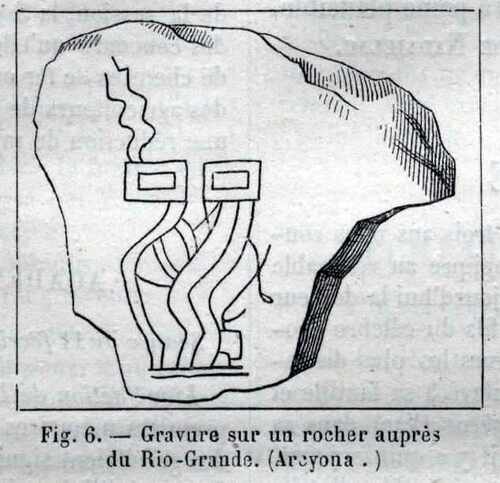

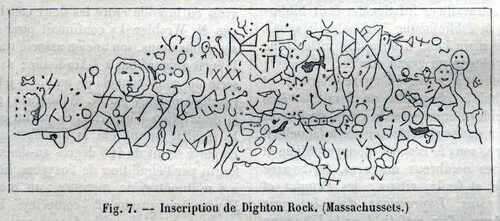

M. Ameghino nous donne un grand nombre d’inscriptions ou de gravures relevées dans toute l’étendue du territoire de la république Argentine [4]. Nous en reproduisons une (fig. 5) que l’on peut comparer aux hiéroglyphes tracés sur les rochers du Rio-Grande (fig. 6) ,mieux encore à la célèbre inscription si longuement controversée de Dighton Rock dans le Massachussetts (fig. 7) [5]. Sont-ce bien là des hiéroglyphes. des inscriptions ? Ces figures groupées sans ordre, ces signes indéchiffrables ont-ils bien une signification ? Pour notre part nous hésitons beaucoup à l’admettre.

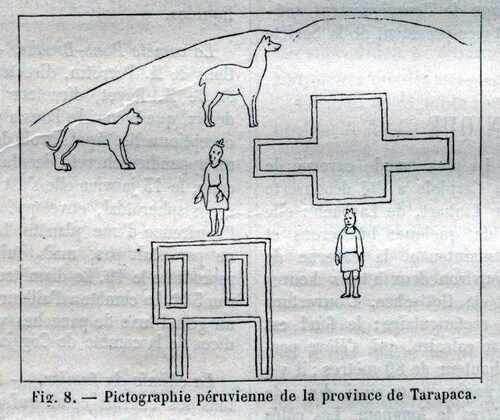

Sur les rives du Pacifique, nous n’avons que l’embarras du choix : un bloc de granit auprès de Maeaya, connu sous le nom de la piedra de leon, est chargé de sculptures fort anciennes. Le groupe le plus important représente la lutte corps à corps d’un homme et d’un puma, Ce n’est pas là un essai informe ; les figures ont du mouvement et de la vie ; l’homme et l’animal luttent véritablement. Auprès de la petite ville de Nepen, on voit un serpent colossal, à une faible distance d’Arequipa, des arbres et des fleurs ; plus loin des bisons, dont les narines percées portent des anneaux mobiles, sculptés dans la pierre. Ce devait être là une difficulté considérable pour ces artistes primitifs. Aux Pintadas de las Ryas, ce ne sont plus des objets animés, mais des figures géométriques , des cercles, des rectangles dont il est malaisé de préciser le sens. Dans la province de Tarapaca, des surfaces considérables sont couvertes, non seulement de figures d’hommes ou d’animaux souvent d’une exécution remarquable (fig. 8), mais encore de véritables caractères, écrits verticalement. Les lignes ont de 3,60m à 5,40m de longueur et chaque caractère est creusé à une profondeur assez considérable, ce n’est point là un fait isolé : on cite d’autres inscriptions généralement très frustes et entre Mendoza et 13 Punta (Chili) un grand pilier où l’on a voulu voir des lettres offrant un certain rapport avec les lettres de l’alphabet chinois .. Tout cela est encore très vague et quelques disposés que nous puissions être à y voir les débuts de l’art graphique, nous sommes bien forcés de conclure que dans l’état actuel de nos connaissances, c’est une hypothèse à peine plausible.

Les sculptures qui témoignent d’un art plus avancé ne sont guère moins nombreuses que les gravures ; tantôt ce sont des figures détachées, d’autres fois des bas-reliefs de grandeur souvent colossale, taillés sur le flanc des montagnes ou des falaises. Tout le Guatemala, cette vieille terre des Quichés et des Cakchiquels, est couvert de ruines. Les bas-reliefs, les statues, les monolithes, chargés de sculptures ou de gravures et atteignant jusqu’à 25 pieds de hauteur, se dressent à chaque pas devant le voyageur. A Quirigua, petit port sur le golfe de Honduras, il a été découvert une statue de femme, dont les pieds et les mains manquent et qui porte sur sa tête une idole couronnée. Tout à côté les fouilles ont donné une tête de tigre en roche porphyritique ; la terreur inspirée par le grand félidé l’avait fait admettre au rang des dieux. A Santa Lucia Cosumalhupa, au pied du volcan del Fuego, gisent des figures d’un type étrange, puis des tapirs, des caïmans caractéristiques de la faune sud américaine. Deux des têtes humaines portent des boucles d’oreilles qui appartiennent aux anciens Péruviens et sont coiffées d’un turban qui se rapproche du turban actuel des Asiatiques. Plus loin sont des bas-reliefs sculptés sur des roches très dures. Ces bas-reliefs, plus grands que nature, représentent des personnages aussi bizarres comme conception que comme exécution, des scènes mythologiques qui ne se rapportent à aucun culte connu. Un chef ou un dieu est assis sur un trône ; l’oreille est distendue par un anneau d’un poids ’considérable. Il tient à la main droite un instrument, insigne sans doute de son autorité et que nous ne savons mieux comparer qu’à une rame. Le bas-relief le plus intéressant représente un sacrifice humain (fig. 1). Le personnage principal est un prêtre ; il est complètement nu et, selon l’usage des prêtres Aztèques, il porte une jarretière autour de la jambe droite ; le pied gauche seul est chaussé. La coiffure des plus singulières est un crabe. Une des mains tient un silex, le couteau sans doute du sacrificateur ; l’autre saisit la tête de la victime qu’il vient d’égorger. Plus bas, deux acolytes portent des têtes humaines, Un d’eux est un squelette, sinistre représentant de la mort ; la forme de la tête est simienne, le grotesque se mêle au tragique.

Les bas-reliefs que nous venons de décrire indiquent déjà un art très supérieur, si on les compare aux monstrueuses idoles des îles du lac de Nicaragua. A en juger par le nombre des idoles, qui s’y rencontrent, ces îles devaient avoir la même importance religieuse que les îles de Titicaca et de Coati au Pérou. Une statue provenant de l’île de Zapatero figure un homme accroupi ; un grand félin s’élance sur son dos et lui saisit la tête. Dix-sept statues d’un travail plus grossier, encore, s’il est possible, ont été trouvées aux mêmes lieux [6]. Ce sont tantôt des êtres humains, tantôt des félidés de grandeur colossale taillés dans des blocs de basalte noire, et dressés sur des piédestaux [7]. Les idoles de l’île de Pensacola ne sont pas moins étranges. On cite là aussi un homme dont la tête est saisie par un monstre, félin ou caïman [8]. Cette reproduction constante du même sujet indique une légende sur laquelle est venu se greffer un mythe religieux. On peut encore citer à titre de curiosité une autre de ces idoles. El diablo, s’écriaient en le déterrant, les Indiens qui aidaient aux fouilles de Squier. Le buste seul a été retrouvé ; la gueule ouverte, la langue pendante, les gros yeux à fleur de tête, les oreilles distendues, en font un véritable monstre. Aux pieds de la plupart de ces dieux on remarque de larges pierres plates destinées aux sacrifices qu’on leur offrait. Les ressemblances que l’on constate entre la mythologie des Mexicains et celle des habitants du Nicaragua permettent de croire que souvent ces sacrifices comportaient des victimes humaines. Ce qui est plus certain encore, c’est que ces idoles étaient de nos jours encore l’objet du culte secret des Indiens qui ne cessaient de voir en eux les protecteurs de leur race.

Le Musée du Louvre possède une statue provenant de l’Amérique du Sud, que l’on peut rapprocher des sculptures dont nous venons de parler et qui représente une femme cachant pudiquement son sein et foulant aux pieds l’organe viril ; on a voulu en conclure que c’était une de ces Amazones, sur lesquelles la fable s’est si longtemps exercée. Selon la tradition, elles se rendaient chaque année à jour fixe sur les bords du Yamunda, où les attendaient leurs amants qui en récompense de leurs services recevaient une idole en jade vert appelée Muirakitan et représentant soit un crapaud, soit tout autre animal, Si la légende est vraie, il faut en conclure ou que l’art n’existait pas encore, ce que prouvent leurs idoles venues jusqu’à nous (fig, 2), ou que les Amazones étaient mal satisfaites de leurs amants d’un jour, à en juger par le triste présent qu’elles leur remettaient.

C’est à d’anciennes relations espagnoles ou françaises que nous devons les premières notions sur les Amazones. Selon le Père Yves d’Evreux qui paraît avoir recouru à des sources plus sérieuses que ses devanciers, elles se rattachaient aux Tupinambas et leur singulière association aurait duré assez longtemps. A l’époque où le Cajueiro fournit un vin enivrant, elles admettaient les hommes au milieu d’elles : les enfants mâles nés de ces unions étaient renvoyés à leurs pères, les filles élevées avec soin étaient destinées à perpétuer la tribu. Telle est sans doute l’origine de la légende que nous venons de raconter.

Ce n’est pas seulement par les figures tracées sur les rochers, par les sculptures et les bas-reliefs que le goût naturel où les progrès acquis d’un peuple sa font connaître. Les produits de la céramique, les vases, les figurines en terre cuite apportent également des témoignages irrécusables de leurs tendances artistiques.

La poterie a joué de tout temps un grand rôle chez les Américains. L’habitude constante d’enterrer avec les morts, les vases à leur usage, la durée indéfinie de la terre cuite ont conservé jusqu’à nous les spécimens les plus variés de l’art du potier. On les trouve en grand nombre chez les Mound Builders et chez les Cliff Dwellers, chez ces hommes dont le véritable nom est resté un mystère, comme chez les races plus civilisées du Mexique et du Pérou. Les formes très diverses de ces poteries se rapprochent curieusement de celles de l’Ancien Continent, de celles de nos poteries modernes. Partout les mêmes besoins ont enfanté, chez l’homme, les mêmes efforts de l’intelligence, les mêmes créations de l’industrie.

Nous nous écarterions du but que nous nous sommes proposés, en nous étendant sur les vases d’un usage ordinaire [9] ; nous ne parlerons donc que des figurines en terre cuite représentant soit des hommes, soit des animaux. De semblables figurines se rencontrent fréquemment dans les sépultures des Mound Builders, Un vase. à boire dont l’anse est une tête de lama, un ours trouvé dans le Tennessee (fig. 3), un poisson provenant du Missouri, bien d’autres qu’il serait fastidieux d’énumérer, permettent de reconnaître facilement l’animal que le potier a voulu imiter, et donnent une idée assez exacte de ce que pouvait être l’art chez les races primitives de l’Amérique. Au contraire de ce que nous voyons chez les animaux, les figures humaines sont le plus souvent de grossières caricatures (fig. 4). Une femme accroupie, aux seins pendants, est un sujet fréquemment reproduit. Était-ce là une déesse malfaisante, qu’on se plaisait à modeler sous des traits repoussants ? Toute hypothèse est permise ; aucune n’est susceptible d’être prouvée.

Ces caricatures humaines se retrouvent dans toute l’Amérique. Que l’on examine les figurines du Guatemala, celles plus informes encore du Nicaragua, l’urne cinéraire provenant de la province de Para (Brésil) (fig. 2) ou une flûte en terre cuite du Mexique, partout nous serons amenés à des conclusions déjà formulées, l’impossibilité, pour ces hommes de représenter exactement les objets qu’ils avaient sous les yeux, peut-être aussi un goût naturellement dépravé.

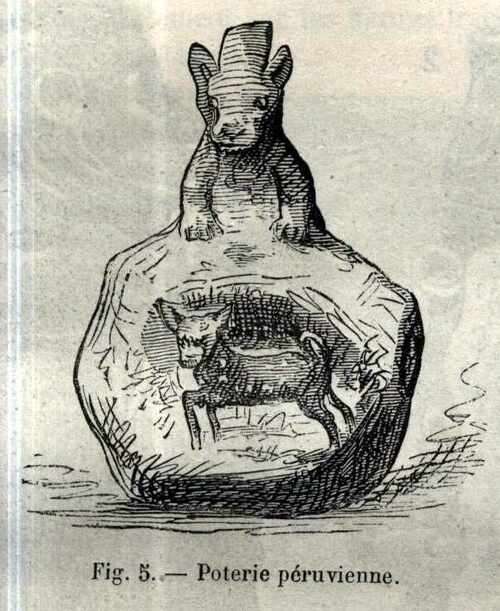

Les vases Péruviens destinés à recevoir le maïs et la chicha [10] que l’on déposait habituellement auprès des morts, présentent presque toujours des formes originales. Souvent ils sont ornés de méandres ou de grecques qui des rives de l’Adriatique se trouvent transportées aux rives du Pacifique. Les figures humaines sont bien supérieures comme exécution aux productions en terre cuite des autres races Américaines. Un vase trouvé à Chimbote, un autre provenant d’un huaca, auprès de Santa sont d’une facture excellente ; les figures ont de l’expression et les formes sont bien rendues. Le Musée de Madrid renferme une riche collection de poteries péruviennes (fig. 5). Toutes sont façonnées à la main et si quelques-unes sont d’un goût bizarre, presque toutes sont remarquables par la pureté de leurs formes qui _rappelle celles des vases grecs.

L’ornementation est soignée : on peut reconnaître des plantes, des animaux, des oiseaux, des reptiles ; à côté d’eux, des prêtres, des guerriers. M. de La Rada cite une figure humaine pouvant par un mécanisme spécial émettre des sons articulés. Tout annonce chez ce peuple un goût artistique, une civilisation en mie de développement.

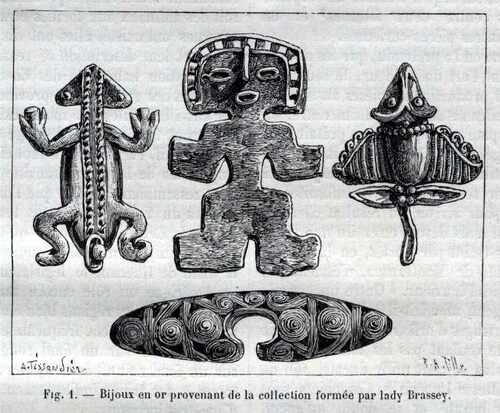

Les Péruviens travaillaient aussi avec art les métaux précieux ; malheureusement les objets en or ou en argent ont presque tous disparu dans le creuset du fondeur et ceux qui restent (fig. 1) ne peuvent guère nous permettre de juger de l’habileté des orfèvres. C’étaient, au rapport des Conquistadores, des lézards, des serpents, des singes, des oiseaux avec leurs plumes, des poissons avec leurs écailles, des arbres avec leurs feuilles, modelés tantôt en plein, tantôt en creux. L’artiste savait même représenter des scènes complètes : on cite un enfant couché dans un hamac, sur lequel s’élance un serpent, un homme assis entre deux femmes [11] et un certain nombre d’autres pièces curieuses.

S’il est vrai, comme on l’a prétendu, que les anciens Péruviens ignoraient l’art du fondeur, le seul procédé connu pour la production de pièces aussi compliquées était l’amalgame de l’or et du mercure. On obtenait ainsi une pâte plastique qui se prêtait facilement au modelage. Quand l’artiste avait terminé son œuvre, il volatilisait le mercure, en l’exposant à un feu ardent ; l’or seul restait et il suffisait d’un simple polissage, pour arriver au résultat cherché.

Les Mexicains, si nous devons en croire une lettre adressée à Charles-Quint par Cortès, en lui transmettant les présents de Montezuma, n’étaient pas moins habiles que les Péruviens. « Outre une grande masse d’or et d’argent, mandait-il à l’empereur, on me présenta des ouvrages d’orfèvrerie et de bijouterie si précieux, que ne voulant pas les laisser fondre, j’en séparai pour plus de cent mille ducats, afin de les offrir à Votre Altesse Impériale. Ces objets sont de la plus grande beauté et je doute qu’aucun prince de la terre en ait jamais possédé de semblables. »

L’usage des couleurs était connu des Américains dès la plus haute antiquité ; les ocres, le noir de suie, le blanc de calcaire avaient sans doute fourni les premiers éléments et l’idée de les utiliser ne devait pas dépasser les conceptions les plus primitives. Le progrès arrive par l’expérience ; l’homme apprend à tirer les couleurs végétales des feuilles, des fruits, des racines, des tiges, des graines des arbres. La matière colorante était aussi, comme la pourpre de Tyr, empruntée aux mollusques de la mer. Les Péruviens et les Mexicains savaient étendre ces couleurs sur les tissus qu’ils fabriquaient ; l’étoffe était ensuite exposée à la lumière et l’on obtenait ainsi des teintes variant du rose tendre au violet sombre. Les couleurs une fois fixées restaient inaltérables ; elles n’étaient pas même atteintes par la décomposition cadavérique. Il est facile de s’en convaincre, en étudiant, au Musée du Trocadéro, la riche collection d’étoffes retirées des huacas du Pérou.

Ces couleurs servaient aussi à tracer des figures sur les rochers. En parcourant les canons de l’Arizona et du Nouveau Mexique, on voit fréquemment de semblables peintures. Les vieux habitants du Tennessee ont laissé des dessins à l’ocre rouge sur les falaises qui dominent leurs grands fleuves. Les unes représentent le soleil ou la lune, les autres des animaux ; comme les sculptures de l’Utah, elles sont presque toujours à des hauteurs inaccessibles. A la Sierra da Onca (Brésil), on rencontre des figures humaines peintes par le même procédé : elles sont tantôt isolées, tantôt groupées sans ordre apparent. Certaines grottes de la Californie étaient, au dire des chroniqueurs espagnols, couvertes de peintures admirablement conservées, représentant soit des hommes, soit des animaux aux formes étranges. Mais si ces cavernes ont existé, elles ont disparu depuis longtemps et leur description se ressent sans doute de l’exagération habituelle des Conquistadores. Si les peintures des grottes de la province d’Oajaca ne sont pas aussi brillantes, du moins existent-elles encore. Elles sont tracées à l’ocre rouge et le dessin en est très primitif. Parmi elles, il faut citer les nombreuses empreintes de la main humaine en couleur noire ; elles ressemblent à celles que l’on peut voir sur les rochers du Far West ou sur les murs des palais d’Uxmal. Cette empreinte, qu’elle soit empruntée à un mythe mythologique, ou qu’elle rappelle la main de Huenan, le législateur des Toltecs joue en Amérique un rôle encore mal défini. Nous la. trouvons dans des régions bien éloignées les unes des autres ; elle se détache fréquemment sur les poteries, tantôt en noir sur un fond rouge, tantôt en rouge sur un fond noir et, de nos jours encore, elle sert de totem à des tribus indiennes, en souvenir peut-être d’ancêtres inconnus.

Parmi les peintures antérieures à l’arrivée des Européens, nous ne saurions omettre les célèbres pictographies du Mexique ; elles racontent toute l’histoire du pays ; ses traditions, ses légendes, la généalogie de ses chefs ou de ses nobles, le rôle des tributs des diverses provinces [12], les lois, le calendrier des fêtes religieuses, tout ce qui touchait en un mot aux mœurs, aux coutumes, à la vie même du peuple.

Ces pictographies étaient peintes en couleurs différentes sur de la toile de coton, sur des peaux préparées, sur un papier assez résistant, fabriqué avec les fibres de l’agave [13]. Tantôt l’artiste retrace les scènes de la vie réelle ; d’autres fois, il raconte les faits au moyen de signes conventionnels, de caractères hiéroglyphiques, symboliques ou phonétiques, dessinés par des hiérogrammates spéciaux, gardés avec un soin jaloux et dont la reproduction était sévèrement interdite aux profanes.

Une des plus curieuses représente la suite des migrations des Aztecs. Les figures humaines sont finement peintes ; les chefs portent tous le même manteau, laissant le côté droit à découvert. Leur nom est figuré par un signe placé au-dessus de la tête de chacun d’eux. L’expression de la physionomie, les traits du visage varient ; l’artiste a certainement prétendu retracer les portraits de ceux dont il écrivait l’histoire.

Une autre série de dessins montre l’éducation des enfants, la nourriture qu’on leur donnait, les châtiments qui leur étaient infligés. Le père apprend à son fils à porter des fardeaux, à diriger un canot, à se servir de filets pour la pêche ; la mère enseigne à la fille les soins domestiques ; elle balaie la maison, elle prépare les tortillas, elle tisse les étoffes nécessaires à la famille. Si ces peintures témoignent d’une ignorance complète des lois de la perspective, elles offrent en revanche les traits nets et le coloris brillant qui plaisent aux peuples peu avancés. La tradition rapporte que les Aztecs avaient puisé leurs procédés chez les Toltecs, les initiateurs de tout progrès dans l’Amérique Centrale. Après leur victoire définitive, les rois de Mexico firent détruire toutes les pictographies qui rappelaient la grandeur de ceux qu’ils avaient vaincus. Par une juste rétribution, quelque triste qu’elle puisse être pour la science, les Espagnols vinrent à leur tour détruire les annales des Aztecs et quelques fragments échappés au fanatisme de l’évêque Jean de Zumarraga sont seuls parvenus jusqu’à nous.

Nous venons de parcourir toute une série des œuvres de l’homme, depuis les figurines qui n’ont rien d’humain, jusqu’aux bas-reliefs, auxquels on ne saurait refuser un talent réel, une connaissance véritable des formes ; depuis les grossières ébauches tracées sur les rochers, jusqu’aux pictographies Aztèques. Il est impossible de trouver un rapport quelconque entre l’art européen ou asiatique et ces gravures, ces peintures ou ces sculptures. Sans doute la différence des œuvres, que l’on considère comme les plus anciennes avec celles exécutées durant les siècles qui ont précédé de peu la conquête Espagnole, est considérable ; mais elle ne dépasse pas ce qu’il est facile de constater chez d’autres nations, Ces progrès sont dus au temps ; ils ont été amenés par la marche ascendante de la civilisation , par le progrès continu qui caractérise la plupart des races humaines. Partout, l’homme même isolé s’est montré capable de semblables travaux et à côté de certaines similitudes qu’il est facile de faire ressortir, il existe des différences trop marquées pour admettre un élément étranger, une influence venue d’autres continents. Quel rapport par exemple, peut-il exister entre les têtes hideuses et grimaçantes que nous trouvons en Amérique et les immortelles créations de l’art grec ou bien encore, les figures calmes et souriantes de l’antique Égypte ? II reste pour compléter notre tâche, à étudier les anciens monuments dont les ruines sont encore debout, à rechercher, si les conclusions que l’on peut tirer de leur architecture, des détails de leur ornementation doivent être également négatives au point de vue spécial qui nous occupe.

La nécessité de se préserver des intempéries a été chez tous les peuples l’origine de l’architecture. Les parois des cavernes, où l’homme avait cherché son premier asile, devaient faire naître chez lui l’idée des murs ; les arbres de la forêt, sous lesquels il reposait, celle des colonnes et des toits. Par un progrès naturel les pierre. sont équarries, pincées dans un ordre méthodique, assujetties avec de l’argile délayée dans de l’eau, puis avec du mortier, que l’homme apprit à fabriquer dès les temps les plus reculés. Plus tard, les toits se dressent ; les colonnes sont sculptées, les ornements, les bas-reliefs se montrent et peu à peu les humbles demeures des races primitives deviennent les temples, les palais dont les siècles ont respecté les ruines grandioses. Telle est la marche constante que nous pouvons suivre dans tous les temps et dans tous les pays ; elle est à peine modifiée, soit par les conditions climatériques, soit par les matériaux à la disposition des constructeurs.

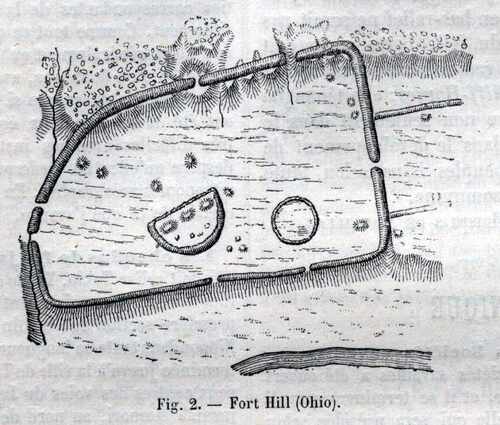

En Amérique pal’ une exception qu’il faut signaler, la pierre fait défaut aux plus anciennes œuvres architecturales de l’homme et les Mound-Builders ne savaient utiliser que la terre. Les terrassements gigantesques, les fortifications (fig.2) [14], les mounds, les tertres, les pyramides tronquées dont quelques-unes ont employé jusqu’à 25 millions de pieds cubes de terre sont les seuls témoins de cette race oubliée ; et cependant les MoundBuilders étaient un peuple puissant ; leurs travaux couvrent toute l’Amérique Centrale des grands lacs du Canada au golfe du Mexique, des rives de l’Atlantique à celles du Pacifique. Ils exploitaient depuis les temps les plus reculés les mines du Lac Supérieur ; ils cultivaient la terre, toute race sédentaire y est forcément astreinte ; ils creusaient des canaux d’un parcours considérable ; ils se livraient au commerce, on a recueilli sous le même tertre, le cuivre du Canada, l’obsidienne du Mexique, le mica des Alleghanys et les coquilles de la mer. Les Mounds étaient orientés avec précision, ils figuraient des carrés, des cercles, des triangles, des polygones ; les angles étaient droits, les côtés réguliers. Ces hommes savaient déjà mesurer les surfaces et possédaient quelques données astronomiques.

A côté des Mound-uilders, vivaient d’autres hommes dont les constructions étaient bien différentes. Les Cliff-Dwellers, littéralement les habitants des rochers, occupaient le Nouveau Mexique et certaines parties du Colorado et de l’Arizona. Leurs demeures, qu’on ne saurait mieux comparer qu’à des nids d’hirondelles, s’élevaient sur des rochers presque inaccessibles. Chaque plate-forme, chaque anfractuosité, chaque espace vide, quelque limité qu’il pût être, servait d’emplacement à une habitation construite tantôt en pierres cimentées avec de l’argile, tantôt en adobes ou briques séchées au soleil. Là où la place le permettait, plusieurs habitations groupées les unes à côté des autres, formaient de véritables villages, des Cavetowns. Les chambres étaient étroites et basses. les fenêtres d’une incroyable petitesse ; il n’existait ni portes, ni escaliers et on ne pouvait communiquer d’un étage à l’autre, que par des trappes et des échelles ; l’ascension était souvent périlleuse, toujours difficile. Comment l’homme pouvait-il apporter à des centaines de pieds [15]

au-dessus du niveau de la vallée, les matériaux nécessaires à la famille ? C’est ce que nous ne prétendons pas expliquer.

Nous aurons dans un prochain article à revenir sur ces demeures aériennes, sur les pueblos, où des centaines d’êtres humains étaient entassés dans des pièces d’une inconcevable exiguïté. Il est curieux de comparer à ces Cliff-Houses ou à ces pueblos un monument (fig. 3) datant des Aymaras. La porte de Tiaguanaco avec ses jambages monolithes, sa frise ornée de sculptures en bas-relief ne serait pas déplacée sur les bords du Nil. Cette porte doit remonter à une époque se rapprochant sensiblement . de celle de l’érection des Cliff-Houses ; elle témoigne d’une différence singulière non seulement dans le mode rie vie, mais aussi dans le développement de la civilisation chez des peuples issus selon toute probabilité d’une souche commune.

Nous avons vu les Cliff Dwellers établir leurs demeures sur des rochers, à des hauteurs presque inaccessibles. Les voyageurs nous racontent d’autres habitations construites dans les vallées, sons la protection de tours tantôt rondes, tantôt carrées, mais toujours érigées avec une rare intelligence des points les plus exposés. Ces pueblos, tel est le nom qui leur a été donné par les Espagnols, remontent probablement à la môme époque que les Cliff-Houses et quelques-uns étaient encore habités à l’époque de la conquête. Ils comprenaient des grands bâtiments, presque toujours rectangulaires, entourant une cour d’une régularité parfaite. Ces constructions sont tantôt en pierres, tantôt en adobes, tantôt en une sorte de conglomérat de petits silex recouverts de plusieurs couches d’argile. Souvent, au pueblo Bonito , par exemple, les murs étaient renforcés par des rondins de bois, placés les uns verticalement, les autres horizontalement. Par un rapprochement curieux, nous voyons la même disposition dans les îles de la Grèce exposées aux désastreux effets des tremblements de terre. Les mêmes causes avaient inspiré aux habitants du Mexique les mêmes précautions.

Les pueblos devaient être de véritables phalanstères, où la vie était commune. Celui situé auprès d’Aztec Spring couvrait une superficie de 480 000 pieds carrés et on a calculé qu’il y était entré 1 500 000 pieds cubes de maçonnerie. Les ouvertures étaient peu nombreuses et étroites, les planchers formés de poutres brutes de sapin, les chambres, comme celle des Cliff-Houses, d’une extrême petitesse. Ces villages, Cave-Towns ou Pueblos, renfermaient toujours un certain nombre de tours, dont plusieurs atteignaient jusqu’à 60 pieds de diamètre. On y pénétrait soit par une trappe placée au sommet, soit par un long boyau obscur, où il fallait cheminer en rampant. Les Espagnols ont donné à ces tours le nom d’Estufas. Leur destination reste inconnue ; on a supposé probablement avec raison, qu’elles devaient renfermer le feu sacré, objet comme nous l’avons vu de la superstition constante des anciens Américains.

Rien dans les terrassements des Mound-Builders, rien dans les demeures aériennes des Cliff-Dwellers, rien dans ces vastes phalanstères, asiles eux aussi d’hommes inconnus, ne rappelle le souvenir des constructions, des arts ou du genre de vie, que l’histoire montre sur l’ancien continent. Les mêmes conclusions ne peu vent s’appliquer aux monuments du Chiapas et du Yucatan dont les ruines frappent d’étonnement le voyageur. Il est possible que des immigrations aient aidé par les éléments nouveaux qu’elles apportaient, au développement du goût artistique des Américains et que ceux-ci aient puisé chez ces nouveaux arrivants des modes de construction, de décoration surtout, inconnus jusqu’alors. C’est là ce qu’il faut maintenant examiner.

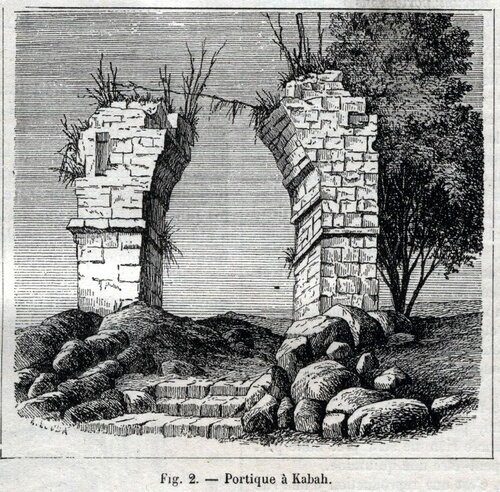

Les monuments du Yucatan, dit M. Charnay, et nous pourrions ajouter tous ceux de l’Amérique Centrale, n’appartiennent pas tous à la même époque. Les forteresses, les temples ou teocallis, les palais durent se succéder là comme ailleurs, selon le zèle des populations ou la volonté tyrannique de leurs chefs, Les plus anciens rappellent ceux de Tabasco, où les Toltecs s’établirent avant de pénétrer dans la péninsule. Il est facile de constater un progrès sensible dans les villes d’un âge moyen comme Chichen-ltza. Dans les villes plus modernes comme Kabah ou Uxmal, le goût exagéré de l’ornementation l’emporte sur les traditions plus sévères. C’est la marche habituelle de l’art et nous la retrouvons en Amérique comme en Europe. Mais ces édifices, quelque soit leur destination et à quelqu’époque qu’ils remontent, ont un point commun qu’on ne peut méconnaître. Les édifices du Yucatan et du Mexique, comme ceux du Pérou ont constamment été élevés sur des mounds, On peut le constater à Palenque comme à Lorillard-City, la ville récemment découverte par M. Charnay, à Chimu comme à Xochicalco, à Tiaguanaco comme à Chichen-ltza.Alors même que les constructeurs utilisaient des collines naturelles, ils avaient soin de les agrandir artificiellement et souvent de les revêtir d’une chemise en maçonnerie. Il est difficile de ne pas voir là un rite religieux, tout au moins un usage qui rattache les monuments de l’Amérique Centrale aux pyramides en terre des Mound-Builders.

D’un autre côté, la construction massive de ces monuments, la largeur des bases, l’ornementation extérieure montrent un art nouveau qui a bien pu être introduit par des étrangers. Palenque avec ses temples déjà reproduits à plusieurs reprises par La Nature, Cuzco avec ses palais, bien d’autres ruines encore peuvent se comparer aux édifices de l’ancien continent. Les bas-reliefs de Chichen-Itza ressemblent à ceux de Babylone ou de Ninive ; la grande richesse de l’ornementation rappelle celle des monuments assyriens. Les méandres et les grecques qui ornent les frises de Mitla, de la Casa dei Gobernador, ou de la Casa de Monjas à Uxmal [16] se rattachent à l’art européen. Le portique de Kabah (fig. 2), l’aqueduc construit sur le Rodadero à Cuzco auraient pu s’élever dans la campagne de Rome, et récemment un missionnaire protestant s’émerveillait de la ressemblance des édifices de Chichen-Itza avec les topes et les dagobas qu’il avait vus à Anaradjapoura, l’ancienne capitale de l’île de Ceylan.

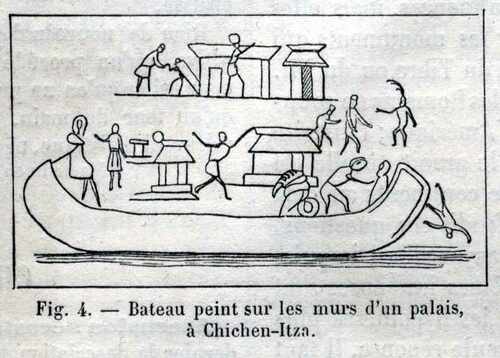

La statuaire qui orne ces bâtiments semble également tenir d’un art étranger. Les fouilles de Palenque ont donné une statue [17] qui rappelle par l’expression du visage la sculpture égyptienne ; la Cara Gigantesca (fig. 1 ), gros blocage de moellons disposés de manière à former le nez, la bouche et les yeux et assujettis avec un ciment assez dur pour avoir résisté au temps, ne parait pas appartenir à l’art indigène. La statue de Chaac-Mol, celle de Quetzalcoatl dans la position hiératique attribuée à Bouddha (fig. 3), un bateau peint sur les murs du gymnase de Chichen-Itza (fig. 4), assez semblable aux jonques chinoises sont certainement les produits d’un art nouveau, différent de celui connu jusqu’alors.

L’art ancien cependant ne cède pas encore complètement la place. Nous reproduisons une statue provenant des ruines de Copan (fig. 5) ; on ne sait ce qui doit le plus étonner, la bizarrerie de l’imagination, la richesse des détails ou la finesse de l’exécution. Non loin de là, on trouvait un alligator tenant dans sa gueule une figurine avec une tête humaine et les extrémités d’un animal ; puis un crapaud gigantesque dont les pattes étaient terminées par des ongles de félidé. Ce sont là des œuvres comparables comme conception, Lien qu’elles soient supérieures comme exécution, aux statues étranges dont nous avons parlé. C’était fort lentement qu’un goût plus pur s’infiltrait parmi les peuples de l’Amérique.

Ces progrès si marqués sont-ils dus, demanderons-nous de nouveau, à des immigrations étrangères ? Nous serons moins affirmatifs que nous l’avons été jusqu’à présent. Si les pictographies, si les construction des Mound -Builders ou des Cliff-Dwellers montrent un art, si je puis m’exprimer ainsi, indigène, il n’en est pas de même des monuments plus modernes de l’Amérique Centrale ; en les étudiant, il est difficile de méconnaître des origines étrangères. L’arrivée d’immigrants asiatiques [18] , l’influence des missionnaires bouddhistes venus de la Chine ou du Japon paraissent certaines. L’histoire permet de citer quelques unes au moins de ces immigrations, d’énumérer ces influences, mais elles ne suffisent pas pour expliquer les monuments qui semblent transplantés des bords du Tibre ou du Nil. Une seule chose paraît prouvée : les Romains ne soupçonnèrent jamais l’existence de l’Amérique ; l’histoire de l’Égypte indestructible, sur le granit où elle est gravée, ne fait nulle mention de continents au delà de l’Atlantique. Plus on approfondit ces questions, plus on sent que la science est aujourd’hui impuissante à les résoudre. Des problèmes immenses sont soulevés ; le doute, l’hésitation, les hypothèses plus ou moins plausibles sont notre seule réponse, Il faut persévérer cependant sans découragement dans ces études pleines d’intérêt, en répétant avec un éminent Américaniste, The New World is a great Mystery. La terre d’Amérique, à quelque point de vue que l’on se place, recèle des mystères encore impénétrables pour nous ; mais que ceux qui viendront après nous, parviendront sans doute à élucider.