Le neuvième fascicule du Dictionnaire de Botanique, publié sous la direction de M. Baillon, vient de paraître, Nous tenons de bonne source que les dernières livraisons du premier volume sont composées, mises en pages, et que le tirage s’effectue avec rapidité. C’est dire que, d’ici à quelques semaines, la maison Hachette aura donné au public le quart environ de ce grand Dictionnaire dont les débuts, comme ceux de toute œuvre sérieuse, ont été lents, mais qui s’achemine maintenant arec rapidité vers sa terminaison. La Revue scientifique a déjà rendu compte, en leur temps, des trois premières livraisons [1]. Elle en a étudié le plan général et analysé les principaux articles. Les cinq fascicules nouvellement parus renferment un certain nombre de monographies trop importantes pour que nous nous abstenions d’en parler ici.

Quelques remarques préliminaires nous semblent utiles toutefois. On n’ignore point que l’auteur de l’Histoire des Plantes a su s’entourer de collaborateurs jeunes qui, en raison même de leur âge, n’ont rien à renier du progrès, et ne paraissent point voués à cet enkystement scientifique dont s’accommodent volontiers tant de personnages vieillis qui s’endorme comme en un cocon, dans les découvertes de leurs belles années. Le Dictionnaire de Botanique qui ne fait fi, cela va sans dire, d’aucune des notions anciennement acquises, a donc tout d’abord le mérite rare d’être de son temps. Ce n’est pas tout. Quand une rédaction est telle que nous venons de le dire, les livres de longue haleine qui nécessitent, comme le Dictionnaire de M. Wurtz ou comme celui-ci, plusieurs années pour arriver à leur fin, ont une évolution nécessaire, celle de la science elle-même, ou, si l’on veut, celle des hommes de science qui leur prêtent leur collaboration. Sous l’influence des découvertes de chaque jour, on le comprend, les idées se modifient par degrés. Tel article qui date d’hier, peut et doit même différer notablement, le cas échéant, de tel autre, écrit il y a un ou deux ans sur le même sujet, sous un autre titre. C’est ce qu’un œil clairvoyant peut déjà discerner, en maints endroits, dans les nouveaux fascicules du Dictionnaire ; Pour connaître l’époque de leur rédaction, il suffit de jeter les yeux sur l’un des grands articles d’anatomie, d’organogénie, de physiologie qu’ils renferment. Partout on y retrouvera, non-seulement la trace des découvertes récentes, mais encore celle des discussions scientifiques du jour. Ébauchées dans un fascicule, les questions sont parfois résolues dans le suivant. La lumière étant venue, on voit les controverses cesser sur certains points pour reprendre sur d’autres. Bref, s’il faut cinq ou six ans pour que la publication s’achève, le public trouvera, dans le Dictionnaire, outre l’exposé des découvertes anciennes ou contemporaines, le tableau fidèle des luttes et des discussions scientifiques durant le même espace de temps. Ce livre-ci, et ce n’est pas l’un de ses moindres éléments de succès, en demeurera comme le témoin mémorable.

Nous ne saurions donner ici l’analyse de tous les grands articles des livraisons nouvelles. Nous nous bornerons à l’étude de quelques-uns, en nous efforçant de mettre en lumière, dans chacun d’eux, le point de vue original et juste, l’idée élevée, la discussion intéressante, les faits nouveaux qui peuvent s’y rencontrer.

Les Ascidies, on le sait, sont des organes en forme de cornets ou d’ampoules, munis ou non d’un couvercle à leur orifice. M. de Lanessan décrit avec détails les ascidies des Nepenthes, Sarracena, Cephalotus, et expose les idées qui ont eu cours autrefois et celles qui règnent aujourd’hui touchant leur nature morphologique. Il insiste spécialement sur celles de M. Baillon qui, s’appuyant sur l’organogénie, a reconnu, surtout par l’étude des Sarracena, que les ascidies ne sont en somme que des feuilles peltées dont le développement est inégal et s’effectue beaucoup plus par la périphérie de l’organe que par ses portions centrales. On peut rencontrer d’ailleurs des feuilles qui se transforment anormalement en ascidies (Fraisier, Épinard), grâce à une inégalité de développement de même ordre. Après avoir exposé, en outre, ce que l’on sait des bractées ascidiées des Marcgravia et des Norantea, l’auteur montre les analogies qui existent entre les ascidies, en général, et les pétales creux ou éperons des Dauphinelles, Capucines, Aconits, etc. Il les rapproche également des axes réceptaculaires concaves des Rosa, des Ficus, etc. Il termine par la description des ascidies si caractéristiques des Utricularia dont la morphologie, malgré les recherches de Schacht et de Darwin, n’est pas encore bien connue, et par celle des tissus, glandulaires ou non, qui constituent les parois de ces singuliers organes.

Bien que relativement assez court, l’article de M. de Lanessan sur l’Assimilation emprunte une grande importance au sujet. dont il traite et surtout aux saines idées physiologiques que l’auteur a su y exprimer avec la netteté qu’on lui connaît. Pour lui, l’assimilation est le phénomène par lequel des substances étrangères, modifiées ou non par l’organisme, sont absorbées par le protoplasma des éléments anatomiques qui se les incorpore en les rendant semblables à lui. Phénomène purement chimique, l’assimilation consiste dans la combinaison de principes immédiats nouveaux avec ceux du protoplasma, qui jouissent déjà de propriétés d’ordre vital. Par l’assimilation, la substance non vivante se transforme en substance vivante. L’assimilation n’est donc pas l’absorption, qui n’est que la pénétration des matières nutritives dans l’intérieur des éléments anatomiques. Elle ne doit pas être confondue non plus avec la fonction chlorophyllienne qui n’appartient qu’aux cellules vertes (tandis que l’assimilation appartient indistinctement à tous les éléments) et qui n’a pour résultat que la production de substances organiques destinées à être plus tard assimilées. L’assimilation, en somme, est la même chez les animaux et les végétaux. L’auteur étudie finalement les qualités que doivent offrir les substances nutritives pour que l’assimilation devienne possible.

L’article sur les Boutures, du regretté E. Ramey, est à la fois d’un horticulteur consommé et d’un savant. Nous ne pouvons nous arrêter ici sur les conseils précieux qu’il donne pour le bouturage, mais nous ne saurions passer sous silence ce qu’il dit de la nature même des boutures avec lesquelles on a pu obtenir la perpétuité de certaines espèces. C’est ainsi qu’il suffit de déposer sur le sol, sans autres précautions, de simples fragments de plantes grasses pour les voir souvent prendre racines. Une seule cellule d’Algue reproduit parfois la plante mère. C’est la bouture à son degré le plus simple. On a pu faire réussir des boutures de tiges privées de feuilles et de bourgeons. Des morceaux de rhizomes et de tubercules, des tronçons de racines, des pétioles de feuilles, des fragments du limbre (Oranger) ont donné des racines. Au contact du sol, les feuilles des Begonia peuvent s’enraciner. Dans certains cas, il a suffi de casser une nervure de feuille pour en voir sortir des bourgeons. Des cotylédons de graines en germination, (Cucurbitacées), des rameaux florifères, des boutons à fleurs, des sépales, des pistils séparés du réceptacle, des fruits en voie de maturation (ovaires infères des Cactées, Cucurbitacées, du Jussiœa) ont donné des racines. L’auteur parle aussi du temps nécessaire pour que la bouture s’enracine. Il faudrait, dans certains cas, jusqu’à deux ou trois ans. Les boutures peuvent être écrasées, fendues, ligaturées, étranglées, etc. Celles des Broméliacées doivent séjourner quelque temps à la lumière avant d’être mises en terre, sans quoi elles pourriraient rapidement. Les boutures de Tillandsia ne donnent des racines que lorsqu’on les suspend dans l’air. Celles de Cuscute n’émettent leurs suçoirs qu’au contact de certaines plantes.

Jusqu’à ces derniers temps, on avait donné aux excroissances de la graine les noms les plus divers et parfois les moins justifiés. Il existait un nom pour les excroissances du funicule, un autre pour celles du hile, un troisième et un quatrième pour celles du raphé et du micropyle, d’autres encore pour celles qui recouvrent la totalité de la graine ou simplement une portion de sa superficie. L’histoire de la graine s’en trouvait fort confuse à beaucoup d’égards. M. de Lanessan, adoptant les idées de M. Baillon, réunit toutes ces formations variées sous le nom commun d’Arilles , qui ne s’appliquait naguère qu’aux excroissances ombilicales. Cette dénomination générale a le mérite de faire comprendre que toutes les excroissances de la graine, d’où qu’elles viennent, sont an fond de même nature et ont une origine semblable. Il y a donc des arilles du hile, du micropyle, du raphé ; des arilles généralisés à toute la surface de la graine, d’autres qui ne sont que partiels, etc. Ils peuvent être charnus, membraneux, pileux, plissés, en forme d’ailes, etc. M. de Lanessan passe en revue la plupart des formes d’arilles connues, celui de l’exostome (Ricin), du funicule (Nymphœa), du micropyle ect de l’ombilic (Muscadier, Ecbaliurn), du raphé (Chelidonium), de la chalaze (Caltha) ; il parle des arilles généralisés des graines d’Oxalis, de Magnolia, de Ribes ; des arilles aliformes des Cedrela, Moringa , etc ; des arilles pileux, généralisés dans le Gessypium herbaccum et le Trigonia villosa, localisés dans l’Hibiscus Syriacus, les Epilobium, les Apocynum, etc. Enfin, il termine par quelques considérations sur le rôle physiologique des arilles, sur les produits qu’ils renferment, et sur l’utilisation dans l’industrie de quelques-uns d’entre eux (Coton, Macis, etc.).

M. Dutailly, étudiant les Bulbes, montre que l’on n’en saurait donner une définition rigoureuse, attendu qu’ils se rattachent aux tubercules, aux rhizomes, aux bourgeons normaux, et par ces trois sortes de formations aux tiges aériennes, par tous les intermédiaires imaginables. Il passe en revue ces types intermédiaires et fait voir que les caïeux et les bulbilles servent de transition du bulbe au bourgeon normal ; que les tiges courtes de l’Aponogeton, du Lilium Washingtonianum et du L. superbum, le relient aux rhizomes, qu’enfin les bulbes des Glaïeuls se rattachent aux tubercules types, tels que ceux de la Pomme de terre, par l’intermédiaire des tiges souterraines des Cyclamen et du Topinambour. Il décrit ensuite ce que l’on a appelé les pseudo-bulbes et expose ce que l’on sait de leur nature réelle. D’après lui, les pseudo-bulbes souterrains des Ophrydées ne sont que des racines gorgées de sucs nutritifs et détournées de leurs fonctions habituelles. Il insiste également sur la morphologie des pseudo-bulbes aériens des Orchidées exotiques ; puis divise, suivant les données classiques, les bulbes en bulbes déterminés et indéterminés. Il donne les caractères des formations qui rentrent dans chacun de ces groupes et s’attache principalement à prouver que l’on peut rencontrer, parmi les bulbes, les degrés de complication les plus divers. Pour lui, le Fritillaria imperialis, avec sa tige aérienne feuillée qui ne s’épuise qu’au-dessus de l’inflorescence, représente le type le plus élevé des bulbes terminés. Viendrait ensuite le Tulipa sylvestris, avec sa hampe florifère. Dans d’autres Monocotylédones (Colchicum), le sommet végétatif s’atrophie de bonne heure et les fleurs ne sont produites que par des bourgeons latéraux. A ces bulbes inférieurs M. Dutailly rattache les frondes des Lemnacées que l’on ne savait trop où classer jusqu’ici, et insiste longuement sur les raisons qui lui font admettre cette opinion. Il conclut en disant que le bulbe, se reliant à toutes les autres formes de tiges par les passages les mieux ménagés, n’en saurait différer fondamentalement au point de vue de la structure, et, par conséquent, n’a point de caractéristique anatomique.

M. de Lanessan, traitant des Bourgeons, les subdivise en bourgeons terminaux et latéraux, adventifs et normaux, foliaires, florifères et mixtes, etc. Nous ne le suivrons pas dans ce qu’il dit des organes qui entrent dans la constitution du bourgeon (écailles, feuilles, etc.), de la préfoliation, du nombre variable des bourgeons axillaires, des bourgeons cachés sous la base du pétiole à l’état adulte, etc. L’intérêt de son article est ailleurs, à notre sens. Il faut lire ce que M. de Lanessan écrit de la ramification axillaire chez les végétaux inférieurs dans les Rhizocarpées, Lycopodiacées, Fougères, Ophioglossées, où elle n’existe pas en réalité, attendu que la ramification, dans ces végétaux, s’opère par dichotomie du sommet végétatif ; dans les Characées, où les bourgeons sont réellement axillaires, mais débutent par une cellule unique ; chez les Mousses et les Hépatiques, dont les bourgeons latééraux naissent soit sur le Côté, soit au-dessous des feuilles et sont parfois endogènes (certaines Jungermannes) ; dans les Équisélacées, dont les bourgeons se forment sur le côté des feuilles et sont toujours endogènes. L’auteur examine avec soin la formation de ces divers bourgeons et les suit à travers leur début. Il arrive enfin à la genèse de ceux des plantes dicotylées, montre leur origine dans le parenchyme cortical à son début, ou périblème, et retrace la formation du dermatogène, du périblème et du plérome des bourgeons eux-mêmes. Après l’étude des bourgeons latéraux vient celle des bourgeons terminaux qui ne font que continuer l’axe principal, et des bourgeons adventifs qui, toujours endogènes, nés fréquemment sur les parties des végétaux qui ont reçu quelque blessure, peuvent d’ailleurs se former à peu près sur tous les organes des plantes (tiges, racines, feuilles, ovaires, cotylédons, etc.

Dans les livres d’histoire naturelle, les récits de voyage, il est t’ait mention d’une foule de produits qui, sans être toujours ligneux, sont néanmoins désignés sous le nom de « Bois ». Tout le monde connaît, au moins de nom, les bois d’aloès, d’arc, de cèdre, de fer, de corail, etc. M. Tison nous a donné une très longue, très complète et fort curieuse énumération de tous ces bois, qu,’ils soient ou non employés dans les arts, l’industrie, les préparations pharmaceutiques, etc. Sa liste compte environ quatre cent cinquante noms. Ce travail, dans lequel l’auteur indique avec soin le nom latin des bois qu’il cite, est fait pour rendre de grands services aux botanistes voyageurs, aux navigateurs qui font le commerce dans les îles, à tous ceux enfin qui ont besoin de remonter du nom populaire d’une plante à sa dénomination scientifique.

M. de Lanessan, parlant des Bactériens, énumère d’abord tous les essais de classification de ces êtres qui ont été tentés depuis Leuwenhoeck (qui le premier figura des Bactéries trouvées dans le tartre des dents) jusqu’à M. Cohn, qui admet quatre tribus de Bactériens : les Sphœrobacteria, les Microbacteria, les Desmobacteria, les Spirobacteria, et six genres en tout : Micrococcus, Bacterium, Bacillus, Vibrio, Spiirillum ; Spirochœta, auxquels, d’après M. de Lanessan, il faut ajouter le genre Amylobacter de M. Trécul. M. Nœgeli a réuni les Bactériens aux : Levures et en a formé le groupe des Schizomycètes. Mais les Levures se reproduisent par spores et les Bactériens par division. D’ailleurs, les Bactériens sont enveloppés d’une substance mucilagineuse, ce qui les rapproche de certaines Algues. li est vrai qu’ils sont incolores ; mais les Leptothrix, qui sont certainement des Algues, n’ont pas de chlorophylle. Pour toutes ces raisons, M. de Lanessan pense que les Bactériens constituent un groupe spécial qui doit être placé à la suite des Algues. Leur organisation est très simple : une membrane cellulosique d’enveloppe, un contenu protoplasmique creusé de vacuoles et animé de courants. Ils manquent d’organes locomoteurs et leur déplacement est difficile à expliquer, surtout chez les Bactéries, dont le corps est rectiligne. M. Hoffmann admet que, dans ce cas, le corps de ces êtres peut éprouver une faible flexion. On sait que les Bactériens sont les hôtes obligés des matières en putréfaction. Privés de chlorophylle, ils s’y nourrissent naturellement à la façon des animaux. Comme eux, ils absorbent l’oxygène et éliminent de l’acide carbonique. Il est vrai que M. Pasteur a soutenu le contraire. Il a même désigné sous le nom d’Anaérobies des êtres qui, selon lui, ne respireraient pas l’oxygène gazeux, mais seraient tués par lui. Mais, d’après M. de Lanessan, les expériences de M. Hoffman, qui a vu les Bactériens périr par privation d’air, contredisent formellement les idées de M. Pasteur. L’auteur passe ensuite au rôle que l’on a attribué aux Bactéries dans la production des fermentations et des putréfactions. Pour lui, ces êtres ne se montrent que dans des liquides plus ou moins altérés et paraissent être la conséquence plutôt que la cause de l’altération. Il en serait de même dans les maladies : les Bactériens n’apparaissent dans les liquides animaux que quand ces derniers perdent leurs propriétés normales. Ils peuvent d’ailleurs être des agents de propagation pour les virus dont ils se sont chargés en séjournant dans les humeurs des animaux malades. M. de Lanessan termine en rappelant que M. Trécul, appuyé par M. Robin, admet la génération spontanée de certains de ces êtres, les Amylobacter.

Léveillé est le premier botaniste qui se soit servi du terme Baside, aujourd’hui universellement adopté, pour désigner les cellules sporifères à spores acrogènes des Hyménomycètes. Dans un excellent article, M. de Seynes nous fait suivre la baside à travers toutes les différentes périodes de son développement. La baside n’est, le plus souvent, qu’une branche latérale d’une autre cellule, branche qui se sépare de cette dernière par une cloison transversale. Plusieurs basides naissent souvent d’une même cellule et forment, par leur réunion, une sorte de bouquet. Elles se renflent de bonne heure, en forme de massue, à leur extrémité. Outre leur protoplasma, elles renferment généralement une granulation assez grosse à laquelle M. de Bary attache, sans dire nettement sur quoi il se base, une grande importance pour la formation des spores. Ces dernières naissent comme de petits renflements de la paroi des basides, s’allongent et se pédiculisent. Jamais la spore ne se sépare par une cloison de son pédicule qui porte le nom de stérigmate. Le nombre des spores supportées par une baside peut être de un, deux, trois, six, huit, neuf ; mais il est généralement de quatre. Dans certains cas, les basides se segmentent en deux ou en trois, et chacun des nouveaux éléments produit une spore à son extrémité (Tremella). Il n’est nullement prouvé, comme on l’a cependant affirmé à plusieurs reprises, que les basides des Hyménomycètes puissent engendrer plusieurs générations successives de spores. Mais, chez les Urédinées, le fait paraît certain et, dans cc cas, les basides pourraient prendre le nom de sporophores.

M. de Lanessan, après avoir exposé ce que l’on entend généralement’ par des, Organes axiles, recherche la valeur réelle de la distinction, depuis longtemps établie, entre les organes axiles et appendiculaires. Laissant de côté la racine, il ne s’occupe que des parties aériennes, tige et feuilles. Il admet comme toujours possible, dans une plante donnée, la séparation nette des feuilles d’avec les rameaux ; mais il ne croit pas à l’existence d’un caractère absolu qui permette de les différencier en toute occasion, Prenant pour point de départ de son étude les végétaux inférieurs, il montre que, dans les Fucus par exemple, les portions aplaties ne s’éloignent par aucun caractère important de celles qui sont cylindriques. Dans les Characées, la différenciation des organes s’accentue. Dans les Mousses, les appendices se distinguent des rameaux en ce que ces derniers supportent toujours les organes reproducteurs. L’auteur étudie au même point de vue les Équisètacées , les Fougères, les Lycopodiacées, les Rhizocarpées, et, arrivant aux Phanérogames, il expose les discussions qui, tout récemment, se sont élevées parmi les botanistes français, à propos de la diffèrenciation des axes et des appendices. M. Van Tighem, on le sait, avait affirmé que d’après « un fragment minime et isolé d’un organe douteux quelconque », il était toujours possible de diagnostiquer la nature réelle de l’organe en question. Plusieurs anatomistes français, M. Trécul en tête, se sont élevés contre cette prétention. Nous ne saurions trop engager le lecteur à parcourir le curieux récit que M. de Lanessan nous donne de ces débats. Aujourd’hui la question est résolue : la symétrie axile des faisceaux n’est pas plus l’apanage exclusif des axes que la symétrie bilatérale n’est celui des appendices. Il est impossible d’établir une ligne de démarcation précise entre les uns et les autres, et la Botanique aura à compter une loi générale de moins.

L’Atavisme est une propriété des êtres vivants qui se traduit par la réapparition, chez certains d’entre eux, de caractères d’ordres divers que n’offraient point leurs parents immédiats, mais qu’avaient présentés leurs ancêtres plus ou moins éloignés. M. E. Ramey nous décrit avec détails les résultats de l’atavisme chez les végétaux :. C’est chez les races et variétés issues de croisements récents et dont l’existence est de courte durée que l’atavisme est le plus fréquent. Les Pelargonium, Spirœa, Erica, etc., retournent avec une étonnante facilité à l’état ancestral. D’autres plantes gardent mieux les nouvelles formes acquises. Toutefois nous voyons celles auxquelles la culture paraît avoir donné le plus de stabilité, les Cerisiers, les Groseilliers, les Noyers , les Mûriers, revenir fréquemment aux états antérieurs et perdre les qualités que différents procédés, notamment une sélection habilement dirigée, avaient pu leur donner.

Les Canaux sécréteurs étaient mal connus jusqu’à ces dernières années. Dans un long article, M. de Lanessan résume les plus récents travaux sur ce sujet, différencie nettement les canaux sécréteurs des formations analogues, étudie leur origine, leur structure, leur trajet et les relations qu’ils peuvent contracter, dans leur parcours, avec les divers tissus de la tige, de la racine et de la feuille. Les canaux sécréteurs se séparent des laticifères en ce que le liquide sécrété par ces derniers reste dans l’intérieur des cellules sécrétantes, tandis que, dans les canaux sécréteurs, ce liquide est excrété dans un canal spécial constitué par des méats cellulaires superposés. Les différences qui existent entre les canaux sécréteurs et les glandes internes des Orangers, des Rues, etc., ne sont pas moins caractéristiques. Le liquide de ces glandes est mis en liberté par la destruction des parois des cellules sécrétantes. Après s’être occupé de la structure des canaux et avoir décrit les segmentations dont leurs cellules pariétales sont fréquemment le siège, l’auteur parle du mécanisme de l’excrétion et passe à l’étude du trajet que suivent les canaux dans un certain nombre de familles : les Composées, où l’on peut rencontrer des canaux énormes bordés par vingt cellules et plus, sur une coupe transversale du canal ; les Conifères, dont les canaux sécrètent les térébenthines et résines ; les Aroïdées, les Térébinthacées, les Spondices ; les Ombellifères, chez lesquelles les bandelettes sont précisément des canaux sécréteurs ; les Clusiacées, parmi lesquelles les Garcinia, dont les canaux contiennent la gomme-gutte, etc. Finalement M. de Lanessan s’occupe des relations que ces organes contractent avec les divers tissus et les étudie surtout dans la racine des Ombellifères et des Araliacées, où ils siègent en face des faisceaux vasculaires primitifs et empêchent les radicelles d’y prendre insertion suivant l’habitude.

On sait que le Cambium est la couche génératrice intercalée entre le liber et le bois dans les végétaux dicotylés à accroissement continu. Dans une étude d’ensemble, M. Dutailly envisage ce tissu, d’abord ou point de vue de la structure dans les végétaux adultes, puis au point de vue de son évolution dans les divers organes naissants. Il montre comment il dérive de la segmentation de certains éléments du procambium, tandis que les autres éléments de ce tissu passent à l’état permanent. Il rattache le procambium lui-même au plérome, et, autant qu’on peut le faire aujourd’hui, ce dernier au méristème terminal du point végétatif. Par conséquent, il expose les différents degrés par lesquels passe le tissu générateur d’une Dicotylédone avant d’en arriver à constituer celui que l’on nomme cambium. Après avoir parlé du cambium de l’axe principal, tige et racines, l’auteur traite de l’origine de celui des feuilles et des bourgeons. C’est dire qu’il suit anatomiquement ces derniers organes à travers les premières phases de leur développement. Selon lui, le plérome (d’où dérivera le cambium) des feuilles et des bourgeons nait presque toujours du périblème de l’axe principal. Quelquefois (Melilotus, Ribes) il est formé par le plérome de l’axe principal lui-même. M. DutaiIly étudie ensuite le cambium des tiges anormales munies, par exemple, de faisceaux surnuméraires ou d’un liber intérieur. Décrivant enfin les différenciations qui s’accomplissent dans le procambium, lorsque ce dernier passe partiellement à l’état permanent et ne laisse comme éléments générateurs que les cellules cambiales, il insiste spécialement sur les observations de MM. Baillon, Sanio, de Lanessan qui ont démontré l’irrégularité avec laquelle s’opérait cette différenciation, au moins chez un grand nombre de plantes dicotylédones.

li n’est guère d’études qui aient été faites plus à fond que celle du Calice. Pourtant, M. de Lanessan a trouvé moyen de nous donner, sur ce thème presque banal, l’un des articles les plus intéressants qui aient paru jusqu’ici dans le Dictionnaire. Il nous parle des différentes formes des calices, de leur durée ; il nous montre comment ils se rattachent aux bractées et aux feuilles, d’une part ; à la corolle, d’autre part. Mais là n’est point la haute originalité de l’article en question. Elle est dans le point de vue spécial auquel l’auteur s’est placé : le point de vue organogénique, qui avait été presque complétement délaissé jusqu’ici dans les travaux d’ensemble sur ce sujet. S’appuyant sur les recherches de Payer et de M, Bailllon, M. de Lanessan nous décrit la formation des ovaires dits infères et nous fait comprendre le rôle que joue le réceptacle dans leur production. Il insiste plus spécialement sur l’ovaire infère des Poiriers, des Rosiers ; pose cette règle générale que le calice est toujours inséré sur la base organique du réceptacle ; discute, toujours en prenant l’organogénie pour base, la question de la nature réelle de certains périanthes, ceux des Liliacées, des Composées, etc. Il montre, plus spécialement, comment dans ces dernières, l’aigre Ile n’est nullement un calice, attendu qu’elle apparaît longtemps après la corolle comme une simple expansion de l’axe, un disque, ainsi que l’on appelle les formations de, celte catégorie.

Nous ne saurions pousser plus loin ici ce travail d’analyse, et nous laissons de côté, à grand regret, des articles tels que ceux de M. de Seynes, sur les Bolets et sur le Capillitium des Myxomycètes ; de M. de Lanessan sur les archégones, les boutons à fleurs, etc. ; de M. Dutailly, sur les blastèmes chez les végétaux ; de M. Fournier, sur Bory Saint-Vincent, de Candolle, Bonpland, etc., et tant de courts et substantiels articles sur les Mousses et les Lichens, de M. Mussat et de M. Nylander.

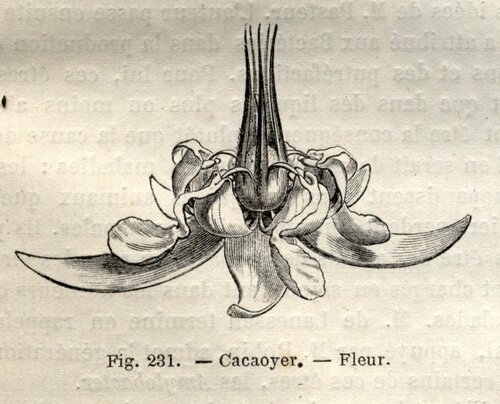

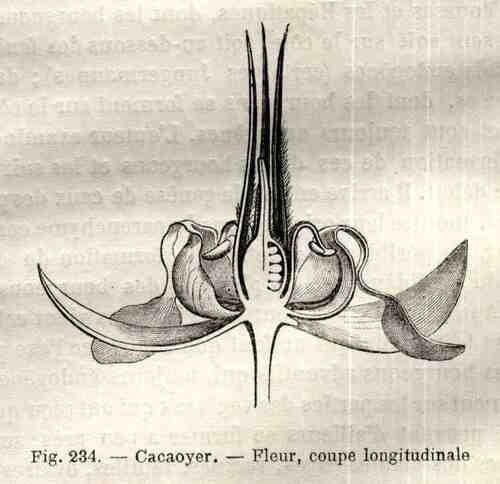

Les cinq derniers fascicules sont aussi riches de dessins que les précédents. Les figures d’anatomie nous ont paru plus fréquentes ; mais nous sera-t-il permis de dire qu’elles sont encore trop rares ? Cinq grandes chromolithographies d’une couleur légère et harmonieuse et, ce qui ne gâte rien, d’une scrupuleuse réalité scientifique, rehaussent l’ouvrage. Est-il besoin d’en nommer l’auteur, M. A. Faguet, un artiste doublé d’un naturaliste expert à qui la science française sait tout ce qu’elle doit ?

On le voit : le Dictionnaire est en de bonnes mains, et le public n’en est point à l’ignorer. Nos lecteurs peuvent compter que nous suivrons ses progrès avec le haut intérêt qu’il mérite et que nous les tiendrons au courant de sa marche et de son développement.