« Rassembler les faits observés, et les employer à découvrir des vérités inconnues, c’est dans l’étude de la nature la tâche que doit s’imposer d’une manière inébranlable quiconque se dévoue à concourir à ses véritables progrès. »

Telle est l’épigraphe que de Lamarck a placé en tète de l’une de ses premières publications zoologiques qui porte la date du 27 floréal, an x de la République. Dans ces lignes se retrouvent quelques-unes des grandes qualités de l’un des naturalistes dont le nom honorera toujours la science française.

Nous y trouvons la preuve de son dévouement à la science : il aima passionnément l’étude de la nature ; sa vie tout entière, une vie de quatre-vingt-cinq ans, fut consacrée aux progrès de, l’histoire naturelle. Nous y voyons que tout homme qui aspire à concourir à l’avancement de la science doit s’imposer une tâche qu’il suivra d’une manière inébranlable : ainsi fit de Lamarck. Tous les actes de sa vie prouvent en lui une volonté ferme, un courage que peut-être bien peu de personnes montreraient dans une position semblable à la sienne.

Le but de M. Lacaze-Duthiers, comme il l’a annoncé à la fin de la dernière leçon, est de chercher clans l’histoire scientifique des hommes éminents qui l’ont précédé dans cette chaire, des enseignements qui puissent servir de règle de conduite. Aujourd’hui il étudiera celui qui l’occupa le premier ; il l’envisagera dans ses productions, dans ses idées générales, en cherchant toutefois à rester autant que possible dans l’ordre des choses qui doivent faire l’objet de ce cours.

En 1793, la Convention en réorganisant le Jardin du Roi lui donna le nom de Muséum d’histoire naturelle, et jeta alors les bases d’une administration qui a produit, quoi qu’on en puisse dire, les immenses richesses qui se trouvent aujourd’hui réunies ici, et qui a servi de modèle à presque tous les grands établissements de même nature. Dans cet acte de réorganisation, il était établi que chaque branche de la science de la nature devait avoir son interprète, et c’est ainsi que furent créées les diverses chaires du -Muséum avec la môme division, ou à peu de chose près, que celle qui existe encore aujourd’hui. Les anciens professeurs titulaires choisirent dans ces créations nouvelles les chaires qui leur convenaient le mieux ; Lamarck, simple garde des herbiers, bien que s’étant exclusivement occupé de botanique, ne pouvait songer à occuper la place des de Jussieu ; mais il restait une chaire, celle correspondant aux classes des Vernies et des Insecta de Linnaeus : il la prit quand il était déjà dans sa cinquantième année. Il n’avait alors pour toute connaissance en cette matière que ce qu’il avait pu acquérir dans ses conversations intimes avec Bruguière, auteur de l’histoire des coquilles dans l’Encyclopédie. C’est ainsi qu’il passa de sa modeste place de conservateur une position toute nouvelle, toute différente, à laquelle il n’avait jamais songé et où il était arrivé par hasard, et, pour ainsi dire, par ordre.

Quelle force de caractère, quelle énergie ne fallait-il pas pour entreprendre, à quarante-neuf ans, de répondre à une pareille tâche ! Et si nous considérons qu’il a laissé, sur cette matière jusqu’alors nouvelle pour lui, un livre qui suffirait seul pour illustrer un nom, nous jugerons sans peine de la puissance de volonté qu’il dut mettre en œuvre.

Nous avons à étudier dans de Lamarck surtout le zoologiste. C’est le côté le plus intéressant pour nous, c’est aussi le plus important dans la vie de cet homme célèbre. Mais par quel moyen arriverons-nous à l’apprécier justement, à le bien connaître ?

Lamarck a beaucoup fait, beaucoup écrit : en prenant ses œuvres dans leurs détails, on peut évidemment arriver à le bien juger ; mais il faudrait pour cela plus de temps qu’il ne nous en est donné.

Il y a d’ailleurs ici une remarque générale à faire. C’est une chose curieuse qu’un grand nombre de savants, dont les noms sont connus seulement par des travaux particuliers, tiennent moins à ces produits originaux qu’à leurs idées générales. On pourrait c..ter, à l’appui de cette remarque, de nombreux exemples ; tel savant de nos jours met ses idées philosophiques bien avant tel ou tel travail spécial qui ; pour lui, est un détail prouvant la valeur de ses moyens d’investigation, une œuvre faite non pour le résuRat, mais pour la méthode.

Cette remarque s’applique à le Lamarck, qui lui aussi tenait bien moins à ses travaux de détails qu’aux idées générales qui le guidaient dans ses recherches. Doué dans sa jeunesse d’une imagination ardent 3 et vive, d’une grande fougue de caractère, il n’en possédait pas moins un esprit éminemment méditatif. C’est sous l’empire de cette direction de son intelligence qu’il avait conçu des théories sur toutes les grandes questions dont il est donne à l’esprit humain de s’occuper. En métaphysique, la matière, la nature, Dieu, la création, avaient exercé sa belle intelligence ; la physique, la., chimie, la météorologie, dans leur ensemble et leurs généralités, avaient été aussi les objets de ses méditations. Et les idées générales qu’il avait puisées dans ce genre d’investigations se retrouvent. reproduites sous toutes les formes et partout dans son œuvre ; on les retrouve jusque dans ses classifucations, qu’on ne peut bien comprendre que si l’on connaît la fuliation des idées qui l’y ont conduiL Nous ne devrons donc jamais perdre de vue dans notre exposé et notre appréciation historiques ce grand côté du génie de de Lamarck, et pour arriver à le bien connaître, c’est surtout dans ses idées générales que nous devons l’étudier.

Dans l’appréciation des critiques de de Lamarck, on peut se demander si Cuvier, entre autres, ne s’est pas laissé entraîner par un esprit de parti pris un peu à l’avance, et s’il a réellement rendu justice à celui qu’on appela le Linné français. Le professeur ne veut pas trancher la question ; mais en lisant avec soin son Éloge historique, il est facile de s’apercevoir qu’il s’étend bien complaisamment sur les erreurs, les exagérations, et ce qu’on a osé appeler les folies de Lamarck. Mais en vérité, quel grand homme n’a pas eu ses exagérations ? Quel homme de génie n’a pas été entraîné par son intelligence plus loin qu’il ne l’eût peut-être voulu ? Et si Lamarck, que Cuvier nous montre dans une position nécessiteuse, occupant une habitation élevée et rêvant en regardant passer les nuages, a cru avoir trouvé les lois de la météorologie lui permettant de prédire le temps, ce n’était pas une raison pour insister sur ce côté faible. Peut-être aussi celui qui devait devenir un grand zoologiste eut-il tort de faire des théories sur la composition des corps, alors que Lavoisier fondait sur ses véritables bases la chimie moderne.

Quand nous apprécions un homme, c’est au point de vue des services réels qu’il a rendus que nous devons surtout étudier ses œuvres ; et si, chemin faisant, nous rencontrons quelques-unes de ces faiblesses humaines dont ne sont pas exempts les grands hommes eux-mêmes, laissons-les de côté, en les signalant toutefois. Lamarck est ’naturaliste : son nom. dans la botanique et la zoologie restera célèbre, et si, dans ses spéculations, il a commis des erreurs, ne nous en servons pas pour attaquer le génie d’un homme d’une supériorité incontestable.

Il est de grandes questions auxquelles tous les zoologistes illustres ont apporté leur part d’études et de recherches pour les résoudre diversemenL Ces questions se présentent forcément à l’esprit de tous ceux qui se plaisent à mêler à l’étude des sciences naturelles des idées d’ensemble et des considérations élevées. On cherche d’abord à s’enquérir de la manière dont a pris naissance la vie, dont s’est formé le monde organisé ; si le mode de production initiale se continue maintenant encore. ? Puis vient la question de savoir si les formes primitives se sont conservées jusqu’à nos jours ; si, telles que nous les voyons, elles ont été créées ; si, d’un autre côté, elles garderont, sans que le temps les modifie, les caractères que nous leur reconnaissons aujourd’hui. ? Enfin, un troisième problème se présente : il concerne les rapports généraux qu’ont entre eux les êtres que nous observons ; comment devons-nous les rapprocher et les grouper dans nos classifications, si nous voulons laisser subsister l’ordre et l’enchaînement établis par la nature ?

Dans ce rapide exposé se trouvent indiquées ces trois questions à l’ordre du jour : générations spontanées, fixité ou mutabilité de l’espèce, série animale. De Lamarck a abordé ces trois problèmes, les a traités et a cru les avoir résolus, en prenant pour point de départ quelques-unes des idées ’philosophiques générales qu’il avait puisées dans ses méditations. Raisonnant ensuite logiquement, avec toute la rigueur d’un dialecticien sévère, il est arrivé de déductions en déductions à admettre l’existence des générations spontanées et la mutabilité de l’espèce, et, chose curieuse, à la négation de la série animale qui cependant semblerait découler naturellement de ses opinions sur les deux autres questions.

Voyons donc Lamarck aux prises avec ces difficiles problèmes. Ses opinions sont célèbres, il importe de les bien connaître.

M. Lacaze-Duthiers avait dessein de ne consacrer qu’une leçon à l’examen des observations, des idées et des théories de ce grand naturaliste. Mais en l’étudiant attentivement, en voyant ses vues élevées, ses nombreux travaux, en admirant le grand penseur qui fut loué d’un manière exagérée par les uns, critiqué trop sévèrement par les autres, outragé même par quelques-uns, puisqu’un a osé cire qu’il était fou, et que ses derniers écrits étaient des folies ajoutées à tant d’autres, en considérant attentivement un tel homme, disons-nous, on se sent animé presque malgré soi du désir de le faire mieux connaître. Deux leçons seront donc consacrées à l’étude des travaux de ce naturaliste, une des gloires du Muséum.

C’est par l’examen des idées et des théories de Lamarck sur les générations spontanées que nous commencerons. Cette question trouve d’ailleurs dans notre programme de cette année une place toute marquée. L’histoire des Helminthes est en effet celle dont tous les traits se rattachent le plus à l’étude de la reproduction ; nous aurons donc à nous occuper, d’une manière toute particulière, au milieu des détails purement zoologiques, des fait généraux de la reproduction, importants à tous égards. La question des générations spontanées devra évidemment être étudiée alors. Il sera donc utile de donner aujourd’hui quelque développement aux théories de Lamarck qui ont trait à cette question. De cette façon nous commencerons l’examen de ce problème eu voyant comment il a été traité et résolu ; nous apprendrons en même temps à bien connaître Lamarck, en voyant la méthode qui l’a guidé dans ces recherches où son caractère et son génie scientifique se révèlent le mieux. Cette étude, du reste, est dans son œuvre comme le point de départ à tous ses travaux, même à ses classifucations, et, à ce point de vue seulement, c’est encore par là qu’il conviendrait de commencer notre exposé historique.

De Lamarck a, du reste, appliqué sa doctrine générale des générations directes ou spontanées à l’étude des Helminthes. Il dit : « N’est-il pas présumable, comme de savants naturalistes l’ont déjà pensé, que les Vers intestins, qu’on ne trouve » jamais ailleurs que dans le corps des. autres animaux, sont » dus aux générations directes de la nature ? » (Ph. zool., p. 86.)

Il n’y a pas bien longtemps que cette opinion de Lamarck, admise dans la science comme fait avéré, était encore professée à 1’i cote de médecine par Pierre Bérard.

Ce n’est donc pas nous éloigner des études de cette aimée, que de nous occuper de ce sujet.

Il y a d’abord une remarque générale à faire sur la méthode d’exposition de Lamarck. Si on lit attentivement la remarquable introduction de l’histoire des Animaux sans vertèbres, on est frappé bien vite de la logique serrée, de l’argumentation sévère qui se retrouve d’ailleurs dans tout ce qu’a écrit de Lamarck. Si, admettant les prémisses, on se laisse entraîner, une fois ce premier pas fait, il sera impossible de reculer. C’est là qu’est la partie faible de ses théories ; c’est là qu’elles sont attaquables ; le reste est logique, il n’est plus possible de le discuter ; le raisonnement presse et conduit aux conclusions d’une manière forcée.

Il faut aussi tenir compte dans l’étude que l’on fait de Lamarck de l’époque où il écrivait. Bien des découvertes ont été faites depuis ce temps, et des choses qui nous paraissent étranges aujourd’hui n’avaient rien que de très-naturel au moment où il professait ses théories. Il s’était peu livré aux travaux anatomiques : c’est un reproche que lui a adressé Cuvier ; mais si, avec ces imperfections, il a pu faire de si grandes choses, .ce ne peut être pour nous qu’un motif de l’admirer davantage. Ces observations faites, abordons notre sujet.

Lamarck établit ainsi son point de départ « La nature crée elle-même les premiers traits de l’organisation dans les masses où il n’en existait pas ; et ensuite l’usage et les mouvements de la vie développent et composent les organes. » (Ph. zool., vol. R, p. 62.)

Ici chaque mot demande presque une définition ; il faudrait savoir ce que Lamarck entend par vie et par nature. Nous reviendrons plus tard sur les deux termes de cette proposition qui demandent des développements particuliers. Cherchons d’abord à voir c’air dans ses théories touchant la formation des êtres organisés. Le professeur demande une attention soutenue ; la matière est par elle-même abstraite, et la dialectique sévère de Lamarck doit être suivie attentivement si l’on veut comprendre et discuter ses conclusions.

Il ressort donc du texte que nous venons de citer que la nature crée le quelque chose qui doit devenir vivant, et que la vie intervient ensuite pour le modifier et faire les organes. Voyons maintenant comment et par quel mécanisme appréciable sont formés les premiers corps vivants.

Ici nous trouvons dès l’abord un aveu de Lamarck : « La plus grande diffuculté pour nous en apparence, est de conrevoir comment la nature a pu instituer la vie dans un corps qui ne la possédait pas et comment elle a pu commencer l’organisation la plus simple, soit végétale, soit uni » male, lorsqu’elle a formé des générations spontanées ou directes. »

Lamarck veut qu’on aborde sans idées préconçues la recherche de la vérité ; il veut l’étude directe de la nature. Le passage suivant, qui est une sorte de profession de foi, indique en termes énergiques cette règle de conduite qu’il semble s’imposer « Chaque fois que nous quitterons la nature pour nous livrer aux élans fantastiques de notre imagination, nous nous perdrons dans le vague, et les résultats de nos efforts ne seront que des erreurs ; hors de la nature, en un mot, tout n’est qu’égarement et mensonge : telle est mon opinion. » (Ph. zool.)

Voilà certainement un bon conseil et un sage précepte. Mais pourquoi Lamarck l’oublie-t-il si vite pour entrer dans le domaine des hypothèses ?

Arrivons maintenant à l’étude de sa théorie. Nous allons le suivre dans ses raisonnements, et nous pourrons nous convaincre que ses arguments précis et serrés conduisent fatalement à admettre les générations spontanées, si on lui concède les idées du point de départ. Nous verrons aussi que pour ressusciter à notre époque dans les débats récents sur cette fameuse question les idées et les théories de Lamarck n’ont fait que changer d’habit, et, si l’on peut dire, se mettre à la mode du jour, entre les mains des partisans. actuels de la génération spontanée.

Nous savons, par l’observation, que les organismes les plus simples, soit végétaux, soit animaux, Algues ou Monades, sont de petits corps gélatineux, mous, délicats, très-frêles, transparents. ? Remarquons, en passant, la désignation de corps gélatineux qu’emploie Lamarck ; c’est un terme dont le sens vague résulte de l’insuffisance des connaissances histologiques à cette époque ; il ne paraît pas d’ailleurs que notre illustre auteur ait employé le microscope.

Tel est le premier fait qu’il avance, fait que lui fournit l’observation.

Il admet d’autre part que les moyens d’action de la nature sont de deux sortes. C’est d’un côté la puissance réunissante, coercitive, ou attraction universelle ; c’est, de l’autre, les fluides subtils, électricité et calorique, qui constituent les forces pénétrantes, expansives ou répulsives.

Avec ces deux notions, Lamarck va expliquer la formation des êtres organisés.

La puissance réunissante ou attraction prend dans les eaux et les lieux humides les molécules éparses propres à constituer le corps vivant ; elle les rapproche, les agglutine, et ainsi sont formées de petites masses sur lesquelles vont agir à leur tour les forces contraires.

Ces masses formées, les fluides expansifs répandus dans les milieux s’en emparent à leur tour, les pénètrent, et, agissant suivant leur nature spéciale, tendent à en éloigner les molécules, agrandissent les intervalles qui existent entre elles, forment des vue .sol es qui deviennent bientôt cavité utriculaire. Dès lors la petite masse prend un caractère organisé, la cellule est formée.

Tel est l’exposé sommaire de la première théorie de Lamarck, théorie qui, il faut bien le dire, n’est pas toujours sans présenter quelque obscurité dans ses livres.

Mais là ne se borne pas l’action des forces physiques ; elles vont produire d’autres phénomènes. Les fluides expansifs déterminent bientôt dans ces petits corps gélatineux et cellulaires un état de tension partie hier nommé par Lamarck orgasme ; cet orgasme devient éréthisme quand il est poussé à un degré extrême. Ces excitations organiques font partie essentielle de la vie. Quand la force coercitive prédomine, au contraire, un autre phénomène remplace l’éréthisme et lui est contraire, c’est l’atonie. ? L’orgasme a pour action manifeste sur l’être nouveau de lui donner la faculté d’absorber ce qui lui est nécessaire dans les liquides environnants ; le petit corps qui vient de se former d’après la théorie emprunte dès lors ses éléments au milieu dans lequel il est plongé, il absorbe, en un mot. Enfin la continuité d’action des forces expansives, calorique et électricité, détermine en lui des mouvements qui, sans cesse renouvelés, constituent les mouvements vitaux, la vie dans sa manifestation spéciale.

C’est ainsi que l’organisation apparait, que la vie commence. D’abord sont constituées par l’attraction de petites masses gélatineuses ou mucilagineuses, qui sont ensuite transformées en corps vivants quand les interstices de leurs molécules agrandis reçurent des liquides et que les forces expansives des fluides subtils les firent entrer en mouvement ; car le mouvement des fluides propres de ces petites masses utriculaires, c’est la vie.

Telles sont les idées générales que Lamarck. a exposées touchant la formation des êtres organisés, et ces idées on les retrouve jusque dans sa classification.

Il est bon, avant d’aller plus loin, de bien comprendre la valeur du mot orgasme vital, dont la racine grecque est orgas-

(action d’amollir, de pétrir, mouvement impétueux des passions). C’est pour Lamarck un état de tension qui tient les molécules écartées, qui disparaît quand la cause qui le produit cesse d’agir, et fait place alors à l’effet de l’attraction ou atonie. La cause de cet orgasme c’est le calorique qui se trouve répandu dans tons les milieux, qui pénètre les corps, qui résulte même, dans les animaux déjà organisés, des phénomènes vitaux qui s’accomplissent en eux.

Ainsi que faut-il pour que la nature produise les premiers corps doués de la vie ? Il lui faut, d’une part, l’union des molécules, résultant de l’attraction universelle qui pour agir a besoin d’un milieu fluide, l’eau ou l’humidité, sans lequel le mouvement des molécules serait impossible. Il lui faut, d’autre part, un écartement modéré de ces molécules produit par le calorique qui détermine l’orgasme, lequel à son tour, par le mouvement des liquides qu’il appelle, ?commence le Mouvement vitaL L’attraction existe partout, elle est universelle, et son action est évidente. Restent la chaleur et l’électricité, qui elles aussi sont nécessaires ; sans elles point de génération d’organismes inférieurs.

Or, en étudiant la vie sur le globe, on voit bien vite qu’elle est d’autant plus active et féconde que ces deux conditions sont mieux réalisées.

Les anciens avaient bien observé cette influence de la chaleur sur la formation ou le développement des êtres ; comme ils avaient vu des animaux dits imparfaits, y compris les vers et les insectes, naître dans les matières soumises à la décomposition par l’action de chaleur, ils en avaient conclu que tous les animaux imparfaits ou inférieurs étaient ainsi produits spontanémenL

De Lamarck reconnaît qu’il y avait exagération dans cette opinion des anciens ; mais il croit aussi que l’on est tombé dans une exagération contraire quand on eut démontré expérimentalement le peu de fondement de l’ancienne doctrine. Les expériences célèbres de Redi et Leeuwenhoek avaient en effet amené la négation complète des générations directes ; c’était pour Lamarck tomber dans une autre erreur, une autre exagération.

Remarquons ici que Lamarck emploie l’expression de générations directes qui lui paraît préférable à celle de générations spontanées. Pour lui ces générations directes sont la formation de toute pièce, sans intermédiaire vivant, directement en un mot, des organismes les plus inférieurs ; les seuls instruments que la nature emploie dans ce but sont le calorique, l’eau et l’attraction.

La nature forma donc primitivement, comme elle forme encore de nos jours, les premières ébauches des organismes. De cette première doctrine des générations directes découlent toutes les conceptions philosophiques que de Lamarck a professées. C’était donc de ce point que nous devions partir, si nous voulions bien juger la manière dont il a traité les autres grandes questions.

Lamarck donnait à l’appui de la théorie que nous venons d’exposer ce fait évident : c’est toujours dans les eaux que nous trouvons les animaux inférieurs les plus délicats ; et tirant aussitôt une déduction de cette observation vraie, il affirme que l’on peut avec certitude conclure d’après cela que les premiers habitants de notre globe furent des animaux aquatiques. Il était loin de penser que tous les animaux pussent prendre ainsi naissance, mais il croyait à la possibilité de la formation, par ces moyens physiques, d’animaux encore assez parfaits, les Vers instestins par exemple, ainsi que nous venons de le voir en commençant.

Nous avons dit déjà que tout s’enchaînait dans les théories diverses de Lamarck ; à peine a-t-il découvert ou cru découvrir une loi, qu’il cherche à l’étendre, à l’appliquer aussitôt . à des faits dont il donne ainsi une interprétation nouvelle. Nous en allons voir un exemple dans l’explication qu’il fournit de l’acte de la fécondation chez les animaux supérieurs ; il croit avoir découvert le mode de formation primitive des êtres organisés, mode de formation qu’il dit exister encore de nos jours chez les animaux inférieurs ; encouragé par ces prémisses et les déductions qu’il lui semble naturel d’en tirer, il va maintenant aller plus loin, et appliquer aux animaux supérieurs les faits généraux qui, selon lui, président à la formation des organismes élémentaires. Il veut expliquer cette action encore si mystérieuse par laquelle une petite masse organique, l’œuf, fourni par la femelle, ayant en lui la vie et la forme en puissance, entre en acte sous l’influence du contact d’une autre particule organique, le filament fécondateur produit par le mâle.

Dans cette partie si importante des connaissances physiologiques, l’observation a été poussée jusqu’à ses dernières limites ; on a vu le spermatozoïde arriver au contact avec l’œuf, le pénétrer, et disparaître après avoir communiqué à l’élément femelle des propriétés particulières dont le résultat sera le développement de l’être nouveau. On a vu tout cela : mais que sait-on des actions intimes réciproques de ces deux éléments ? Rien, absolument rien. C’est le mystère des mystères. Lamarck veut pourtant l’expliquer, en se basant sur les principes fondamentaux qui lui servent toujours de point de départ. Voici le résumé de ses raisonnements et de sa théorie.

L’œuf est en réalité une petite masse analogue aux corps gélatineux qui se forment sous l’action des forces attractives ; la seule différence qu’il y ait entre lui et ces petits corps, c’est qu’il présente déjà des traces d’organisation, tandis qu’il n’en existe aucun dans les masses moléculaires produites par l’attraction. Comme ces masses moléculaires, l’œuf subit des transformations sous l’influence d’un fluide pénétrant, d’une force expansive fournie par le mile. Ce fluide expansif et répulsif du mâle, en pénétrant le germe de la femelle, « ne fait, par son mouvement, que désunir, dans le tracé de l’organisation, les parties qui ne doivent plus avoir d’adhérence » entre elles, et que leur donner une certaine disposition. » (Philos. zool. vol. II, p. 75.)

Ainsi dans la fécondation, celle que l’on observe chez tout être organisé un peu supérieur, il y a, par l’élément mâle, séparation, désunion des parties qui doivent être distinctes, dissociation des premiers linéaments organiques ; dans la génération directe initiale, qui se retrouve encore aujourd’hui chez les animaux inférieurs, il y a écartement des molécules par action d’une force tout à fait analogue. Dans l’un et l’autre cas, il y a par le même mécanisme préparation d’une petite masse destinée à recevoir le mouvement vital qui amène à son tour la production des organes.

Ainsi, d’après de Lamarck, « la nature imite elle-même, pour ses générations directes, le procédé de la fécondation qu’elle emploie dans les générations sexuelles ».

Telles sont les idées de Lamarck sur la zoogenèse et la phylogenèse, idées qui se trouvent résumées dans cette proposition : « La nature, à l’aide de la chaleur, de la lumière, de l’électricité et de l’humidité, forme des générations sponta » nées ou directes à l’extrémité de chaque règne des corps vivants, où se trouvent les plus simples de ces corps. » (Philos. zool. vol. lI, p. 80.)

C’est de cette doctrine fondamentale que part de Lamarck pour aborder la grande question de l’espèce et de la série. Nous avions donc besoin de connaître avant tout sa théorie de la genèse primitive des êtres, pour le suivre dans les autres problèmes qu’il a abordés et même pour comprendre ses classifications.

Nous l’avons dit en commençant, de Lamarck, dialecticien habile et sévère, marchant de déduction en déduction, entraîne forcément, si on lui accorde, sans le discuter, le point de départ de ses théories. Conséquent avec lui-même, si ses principes sont justes, et il les considère comme tels, il s’incline devient leurs conséquences quelles qu’elles soient, ne recule devant aucune. Il nous importe donc de bien étudier les principes de celle théorie de la genèse, de les apprécier en les discutant, si nous ne voulons nous exposer à en accepter ensuite les conséquences forcées, comme il les accepta lui-même.

Il est étonnant de voir de Lamarck , qui recommande avec tarut d’énergie de rejeter les hypothèses si l’on ne veut s’exposer à l’erreur, les admettre si gratuitement dans sa doctrine de la genèse. En effet, l’existence de ce qu’il nomme forces attractives et forces expansives n’est pas douteuses ; attraction, chaleur, lumière, sont des états divers modifiant bien certainement les corps ; l’observation directe le démontre. Mais dans la théorie de Lamarck, c’est l’inter prétation de leur action qui est tout hypothétique. A cette affirmation n’est-il pas possible de répondre par une négation, sans qu’il y ait d’argument à opposer ? C’est une possibilité théorique, ce n’est pas un fait d’observation.

Et cet orgasme, ou état de tension dû à la présence du calorique qui éloigne les molécules, ce quelque chose qui va commencer le mouvement vital, n’est-ce pas encore une hypothèse qu’aucun fait positif ne peut appuyer ? Il y a donc, dès le point de départ des investigations philosophiques de de Lamarck, des conceptions sans fondement positif pris dans l’observation de la nature, et suivant le salutaire et énergique conseil qu’il nous donne, nous les devons rejeter.

Mais supposons que nous admettions ces deux hypothèses des fluides expansifs et de l’orgasme ; si cette petite masse formée par l’attraction de molécules ténues peut, sous l’influence de ces deux forces, devenir corps organisé et vivant, comment ces forces feront-elles que dans un cas elle devienne animal, et dans un autre cas végétal ? Quelle est la nouvelle force qui interviendra pour établir celte distinction première des deux règnes ? ? Lamarck nous dit pour ton le réponse : « Si la petite masse don t il s’agit est gélatineuse, » ce sera la vie animale qui pourra s’y établir ; mais si elle n’est que mucilagineuse, la vie végétale seule pourra y exister. » (Philos. zool., voL Il, p. 76.)

Mais on peut se demander quelle différence existe pour de Lamarck entre le mucilagineux et le gélatineux, et certes la réponse est embarrassante. Sur ce point donc il y a encore tout le vague et l’incertitude qui est le propre de l’hypothèse.

A côté de ces idées dont la réalité pas plus que l’erreur ne peut être démontrée, nous trouvons des affirmations tout à fait erronées. En voici un exemple. Il « Les animaux des premières classes (les polypes, les radiaires, les infusoires) ne se multiplient point par la génération sexuelle, ils n’ont aucun organe particulier pur cette génération ; la fécondation est nulle pour eux, et conséquemment ils ne font » point d’œufs. » (Ph. zool.,vol. Il, p. 82.)

Il y a dans ce texte autant d’erreurs que d’assertions. Est-il besoin maintenant de réfuter cette opinion que les polypes n’ont point d’œufs ? On a vu que presque toute notre première leçon a été consacrée à l’étude de l’évolution de l’œuf de ces animaux ; on. sait aujourd’hui le mode véritable de formation de ces êtres, aucune part n’y est laissée à la génération spontanée.

Nous trouvons donc dans ces erreurs une preuve nouvelle de l’excellence de la méthode que M. Lacaze-Duthiers ne cesse et ne cessera de conseiller : si l’anatomie, l’embryogénie, l’observation biologique, eussent guidé le génie de Lamarck, il n’eût pas avancé ces affirmation ; que l’étude positive des faits est venue démentir. Que cet exemple nous soit un encouragement à persévérer dans une voie qui nous conduit à la vérité et hors de laquelle on arrive à l’erreur.

Citons encore un exemple de ces déductions erronées tirées de faits incomplètement observés. De Lamarck fait des infusoires des êtres tout à fait éphémères ; leur frêle existence ne peut résister à un changement brusque de température, et ils périssent fatalement, selon lui, quand vient une saison rigoureuse. Ils reparaissent ensuite, au retour de la saison clémente, et s’ils ont dû tous périr, il est naturel de supposer qu’ils ont été reproduits sous l’influence de la chaleur par une génération directe ou spontanée. Or ce fait de la destruction par le froid de tous les infusoires est inexact ; l’observation montre en effet qu’on en trouve de vivants dans l’eau que recouvre la glace. Ici encore de Lamarck n’avait pas suivi le précepte qu’il a posé lui-même : « Toutes les fois que nous » quitterons la nature pour nous livrer aux élans de notre » imagination, les résuRats de nos efforts rie seront que des erreurs. » Il s’était lui-même abandonné à cette imagination dont il redoutait si bien les dangers pour les autres. Mais, remarquons-le, il est bien plus facile de donner des conseils que de les suivre soi-même ; ne faisons donc pas de celte contradiction un reproche trop vif à celui qui a tant d’autres litres à notre admiration.

Nous venons d’exposer sur les générations spontanées seulement les idées de Lamarck, bien entendu. Nous reprendrons plus tard l’examen de cette question et nous verrons comment elle a reparu de .nos jours, sous une autre forme et sur un autre terrain, comme le comportaient les progrès de la science.

Une chose frappe, dès l’abord, quiconque étudie attentivement les travaux de l’illustre auteur des Animaux sans vertèbres. Si l’on compare le zoologiste et le botaniste dans de Lamarck, une opposition, un contraste étonnant apparaissent en lui. Dans l’un, c’est la spéculation, l’imagination, qui dominent ; le zoologiste est moins dirigé par l’observation des faits que par la conception à .priori. Dans l’autre, au contraire, c’est la clarté, la précision ; et c’est même à cette précieuse qualité du botaniste que sont dus le grand succès de de Lamarck. Cependant., tout grand qu’il fût, ce succès ne se confirma pas sans des difficultés sérieuses.

Lamarck, comme tant d’autres naturalistes illustres, connut le malheur et dut surmonter les obstacles d’une humble position. fine fois de plus, sa vie est venue démontrer que l’ennemi du travail, dans la science, est bien plutôt la fontine que la gêne et la nécessité. Sans insister sur l’homme, et désireux surtout d’étudier le savant zoologiste, il est pourtant utile de donner ici quelques détails biographiques sur de Lamarck. Nous y trouverons une preuve de ce que nous disions au début de celte leçon, à savoir, qu’une volonté ferme et inébranlable, l’avait toujours conduit.

Il était le onzième enfant de Pierre de Monet, gentilhomme béarnais, qui était venu se fixer en Picardie, près d’Albert et de Bapaume. C’est là que de Lamarck naquit, le ler août 1744. Bien que son père fût seigneur du lieu, on comprend qu’un nombre aussi considérable d’enfants devait restreindre beaucoup la part de chacun ; le patrimoine ne pouvait donc pas assurer au jeune de Monet un bien brillant avenir.

Nous savons ce qu’on faisait, à cette époque ; des cadets de famille : ils devaient forcément choisir entre la soutane et l’épée. Plusieurs des Monet étaient déjà à l’armée ; aussi son père ne lui permit pas même le choix. Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, fut donc envoyé aux jésuites d’Amiens, pour être préparé aux ordres. Mais il ne sentait aucune vocation pour la prêtrise ; son caractère le poussait vers la carrière des armes, il voulait être soldat et rejoindre ses frères.

La mort de son père, en 1760, lui rendit la liberté de choisir ; il n’hésita pas. « Alors, « dit Cuvier », rien ne put déterminer le jeune abbé à garder le petit collet. Il s’achemina, sur un mauvais cheval, et suivi d’un pauvre garçon de son village, vers l’armée d’Allemagne, muni pour tout passe-port d’une lettre d’une de ses voisines de terre, madame Lameth, pour M. de Lastie, colonel du régiment de Beaujolais. »

Il arriva à l’armée la veille d’une bataille. Envoyé aussitôt dans sa compagnie, il prit, le lendemain, son poste au premier rang, et débuta par un de ces actes de fermeté qui étonnent toujours quand on les rencontre chez un homme qui va pour la première fois au feu. L’armée était en déroute ; sa compagnie, réduite à quatorze hommes, est oubliée pendant la retraite ; tous les officiers étaient morts. Un soldat propose alors au chevalier de Lamarck de rallier l’armée qui se retire. ?« On nous a assigné ce poste, répond-il, nous ne devons le quitter que si l’on nous relève. » Cet acte le lit nommer officier à dix-sept ans. De Lamarck semble désormais voué aux armes ; il a une lieutenance, sa carrière s’annonce brillante. Son régiment est envoyé successivement à Toulon et à Monaco. C’est là qu’en jouant avec ses camarades il éprouva un accident qui détermina au cou des désordres graves ; il vint à Paris pour se faire soigner, et dut abandonner l’état militaire.

Lamarck avait appris au collége la physique ; il aimait aussi les plantes, et avait déjà recueilli des observations en Provence. Cc goût prononcé pour l’étude des sciences naturelles lui fit demander à la médecine son gagne-pain ; car, en abandonnant. l’épée, il se trouvait avec 400 livres de rente. C’est avec un pareil revenu qu’il entreprit ses études. Certes, il fallait le courage et l’énergie qu’il avait déjà montrés, et dont il fit encore preuve plus lard, pour se laisser aller au goût de la science avec aussi peu de ressources. C’est alors qu’il dut travailler dans un bureau pour vivre. Combien de grands hommes ont été dans une pareille situation, gagnant leur pain par un travail qui les éloigne de leurs études ! Jean-Jacques Rousseau avait copié de la musique. Linnaeus aussi avait été copiste, et ceux qui l’employèrent jugèrent que ce n’était pas un jeune homme d’avenir, Cuvier faisait les grandes recherches qui devaient lui faire réformer la zoologie en donnant des leçons à de jeunes enfants, en qualité do précepteur dans une famille. Que d’exemples pourraient être ajoutés à ceux-ci ! et combien Cuvier avait raison, quand il dit : « Ainsi tant d’hommes, devenus les lumières du monde, ont passé leur jeunesse. C’est trop souvent dans la pauvreté que naît le génie : mais il a en lui-même un principe de résistance contre l’infortune ; l’adversité en est peut-être l’épreuve la plus sûre, et les jeunes gens dans le malaise ne doivent jamais oublier que Linnaeus se préparait il être le réformateur de l’histoire naturelle en raccommodant ses souliers. »

Il suffit de lire de Lamarck attentivement, pour reconnaître en lui une imagination vive, trop souvent même spéculative, ce qui pourtant n’exclut pas en lui l’amour des faits positifs. Ce que nous venons de voir de sa doctrine de la genèse nous l’a déjà suffisamment démontré. Alors qu’il était encore inconnu, alors qu’il ne faisait que s’initier à l’étude de la nature, ses idées, sou vent hardies et originales, lui avaient déjà valu la critique des personnes auxquelles il les communiquait. C’était aux herborisations des de Jussieu que de Lamarck aimait il faire connaître ses idées sur les innovations qu’il se préparait à introduire en botanique ; c’est dans ces réunions d’amis ct de savants, où peut-être son amour des sciences naturelles s’était fortifié, qu’il montra, pour la première fois, son esprit réformateur et progressiste.

Il est bien regrettable, dit M. Lacaze-Duthiers, que cette chaire de botanique rurale, qui aidait tant à faire aimer les sciences naturelles, ait été supprimée. On se voyait aux herborisations ; c’était, pendant la belle saison, le rendez-vous de bien des amis do la nature. Que de célébrités je me rappelle avoir vues, dans ces excursions de Montmorency ou de Fontainebleau, groupées autour d’Adrien de Jussieu et de M. Decaisne ! Là, jeunes et encore écoliers, nous aimions à recueillir les leçons, à entendre les conversations savantes et gaies des maîtres illustres ; on y apprenait à aimer la science. J’exprimerai ici un regret vif de la suppression de’ ce cours, qui m’a initié à l’observation de la nature, à ces études si pleines de charme, qui faisaient dire, avec raison, à de Lamarck, « qu’elles nous dédommagent de toutes les peines de la vie. »

C’est à ces herborisations que de Lamarck trouvait l’occasion de critiquer les méthodes descriptives employées alors, méthodes qui lui semblaient insuffisantes ; en même temps, il proposait un procédé plus simple et plus certain pour arriver il la reconnaissance des espèces botaniques.

On était alors il celte époque de réforme et de révolution où tout semblait se ressentir de l’ébranlement général. De Jussieu allait écrire le Genera plantarum ; Lamarck, mis au défi dans les discussions auxquelles ses idées donnaient lieu, écrivit la Flore française, où le premier il prouva que, par marche dichotomique, on peut arriver à trouver le nom ct les caractères des espèces avec autant de sûreté" et de facilité que de promptitude.

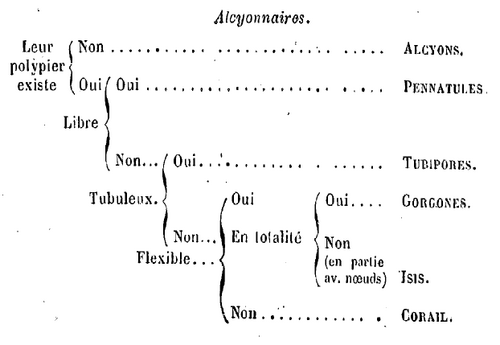

On sait cc qu’est la dichotomie. Cette méthode, qui a pour objet de conduire à la reconnaissance et à la désignation rapide des espèces animales ou végétales, nous place toujours en face de deux alternatives entre lesquelles il faut choisir, devant deux questions à chacune desquelles il faut répondre oui .ou non. De sorte qu’à des questions simples et heureusement choisies, nous n’aurons qu’à faire une réponse en rapport avec ce qui nous paraît être, Prenons, pour exposer plus claire- ment cette marche ,dichotomique, un exemple qui nous la fasse bien comprendre ; nous l’emprunterons (l une des classes d’animaux qui rentrent dans l’enseignement de cette chaire, et qui ont déjà été l’objet d’études particulières, aux Alcyonnaires, Voyons comment, avec cette méthode, nous. parviendrons à classer ou à reconnaître les différentes familles de cette classe.

Voici l’exposé de ce système et son application. Le polypier existe ou n’existe pas. S’il n’existe pas, nous arrivons d’emblée au groupe des Alcyons proprement dits (figure 93).

Si le polypier existe, la méthode nous place devant deux nouvelles questions : l’axe est-il libre ou fixé ? S’il est libre, nous aurons affaire au groupe des Pennatules (figure 94), Alcyonnaires qui présentent bien un polypier central, sorte de mince fuseau corné, mais qui se déplacent et flottent librement.

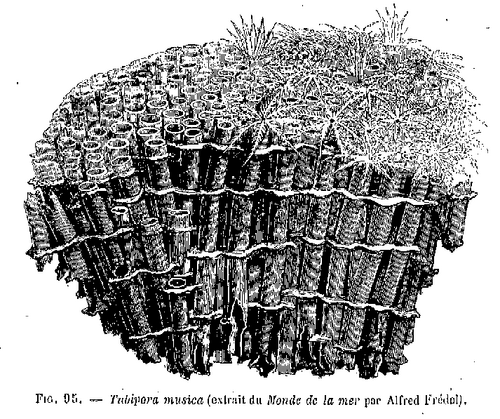

Mais le polypier peut. être fixé. Dans ce cas, nouvelle alternative : est-il creux ou d’apparence tubuleuse, ou bien est-il plein ? S’il est tubuleux, nous avons le groupe des Tubipores (figure 95). Ex. : Tubipora musica, vulgairement Orgue de mer.

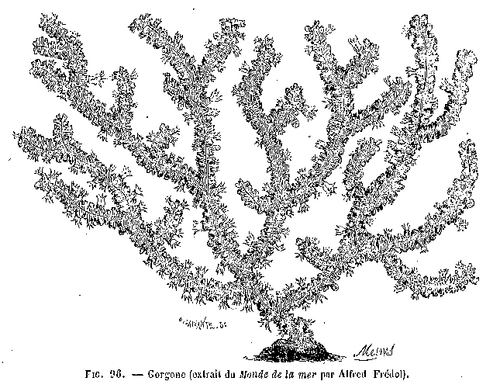

Mais le polypier n’est pas tubuleux, et ce caractère né-’ gntif est propre il un grand nombre d’Alcyonnaires. La méthode dichotomique va nous diriger sûrement, Le polypier plein est flexible, ou dur, inflexible et résistant. S’il est flexible, il Ie sera dans tonte sa longueur, ou bien dans certains points seulement de sa continuité. Dans le premier cas, nous arriverons au grand groupe des Gorgones (flgure 96). ; dans le second nous aurons ulfuire au x Isidinées , dont l’axe n’est flexible qu’au niveau des nœuds qui le sectionnent de distance en distance.

Enfin , un polypier fixe, plein, résistant et inflexible dans toute sa longueur se rencontre chez 10 corail ( figure 97), dernier. groupe des Alcyonnaires. Voici, maintenant , sous forme de tableau, la dichotomie que nous venons d’exposer. On verra mieux ainsi quelle facilité la méthode de Lamarck a introduite dans les recherches taxonomiques.

C’était, on le voit, une innovation importante et d’une utilité incontestable ; aussi. le succès en fut immense. La Flore française, disposée d’après cette méthode, fut l’origine des succès de Lamarck. Buffon en obtint l’impression à l’imprimerie royale, et tous les exemplaires furent remis à l’auteur. On peut remarquer que Cuvier a émis, à ce propos, une appréciation que l’on peut regarder comme peu bienveillante : il pense que Buffon, qui n’aimait pas, on le sait, les classifications, avait, en facilitant la publication de eelle de Lamarck, voulu montrer le peu de valeur et la facilité de ces prétendues méthodes.

Dès lors, la fortune sourit au jeune naturaliste après l’épreuve. On créa pour lui, non pourtant sans beaucoup de diffuculté, la position de garde de l’herbier du Jardin du Roi, et, peu de temps après, en 1379, le jeune savant, l’ancien abbé, l’ancien officier, déjà illustre parmi les naturalistes, entrait à l’Académie des sciences. Il avait eu, comme concurrent, Descemet, qui, bien que plus âgé que lui, échoua, et, comme le fait remarquer Cuvier, n’arriva jamais à l’Institut. De Lamarck avait alors trente-cinq alors.

A peu près à la mémé époque, il fut envoyé en mission pour visiter les herbiers d’Europe ; et Buffon lui confia son fils pour l’instruire, durant ce voyage, clans les choses de la nature.

Dès lors, de Lamarck se livre à des études botaniques, que nous n’avons pas à apprécier, jusqu’à ce qu’en 1793 la réorganisation du Muséum le fasse titulaire de la. chaire des animaux sans vertèbres.

Bien que notre but ne ’soit que d’étudier en de Lamarck le zoologiste, il était bon de parler de sa Flore française ; ne fit-ce que pour restituer à son auteur la priorité de la mise en usage et de l’invention du procédé simple et souvent si utile de la dichotomie. Cet exposé rapide nous a, de plus, montré que de Lamarck était précis et bon observateur quand il restait dans l’observation de la nature, quand il ne s’abandonnait pas à son imagination. Nous allons, d’ailleurs, retrouver, ce côté exact et positif de l’esprit de Lamarck dans ses classifications zoologiques. Mais il nous reste à étudier, auparavant, quelques-unes de ses idées générales de philosophie naturelle.

Cette deuxième leçon sur de Lamarck aura pour objet l’examen des idées qu’il a professées sur les questions de l’espèce et de la série animale, ainsi que l’étude de ses classifications zoologiques. Mais auparavant il est bon de rappeler ce que nous avons déjà vu, et de résumer les doctrines ou hypothèses de de Lamarck qui viennent d’être exposés.

Nous avons fait remarquer précédemment un contraste frappant entre les travaux de Lamarck. S’il reste observateur, s’il ne s’abandonne pas aux élans de "l’imagination, il est précis et clair ; c’est en suivant l’impulsion de ce coté exact et positif de son esprit, qu’il inventa et préconisa la méthode dichotomique à laquelle il doit ses premiers succès et qui marque son entrée dans la science. S’abandonne-t-il à la spéculation, on le voit aussitôt sortir de la voie de la vérité ; il crée un système de genèse entièrement hypothétique, basé même sur des erreurs incontestables.

On a vu comment procède de Lamarck et quel est l’enchaînement de ses conceptions philosophiques. Le premier problème qu’il cherche à résoudre est celui de l’apparition initiale de la vie : pour lui le corps organisé est le résultat de forces physiques. La première agissant de ces forces, l’attraction, assemble les molécules : de là , formation de ces petites masses gélatineuses dans lesquelles les forces répulsives, chaleur, électricité, produisent à leur tour de petites vacuoles, et la masse est devenue celluleuse. Alors l’orgasme se produit, et l’absorption s’établit. La croissance de l’être nouveau peut commencer.

A cette théorie nous avons fait des objections. Nous lui avons d’abord reproché d’être purement hypothétique, de ne pouvoir être démontrée directement par des faits. Puis nous n’avons pu comprendre pourquoi ces actions physiques, semblables au début dans les deux règnes, produisaient tantôt un végétal et tantôt un animal.

Enfin, nous pouvons ajouter une observation nouvelle à ’celles que nous avons précédemment présentées : pourquoi le ’calorique nécessaire à la formation de l’organisme nouveau agit-il à son tour et en second lieu après la force réunissante ? Ces forces contraires se trouvent pourtant toutes deux en même temps dans le milieu humide où sa vie va apparaître. Qu’est-ce qui subordonne la force répulsive à la force unissante, et oblige la première à n’agir que lorsque l’attraction a rempli son rOle ? Si toutes deux existent en même temps dans le milieu, on ne voit pas pourquoi l’une précède l’autre dans le travail formateur du corps organisé. Ici encore nous trouvons un coté attaquable dans la doctrine tout hypothétique.

Il est maintenant nécessaire, pour compléter ces notions sur la théorie de Lamarck, touchant la genèse et la formation des êtres, de donner quelques définitions, de développer le sens qu’il attache aux mots qu’il emploie. On se rappelle cette phrase citée plus haut : « La nature crée elle-même les premiers traits de l’organisation dans les masses où il n’en existait pas ; et ensuite l’usage et les mouvements de la vie développent et composent les organes. » (Phil. zool., vol. II p. 62). Nous avons donc à exposer ce que de Lamarck entend par vie et par nature. Les idées qu’il se fait de ces deux principes, qui) selon lui, président à la formation des organismes élémentaires, ne sont pas celles de tout le monde : nous devons donc nous y arrêter.

Voyons d’abord ce qu’est pour lui la nature. Avant de la définir avant de développer ce qu’il entend par ce mot il en précise le sens et fait remarquer la confusion singulière qui existe dans le langage. Tantôt en effet, on veut désigner par ce mot, Dieu, la puissance créatrice, nisus formativus, le natura naturans de l’école allemande ; d’autres fois au contraire, il indique la création, l’univers, l’ensemble des êtres matériels, natura naturata. C’est donc la confusion la plus grande que l’on puisse imaginer, puisque .tour à tour ce mot désigne la cause et l’effet, la puissance formatrice et la chose formée. Pour de Lamarck, la nature est une chose bien distincte, bien définie, qu’il ne faut confondre ni avec Dieu ni avec l’univers.

Pour lui en effet, le mot univers doit servir à désigner « l’ensemble inactif, et sans puissance qui lui soit propre, de tous les êtres physiques et passifs, c’est-à -dire de toutes les ma fières et de tous les corps qui existent. » (Anim.s. oert., vol. 1, p. 258). L’univers est comme on le voit, dans ce que nous appelons la nature, quand nous sommes livrés à la contemplation du monde physique qui nous entoure, la partie qui est passive, et sans activité, sans action ; c’est la matière, sous les formes très-diverses et variées qu’elle peut revêtir.

Dieu au contraire est l’être et l’auteur suprême ; c’est l’intelligence des intelligences, c’est la puissance sans bornes sans limites) sans dépendance ; puissance créatrice de toutes choses, qui n’est astreinte et soumise à aucune loi, qui a créé celles que nous voyons régir la matière, qui pourrait les modifier et les détruire. En regardant la nature comme étant Dieu lui-même, « chose étrange ! on a confondu la montre avec l’horloger, l’ouvrage avec son auteur. (Anim. s. vert., vol. I, p. 264). Dieu est, en un mot, l’auteur de la nature.

La nature elle-même n’est pas une force intelligente et libre ; c’est un pouvoir aveugle qui fait, et qui ne pourrait faire autrement qu’il ne fait. Il Le pouvoir général qui enveloppe dans son domaine tous les objets que nous pou vons apercevoir, de même que ceux qui sont hors de la portée de nos observations, et qui a donné immédiatement l’existence aux végétaux, aux animaux ainsi qu’aux autres corps, est véritablement un pouvoir limité et ’en quelque sorte aveugle, un pouvoir qui n’a ni intention ni but ni volonté ; qui ne saurait faire autre chose que ce qu’il fait en un mot, un pouvoir qui n’existe lui-même que par la volonté d’une puissance supérieure et sans bornes qui l’ayant instituée est réellement l’auteur de tout ce qui en provient de tout ce qui existe. (Anim. s. uert., vol. r, p. 255).

Ainsi la nature n’est pas la puissance créatrice ; l’Auteur suprême l’a créée, l’a faite puissance agissant d’après les lois qu’il a établies. C’est en quelque sorte un pouvoir exécutif qui fait, et ne peut pas faire autrement qu’il ne fait, agit sans qu’il puisse modifier sa manière d’agir. Cette puissance ne varie ses actes qu’avec les circonstances, c’est-à -dire suivant qu’elle doit s’exercer sur telle ou telle partie des choses faites par Dieu. Elle ne crée pas la matière ; elle agit seulement sur elle pour lui donner la forme. C’est elle qui met à exécution ce que Dieu a voulu, pour former l’univers ou l’ensemble des corps et des matières, des êtres physiques et passifs .

« La nature est donc un ordre de choses étranger à matière ... dont l’ensemble constitue une puissance inaltérable dans son essence, assujettie dans tous ses actes, et constamment agissante sur toutes les parties de l’univers. » Ainsi ce n’est pas un être, ce n’est pas plus une matière : elle est un ensemble de lois et de causes, produisant sans raison ; elle est fatale, dépendante, et son rôle est de modifier la matière suivant les circonstances.

Nous pouvons mieux comprendre maintenant ce que de Lamarck veut dire, quand dans sa théorie des générations directes il écrit : « La nature crée elle-même les premiers traits de l’organisation. Dieu a fait la matière, les molécules préexistantes ; mais il a confié à la nature des lois physiques, qu’il a faites aussi, les forces attractives et répulsives, pour qu’elle ait à former les organismes élémentaires. Nous trouvons ici les deux principes formateurs, Dieu qui ordonne, la nature qui exécute, et le résulta’ ; formé, l’organisation, qui n’est que le produit de la modification par les lois naturelles de la matière créée primitivement.

La nature, qu’il ne faut donc pas confondre avec la matière, et qui en est indépendante, se compose de deux choses : d’abord, du mouvement que nous ne connaissons que par le déplacement des corps, et qui n’est pour nous qu’une modification dans l’état d’un corps qui change de lieux ; elle se compose, d’autre part, de l’ensemble des loi de tout ordre, qui immuables régissent tous les changements des corps. Elle a à sa disposition l’espace et le temps : l’espace, pénétrable, infini, qui ne paraît fini que dans les corps limités et bornés que nous mesurons ; le temps ou la durée, qui n’est qu’une continuité infinie que nous mesurons encore par nos observations finies.

En résumé, quand nous considérons le monde qui nous entoure, nous y voyons l’univers, ensemble physique des choses créées. Ce qui anime et met en mouvement cet univers, c’est la nature ; les changements) les actions réciproques, les agitations, les mutations, les altérations, les formations des corps, nous démontrent la nature, cette force aveugle et fatale qui les régit. Qu’on nous permette une dernière citation, elle aidera à nous bien pénétrer de la pensée de de Lamarck : « Si la nature, dit-il, ne peut autre chose sur la matière que la modifier, qu’en déplacer, réunir, détruire et combiner les portions ; sur le mouvement, que le diversifier d’une infinité de manières différentes ou l’opposer à lui-même ; sur ses propres lois, qu’employer nécessairement celle qui, dans chaque circonstance, doit régler son opération ; sur l’espace, qu’en remplir et désemplir localement et temporairement des parties ; en un mot, sur le temps, qu’en employer des portions diverses dans ses opérations : elle peut tout néanmoins, à l’aide de ces moyens, et c’est elle effectivement qui fait tout, relativement aux différents corps et aux faits physiques que nous observons. » (Anim. s. vert., vol. I, p. 271..)

Ainsi, tout ce qui n’est pas attribut divin, c’est-à -dire tout ce qui n’est pas matière, mouvement, lois, espace et temps, dépend de ht nature, qui est comme l’instrument employé par Dieu pour façonner les corps, « elle n’est, en quelque sorte, qu’un intermédiaire entre Dieu et les parties de l’univers physique, pour l’exécution de la volonté divine. (Anim. s. vert., vol. l, page 272.) Et le suprême auteur de tout ce qui est, l’est directement de la matière ainsi que de la nature, et il ne l’est qu’indirectement de tout ce que celle-ci a le pouvoir de produire.

Telle est la définition que de Lamarck nous donne de la nature, qui n’est pas un être, mais une puissance, obéissant aux lois qui lui sont imposées, et qui, suivant les circonstances, avec l’aide des forces attractives et répulsives, façonne dans le temps et l’espace les premiers rudiments des êtres. Elle a été créée par Dieu pour régir la matière suivant les lois immuables qui lui sont imposées. - Une pareille conception ne montre-t-elle pas à la fois un grand penseur et un esprit éminemment porté aux conceptions philosophiques les plus élevées ?

Voyons maintenant comment de Lamarck entend et définit la vie.

Dès l’abord, il reconnaît et déclare avec beaucoup de raison que la solution de celte question n’est pas des plus faciles. « Il était, dit-il, beaucoup plus aisé de déterminer le cours Il des astres observés dans l’espace, et de reconnaître les distances, les grosseurs, les masses et les mouvements des planètes qui appartiennent au système de notre soleil, que Il de résoudre le problème relatif à la source de la vie dans Il les corps qui en sont doués, et à l’origine ainsi qu’à la production des différents corps vivants qui existent. (Phil. zool.,1 vol., page 362.) Cette opinion de de Lamarck est certainement vraie : rien n’est difficile comme une définition exacte, précise et claire de la vie. Une preuve évidente de cette assertion, c’est l’incertitude ; où l’on est encore sur !e sens que l’on doit attacher à ce mot et si le temps nous le permettait, si nous pouvions le faire sans dépasser les bornes que doivent nécessairement avoir ces leçons d’introduction, il serait curieux de passer en revue les opinions diverses et souvent diamétralement opposées que les hommes les plus éminents ont émis sur la vie. Mais pareil examen nous entraînerait trop loin. - Nous allons suivre de Lamarck dans son raisonnement, dans l’exposition de faits et d’arguments philosophiques, souvent abstraits et difficiles ; nous ferons tous nos efforts pour rendre évidente la pensée de notre grand zoologiste.

Voyons d’abord sa définition ; nous chercherons ensuite à en comprendre les termes et la valeur. « La vie, dans les parties d’un corps qui la possèdent, est un ordre ou un état de choses qui permettent les mouvements organiques ; et ces Il mouvements, qui constituent la vie active, résultent de l’action d’une cause stimulante qui les excite. Il (Phil. zool., vol. I, page 403.)

La vie n’est donc ni un être, ni une force, c’est un état résultant de nombreuses conditions.

Dans cette définition, il y a trois choses : un état qui permet des mouvements, un mouvement, une cause de mouvement. On a souvent comparé la vie, ou mieux sans doute le corps vivant , une montre dont le mouvement est en activité. De Lamarck trouve la comparaison incomplète. Qu’y a-t-il, en effet, dans la montre ? Deux choses : les rouages, qu’il appelle l’équipage du mouvement, le ressort ou principe d’action. Dans le corps vivant, au contraire. il y a trois choses ; les organes ou équipage du mouvement, les fluides contenus et en mouvement, enfin la cause excitatrice des mouvements vitaux. Mais si l’on réunit les fluides contenus et en mouvement aux organes ou équipage du mouvement rital, la comparaison, dit Lamarck, peut être rétablie, et dans l’être qui vit, comme dans la montre, on trouve ainsi deux choses : l’organisme ou le mécanisme en mouvement, le ressort ou l’excitant.

Quelles seront donc les conditions nécessaires à la vie ? Que faudra-t-il pour qu’elle existe et se manifeste ?- Il lui faudra d’abord une disposition telle des parties contenantes que les mouvements puissent s’y accomplir ; les organes ou équipage de l’action vitale doivent être dans un état qui permette le déplacement des parties contenues. Il lui faudra en second lieu l’existence d’un ressort, d’un stimulus, d’un excitant qui détermine les mouvements que la première condition suppose pouvoir s’accomplir. En un mot, il faut qu’il existe un rapport tel entre ces trois choses, stimulus, appareil du mouvement, parties mobiles, que le mouvement existe ou puisse exister. Et ce mouvement, dû à cet état de choses et de conditions, c’est la vie.

Mais il reste la plus grande difficulté du problème à résoudre : il faut, en effet, trouver et définir cette cause d’action, ce ressort, ce moteur vital. De Lamarck croit l’avoir trouvé. Il dit, en effet, avec une assurance qui dénote une conviction des plus profondes : « Quant au ressort, moteur essentiel et provocateur de tous les mouvements, il a jusqu’à présent échappé aux recherches des observateurs : je me flatte cependant de le signaler, de manière qu’à l’avenir on ne puisse le méconnaître. » (Phil. zool., vol. I, page 403.)

Posée ainsi qu’elle l’est ici, la question de la vie se réduit donc à déterminer la cause excitatrice du mouvement vital. Ce que nous savons déjà sur la formation des corps produits directement ou spontanément par la nature va nous faire ’comprendre la solution que de Lamarck donne de ce problème.

La nature, avons-nous vu, dispose de forces contraires : les unes attractives, qui rapprochent les molécules, les autres répulsives, qui pénètrent les corps et produisent l’état cellulaire. Ces forces répulsives sont dues au calorique et à l’électricité ; leur action dans la masse cellulaire produit des alternatives de distention et de relâchement dont le résultat est l’apparition des premiers mouvements vitaux. De ces deux fluides, l’un est surtout expansif, c’est le calorique ; il agit S:Ir le contenant après avoir pénétré les corps, et produit en eux cette tension ou orgasme qui il son tour va devenir principe agissant. L’autre est essentiellement moteur : l’électricité, mobile et changeante, agit sur les fluides contenus et détermine chez eux des mouvements que nous allons voir, par leur action sur l’orgasme, produire l’irritabilité. Or, ces deux fluides, chaleur et électricité, sont la cause, le ressort et le mobile excitateur du mouvement organique qui caractérise ’la vie.

Si tel est le principe de la vie, nous pourrons désormais la ’comprendre et la définir dans son ensemble, car nous connaîtrons le stimulus et la manifestation, le pourquoi et le comment du mouvement.

Supposons que telle soit la vérité, admettons sans la discuter la théorie de de Lamarck et voyons quelques-unes des déductions qu’il en tire.

Il s’en sert d’abord pour expliquer le phénomène de la réviviscence observé sur certains être organisés. On sait que si l’on dessèche certains animaux, et les premières expériences ’ont porté sur le groupe des Botifères, la vie semble les abandonner ; l’animal ne fait plus aucun mouvement, il est modifié dans sa forme, et paraît réellement mort. Mais si après un temps variable on rend de l’eau à ses tissus, peu ft peu les mouvements reparaissent et l’animal ressuscite : la mort n’était qu’apparente. La doctrine de de Lamarck fournit ft ce singulier phénomène une explication toute naturelle. Qu’a produit en effet la dessiccation ? Elle a enlevé à l’animal par évaporation l’eau ou l’humidité qui sont nécessaires ft la manifestation de sa vie ; elle n’a pas altéré l’équipage du mouvement et le stimulus, chaleur et électricité, persiste et serait encore prêt à agir s’il ne lui manquait la condition qui lui permet de manifester son mouvement. Il s’en suit que la vie n’est pas détruite dans cet animal, elle n’est que suspendue : une condition qui est indispensable ft sa manifestation a été enlevée, mais elle n’en existe pus moins et par !’U cause et par les éléments sur lesquels elle doit agir. Si l’on rend de l’eau ft l’animal, les trois conditions du mouvement se trouvant remplies, la vie se montre de nouveau par la possibilité nouvelle de se manifester.

Prenons un autre exemple parmi les déductions nombreuses que Lamarck tire de sa doctrine de la vie. ce n’est plus des animaux inférieurs, mais bien des mammifères et de l’homme qu’il est ici question.

On sait qu’on a pu rappeler ft la vie des hommes asphyxiés par submersion, bien longtemps après la cessation des phénomènes vitaux ou organiques ; on sait qu’après trois quarts d’heure, peut-être plus, de mort apparente, des noyés ont pu revenir à la vie, si l’on déterminait une réaction vive dans leur organisme. Qu’est-il arrivé dans ce cas ? Nous venons de voir que la cause essentielle de la vie est constituée par le calorique et l’électricité ; tandis que les animaux inférieurs empruntent ces fluides indispensables au milieu ambiant, l’homme et les êtres d’une organisation supérieure les tirent surtout de leur sang. Chez eux la circulation porte dans toutes les parties du corps le stimulus vital et détermine partout l’orgasme. Qu’une cause quelconque arrête ce mouvement circulatoire, et les éléments profonds ’des organes se trouvent ainsi privés du principe même de leur manifestation comme corps vivants, Dès lors l’orgasme s’affaiblit, et bientôt la vie semble avoir cessé. Mais si par une secousse, un moyen quelconque, la circulation peut être rétablie avant qu’une autre cause de destruction, l’altération dans la composition des éléments, se soit produite, elle reportera dans les organes l’excitant du mouvement et de la vie, et l’homme qui semblait mort existera de nouveau. Dans notre premier exemple, c’est la condition de la manifestation qui était venue à manquer, ici c’est le principe même de la vie qui fait défaut d’un coté comme de l’autre le résultat est le même ; un désordre quelconque dans l’ensemble harmonieux qui produit la vie arrête le mouvement qui la démontre.

La vie est donc « un état des parties qui permet le mouvement des fluides, et cet état est causé par un excitant. Ce n’est pas un litre, une force, un corps, mais un état particulier, un rapport entre le contenant, le contenu et le mouvement de l’intérieur causé par la chaleur et l’électricité ; c’est une puissance née d’un état de choses particulier.

Ainsi, pour revenir en le résumant sur l’ensemble des idées. de Lamarck touchant la formation directe des organismes élémentaires, nous voyons ,à l’origine de toutes choses, Dieu puissance libre, créatrice de la matière et de la nature. A son tour et en second lieu, la nature agit sur la matière, et donne

la forme à l’univers ; mais son action est aveugle, toute physique, différente par conséquent de l’action divine qui est voulue et raisonnée. Enfin la vie apparaît dans les êtres organisés où elle résulte de l’état particulier des choses produit par la nature à l’aide des forces dont elle dispose.

La nature a donc créé les premières ébauches des êtres ; elle a, pour ce résultat, façonné la matière passive et lui a donné la lie ; ainsi ont été directement ou spontanément formés les plus inférieurs des végétaux et des animaux. Nous avons maintenant à suivre ces êtres à organisation élémentaire, à voir ce qu’ils vont devenir, Laissons-nous pour cela guider par de Lamarck, et de déduction en déduction, nous arriverons bientôt et étudier avec lui la question de l’espèce, et les classifications qu’il a proposées.

Le corps organisé créé comme on vient de le voir présente la composition la plus élémentaire, il a forme de cellule. Quels vont être les effets sur sa constitution de la vie qui est en lui ? Nous allons voir quelles opinions a soutenues de Lamarck sur ces modifications postérieures du corps vivant ; elles ont été vivement critiquées par les uns, ardemment défendues par les autres, et portent un grand caractère de hardiesse.

Le premier effet de la vie c’est la formation des organes.

Nous avons déjà cité ce texte : « L’usage et les mouvements de la vie développent et composent les organes. Cette assertion est le second point de départ de sa théorie de la création directe des êtres par la nature. - Pour que les organes se forment ainsi, une condition est nécessaire, et il l’expose dans le passage suivant :

« J’ai dit que le tissu cellulaire est la gangue dans laquelle tous les organes des corps vivants ont été successivement formés ..... que sans ce tissu aucun corps vivant ne pourrait exister et n’aurait pu se forme ;’, » (Phil. zool, vol. Il, p. 47.)

Une remarque se présente ici : ce texte n’est-il pas l’exposé de la théorie cellulaire moderne, moins la notion précise de l’élément ? On dit quelquefois que le génie devance son siècle et fait entrevoir ce qui ne sera lue plus tard vérité reconnue. On a dit cela de Buffon, et, à certains points de vue, c’était avec raison. Cependant en ce qui concerne ce ’grand penseur et ce grand écrivain, il y a des restrictions à faire : car, si l’on trouve dans son œuvre des théories confirmées plus tard par l’observation, on y rencontre aussi des erreurs singulières auxquelles il tenait autant, et peut-être plus, qu’aux grandes conceptions qui nous étonnent. De Lamarck a entrevu de même une sorte de théorie cellulaire, et lui a donné une importance considérable parce qu’elle se rattache à sa première idée de la formation de la sphérule organique primitive. Mais c’est seulement à ce point de vue des modifications de la cellule initiale qu’il s’est placé, évidemment il n’a pas en réalité découvert la théorie cellulaire telle qu’elle est professée de nos jours.

La vie existe, avons-nous vu, dès qu’il y a mouvement. Mais la cause excitatrice composant l’organisme et le développant conduit bientôt l’être vivant à ce moment où il va J,lasser à l’un ou l’autre des deux règnes, se caractériser comme animal ou comme végétal. Nous avons déjà dit, d’après de Lamarck, que si la masse est gélatineuse il naîtra un animal, si elle est mucilagineuse elle formera un végétal. Mais comment est régie cette modification ? C’est la composition chimique qui la détermine. Si cette composition chimique est celle du mucilage, les forces répulsives ou les fluides subtils ne pourront déterminer dans la masse organisée une tension forte ; l’orgasme sera obscur et presque nul : ce sera la condition du végétal. Si, au contraire, la composition chimique est celle de la gélatine, le calorique déterminera un orgasme excessif, lequel à son tour conduira par son exagération à l’irritabilité qui ne se trouve point dans les végétaux.

Qu’est-ce que l’irritabilité ? Comment la concevoir, d’après de Lamarck ? L’irritabilité est un phénomène local produit par une action locale. Elle est le résultat de deux actes différents, et consiste en une contraction, un affaissement subit de l’élément vivant sous l’influence d’un agent extérieur, affaissement bientôt suivi d’une tension, d’un mouvement expansif également prompt et subit. La répétition du phénomène, cette alternance de concentration et de répulsion moléculaire, donne lieu fi. une apparence de contractions successives ou de frémissement.

La cause essentielle de ces mouvements de l’irritabilité c’est d’une part l’orgasme, ou le calorique accumulé produisant la tension du corps organisé élémentaire ; si d’autre part une cause quelconque vient à dissiper, à soutirer en quelque sorte le calorique, avec la cause l’effet disparaît, la tension cesse. Il se produit alors un affaissement, une contraction, dus à cette cause externe qui a détruit l’action du .calorique. Mais agissant à son tour, l’électricité peut alors brusquement changer l’état du corps virant, y rétablir la tension primitive : de là frémissement, trépidation de l’élément ; de là cette apparence de contraction vague et ondulatoire, de palpitation, qu’on observe quelquefois sur les viandes de boucherie, phénomène d’irritabilité qu’on désigne sous le nom de chair palpitante.

Il faut se garder de confondre l’irritabilité avec la sensibilité. L’irritabilité se produit en effet indépendamment de tout organe ; c’est un résultat immédiat et général de la vie, non l’acte fonctionnel d’un organe spécial. La sensibilité, au contraire, nécessite pour se produire cet organe spécial ; et précisément parce qu’elle est telle, elle cesse immédiatement après la mort, tandis que l’irritabilité persiste au delà , tan t qu’il n’y a pas altération dans la composition de l’élément organique.

Faisons maintenant un pas de plus, allons plus loin encore dans l’examen de ces produits ou de ces résultats de la vie.

Nous avons vu qu’elle existe avant que l’orgasme n’ait apparu ; puis l’orgasme est engendré et son action opposée à des actions contraires conduit bientôt à l’irritabilité. Cette propriété du corps vivant va conduire elle-même à quelque chose de plus, ce sera un nouveau progrès réalisé dans le perfectionnement organique. C’est l’usage de la vie qui, de plus en plus, complique l’organisme et développe ses propriétés. Ce phénomène nouveau ainsi produit pal’ l’accroissement, l’exagération des premières actions vitales, c’est l’absorption. Elle est la conséquence des mouvements organiques, en rapport avec leur activité, activité qui elle-même est subordonnée à . l’état de l’orgasme et de l’irritabilité ; et ce dernier phénomène est à son tour déterminé par l’activité des mouvements qu’entraîne l’électricité, seconde force expansive agissant de concert avec le calorique. Ainsi tout se relie et se suit dans ces résultats successifs de l’organisation ; c’est une chaîne non interrompue de phénomènes se produisant les uns par les autres, et constituant par leur ensemble la vie dans sa manifestation complète et sa perfection.

L’absorption à son tour amène la nutrition qui formera le premier degré des fonctions destinées à l’accroissement. C’est donc à ce dernier terme, l’accroissement, que la vie conduit progressivement, par cette série de propriétés que nous avons exposées.

Mais de Lamarck ne s’arrête pas à ce terme ; il va maintenant établir les lois qui régissent tous les actes qui s’opèrent dans une organisation possédant la vie. Il vient de poser les règles auxquelles est subordonnée la formation des corps vivants. Mais, à son tour, la vie va opérer des actes par les forces qu’elle a en elle. Elle a été soumise à des lois pour s’établir, elle devient il son tour point de départ d’actes multiples qu’elle régit suivant des lois particulières. C’est cette deuxième partie des doctrines de Lamarck qu’il nous reste il étudier. Nous allons le suivre dans ces développements nouveaux, qui ont servi de base à sa classification zoologique.

Ces lois, relatives aux actes vitaux, sont très-remarquables, et expriment les idées les plus généralement connues de Lamarck.

La première loi Il trait il l’accroissement. « La vie, dit-il, par ses propres forces, tend continuellement à accroître le volume de tout corps qui la possède, et à étendre les dimensions de ses parties jusqu’à un terme qu’elle amène elle-même. »

Cette loi est démontrée par l’observation directe. De Lamarck, en montrant que l’accroissement matériel entraîne après lui un accroissement d’activité vitale, étend cette loi il la formation générale des êtres organisés, et parlant de la petite masse cellulaire primitive, nous fait progressivement arriver jusqu’aux animaux et aux végétaux supérieurs.

La deuxième loi est relative à la formation des organes nouveaux.

« La production d’un nouvel organe résulte d’un nouveau Il besoin survenu qui continue de se faire sentir, et d’un nouveau mouvement que ce besoin fait naître et entretient. »

Il y a ici une distinction à établir. Si l’animal n’est pas sensible, si, par conséquent, il n’a pas de besoins spéciaux à satisfaire par la production d’organes spéciaux, le nom et organe ne pourra être que le résultat d’un nouveau mouvement de. au seul accroissement ; mais s’il est sensible, alors la loi trame son application. Ainsi, le limaçon, qui rampe, a besoin de reconnaître les corps placés devant lui, et sur lesquels sa faible organisation pourrait se blesser. Il fait alors des efforts qui tendent ,’l envoyer en ayant quelques parties de sa tête pour explorer le terrain avant qu’il n’y passe ; en même temps un influx nerveux considérable se fait vers cette partie. Pour satisfaire à ce besoin nouveau, et sous l’influence des mouvements que ce besoin excite et entretient, le corps se prolongera et cette partie s’allongera en forme de cornes. Chez d’autres mollusques gastéropodes qui, comme la Bullea aperta, vivent enfouis dans le sable, les tentacules ne se développeront pas, car ils seraient inutiles.

Donc, c’est un besoin nouveau qui fait développer un organe nouveau. Mais cet organe est soumis, dans son développement particulier, à cette troisième loi de la vie : « Le développement des organes et leur force d’action sont constamment en raison de l’emploi de ces organes. »

Cette loi s’appuie sur des faits nombreux. Faut-il rappeler ici le plus grand développement de la main droite et du coté droit, la grande puissance des muscles de l’épaule chez le farinier et le fort de la halle, des muscles de la jambe chez le danseur, de la main chez le forgeron ? Ce sont là des observations de tous les jours, certaines et précises.

La contre-partie de cette loi est également vraie : par défaut d’emploi l’organe s’atrophie. Pour n’en citer qu’un exemple, on connaît l’atrophie d’un membre immobilisé pendant longtemps pour la consolidation d’une fracture.

Cette loi sert de point de départ à sa théorie de la transformation successive des êtres organisés. Si, en effet, les circonstances extérieures viennent à changer, si le milieu vient à présenter des conditions nouvelles d’existence à l’être vivant, avec ces circonstances extérieures varieront nécessairement les habitudes et les besoins. Et ces habitudes et ces besoins en changeant auront à leur tour une action directe sur l’organisme, celle de développer des organes nouveaux ou d’atrophier des parties désormais inutiles.

A l’appui de cette loi, de Lamarck cite des exemples nombreux, une foule de faits d’observation. C’est qu’en effet elle résume un des plus graves sujets de philosophie zoologique.

Il pose d’abord en principe, comme un axiome, que « les organes ne donnent pas lieu aux habitudes, mais au contraire, que ce sont les manières de vivre qui ont constitué Il les formes du corps, le nombre des organes, et les facultés dont il jouit ».

C’est là un principe fort sujet à contestation. Citons néanmoins quelques-uns des faits que de Lamarck invoquait il l’appui de cette loi.

On a vu tantôt que l’action de la fonction sur l’organe était double ; qu’elle avait pour résultat l’atrophie ou l’augmentation, suivant qu’elle n’était plus nécessitée par les conditions extérieures, ou qu’elle était exagérée par l’usage et les besoins de l’être vivant. Il fallait donc apporter des faits à l’appui de cette double proposition.

En ce qui concerne l’atrophie des organes sous l’action des conditions extérieures ou par le non-exercice de la fonction, de Lamarck cite d’abord la taupe, qui parce qu’elle vit sous terre, loin de la lumière, ne présente que des yeux rudimentaires ou nuls. Il affirme même que si l’on mettait un bandeau sur l’œil d’un enfant, l’organe privé de son milieu d’exercice et d’action, diminuerait et deviendrait inapte à remplir sa fonction. Il va encore plus loin, et avance que si l’on continuait cette expérience sur plusieurs générations dérivant du premier individu, on arriverait à produire une race d’hommes ne présentant plus qu’un œil, et cet œil attiré par le besoin de considérer les objets de face et par la tendance de la nature à la symétrie des organes, avancerait peu à peu vers la ligne médiane ou l’axe du corps ; cette modification ne reproduirait-elle pas l’aspect et la physionomie des cyclopes de la fable ? On voit que de Lamarck ne s’arrête pas dans ses déductions et ne recule devant aucune conclusion, quand elle est amenée par les lois qu’il considère comme présidant à la formation et au développement des êtres organisés.

Un autre exemple d’atrophie serait offert par les serpents. L’habitude de passer par des espaces étroits, de ramper sur le sol, a eu pour conséquence d’allonger leur corps, et de faire complètement disparaître leurs membres.

Lamarck cite encore à l’appui de cette théorie le raccourcissement de l’intestin, observé par Ténon chez les ivrognes, raccourcissement qui serait la conséquence de leurs habitudes, qui les portent à introduire dans leur tube digestif une bien moins grande quantité d’aliments que les autres hommes.

Citons maintenant quelques exemples du développement des organes par l’action et l’usage. .